иё”еҺүеҘӢеҸ‘з Ҙз әеүҚиЎҢпјҡеҶ…и’ҷеҸӨе…¬е…ұеӨ–дәӨе®һи·ө

еҸ‘зЁҝж—¶й—ҙпјҡ2022-06-20 13:20:00 зј–иҫ‘пјҡжқҺ婧жҖЎ жқҘжәҗпјҡ дёӯеӣҪйқ’е№ҙзҪ‘

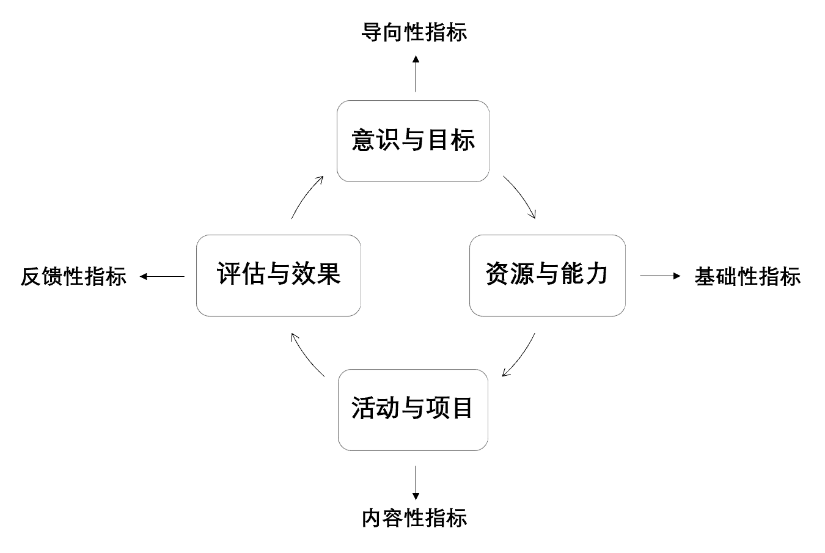

гҖҖгҖҖи®ІеҘҪдёӯеӣҪж•…дәӢпјҢдј ж’ӯдёӯеӣҪеЈ°йҹіжҳҜж–°еҪўеҠҝжҲ‘еӣҪе®Ңе–„еӣҪйҷ…дј ж’ӯиғҪеҠӣе»әи®ҫзҡ„йҰ–иҰҒд»»еҠЎгҖӮж–°еһӢе…¬е…ұеӨ–дәӨйҖҡиҝҮеҠ ејәеӣҪйҷ…дј ж’ӯиғҪеҠӣе»әи®ҫпјҢж”№е–„еӣҪеӨ–е…¬дј—жҖҒеәҰеҹ№иӮІеӨ–йғЁеҘҪж„ҹпјҢиҝӣиҖҢжҸҗеҚҮдёӯеӣҪеҜ№еӨ–еҪўиұЎпјҢжҳҜеӣҪ家вҖңе·§е®һеҠӣвҖқе»әи®ҫзҡ„йҮҚиҰҒе·Ҙе…·гҖӮеҪ“еүҚжҲ‘еӣҪе…¬е…ұеӨ–дәӨе®һи·өжӯЈеңЁз»ҸеҺҶд»ҺйЎ¶еұӮеҗ‘еҹәеұӮиҪ¬еҗ‘пјҢи¶ҠжқҘи¶ҠеӨҡең°ж–№ж”ҝеәңе°Ҷе…¬е…ұеӨ–дәӨе®һи·өзәіе…ҘеҜ№еӨ–дәӨеҫҖзӣ®ж ҮдёӯжқҘгҖӮеҶ…и’ҷеҸӨиҮӘжІ»еҢәеҮӯеҖҹиҒ”йҖҡи’ҷдҝ„зҡ„еҢәдҪҚдјҳеҠҝпјҢдё»еҠЁиһҚе…ҘеӣҪ家еӨ–дәӨж јеұҖпјҢйҖҡиҝҮж ‘з«Ӣе…¬е…ұеӨ–дәӨж„ҸиҜҶдёҺзӣ®ж ҮпјҢејҖеҸ‘е…¬е…ұеӨ–дәӨиө„жәҗдёҺиғҪеҠӣпјҢдё°еҜҢе…¬е…ұеӨ–дәӨжҙ»еҠЁдёҺйЎ№зӣ®пјҢе®Ңе–„е…¬е…ұеӨ–дәӨиҜ„дј°дёҺж•ҲжһңпјҢејҖеұ•йқўеҗ‘и’ҷдҝ„зҡ„еҜ№еӨ–дәӨеҫҖе®һи·өпјҢеҮқиҒҡе…ұиҜҶеӨҜе®һж°‘ж„ҸпјҢжҺЁеҠЁе»әз«Ӣдёӯи’ҷдҝ„з»ҸжөҺиө°е»Ҡдә’е°Ҡдә’дҝЎзҡ„дәәж–Үж јеұҖпјҢд»Ҙж°‘еҝғзӣёйҖҡдҝғвҖңеӣӣйҖҡвҖқе»әи®ҫгҖӮеңЁгҖҠжҺЁеҠЁе…ұе»әдёқз»ёд№Ӣи·Ҝз»ҸжөҺеёҰе’Ң21дё–зәӘжө·дёҠдёқз»ёд№Ӣи·Ҝзҡ„ж„ҝжҷҜдёҺиЎҢеҠЁгҖӢдёӯпјҢеҶ…и’ҷеҸӨиҮӘжІ»еҢәдҪңдёәеӣҪ家еҗ‘еҢ—ејҖж”ҫзҡ„жЎҘеӨҙе ЎпјҢжҳҜвҖңдёҖеёҰдёҖи·ҜвҖқе»әи®ҫеңҲе®ҡзҡ„йҮҚзӮ№зңҒд»ҪпјҢеңЁдёӯи’ҷдҝ„з»ҸжөҺиө°е»Ҡе»әи®ҫдёӯеҸ‘жҢҘдёҚеҸҜжӣҝд»Јзҡ„дҪңз”ЁгҖӮеҶ…и’ҷеҸӨз«Ӣи¶іиҮӘиә«дјҳеҠҝпјҢеңЁж„ҸиҜҶдёҺзӣ®ж ҮгҖҒиө„жәҗдёҺиғҪеҠӣгҖҒжҙ»еҠЁдёҺйЎ№зӣ®гҖҒиҜ„дј°дёҺж•Ҳжһңе·ҘдҪңеҲҶжһҗжЎҶжһ¶жҢҮеҜјдёӢе°Ҷе…¬е…ұеӨ–дәӨзҗҶеҝөжё—йҖҸеҲ°еҜ№еӨ–дәӨеҫҖеҗ„йўҶеҹҹгҖӮ

гҖҖгҖҖеҶ…и’ҷеҸӨе…¬е…ұеӨ–дәӨе·ҘдҪңеҲҶжһҗжЎҶжһ¶

гҖҖгҖҖдёҖгҖҒеҜјеҗ‘жҖ§жҢҮж Үпјҡе…¬е…ұеӨ–дәӨж„ҸиҜҶдёҺзӣ®ж Ү

гҖҖгҖҖеҶ…и’ҷеҸӨеӣҙз»•вҖңдёӨдёӘеұҸйҡңвҖқвҖңдёӨдёӘеҹәең°вҖқвҖңдёҖдёӘжЎҘеӨҙе ЎвҖқзҡ„жҲҳз•Ҙе®ҡдҪҚпјҢеңЁгҖҠеҶ…и’ҷеҸӨиҮӘжІ»еҢәвҖңеҚҒеӣӣдә”вҖқж–ҮеҢ–е’Ңж—…жёёиһҚеҗҲеҸ‘еұ•и§„еҲ’гҖӢдёӯжҸҗеҮәж·ұеәҰиһҚе…ҘвҖңдёҖеёҰдёҖи·ҜвҖқпјҢз§ҜжһҒеҸӮдёҺдёӯи’ҷдҝ„з»ҸжөҺиө°е»Ҡе»әи®ҫпјҢй«ҳиҙЁйҮҸжҺЁиҝӣвҖңдёҮйҮҢиҢ¶йҒ“вҖқж–ҮеҢ–е’Ңж—…жёёеҸ‘еұ•пјҢжҺЁеҠЁж»ЎжҙІйҮҢиҫ№еўғж—…жёёиҜ•йӘҢеҢәгҖҒдәҢиҝһжө©зү№и·Ёеўғж—…жёёеҗҲдҪңеҢәе»әи®ҫгҖӮжһ„е»әдәәзұ»е‘Ҫиҝҗе…ұеҗҢдҪ“пјҢи®ІеҘҪеҶ…и’ҷеҸӨж•…дәӢпјҢеұ•зӨәиҚүеҺҹж–ҮеҢ–йӯ…еҠӣпјҢжҸҗй«ҳж–ҮеҢ–е’Ңж—…жёёеӣҪйҷ…дј ж’ӯиғҪеҠӣпјҢзҰ»дёҚејҖж”ҝеәңдё»еҜјдёҺйЎ¶еұӮи®ҫи®ЎдёӢе…¬е…ұеӨ–дәӨзҡ„ж”Ҝж’‘е’ҢеҠ©еҠӣгҖӮ

гҖҖгҖҖж”ҝеәңдё»еҜјпјҢжһ„е»әдәәзұ»е‘Ҫиҝҗе…ұеҗҢдҪ“гҖӮдёӯи’ҷдҝ„дёүеӣҪеұұж°ҙзӣёдҫқпјҢдё–д»ЈеҸӢи°ҠжәҗиҝңжөҒй•ҝпјҢең°зјҳгҖҒдәәзјҳгҖҒж–Үзјҳзҡ„иҒ”з»“дёәж–ҮжҳҺдә’йүҙеҘ е®ҡж №еҹәгҖӮдҪңдёәжҲ‘еӣҪж–°ж—¶д»ЈеӨ–дәӨе·ҘдҪңзҡ„жҖ»зӣ®ж ҮпјҢвҖңдёҖеёҰдёҖи·ҜвҖқеҖЎи®®дё°еҜҢе’Ңе®Ңе–„дәҶдәәзұ»е‘Ҫиҝҗе…ұеҗҢдҪ“зҡ„еҶ…ж¶өпјҢдёҚд»…жңүеҠ©дәҺеңЁдёӯи’ҷдҝ„з»ҸжөҺиө°е»Ҡе»әз«Ӣдә’е°Ҡдә’дҝЎзҡ„дәәж–Үж јеұҖпјҢеҗҢж—¶жңүзӣҠдәҺеңЁдә’жғ дә’еҲ©зҡ„еӣҪйҷ…дәӨеҫҖдёӯеҲӣж–°еҶ…и’ҷеҸӨе…¬е…ұеӨ–дәӨе®һи·өгҖӮгҖҠеҶ…и’ҷеҸӨиҮӘжІ»еҢәеӣҪж°‘з»ҸжөҺе’ҢзӨҫдјҡеҸ‘еұ•з¬¬еҚҒеӣӣдёӘдә”е№ҙ规еҲ’е’Ң2035е№ҙиҝңжҷҜзӣ®ж ҮзәІиҰҒгҖӢиҒҡз„ҰеҰӮдҪ•е»әз«Ӣдәәзұ»е‘Ҫиҝҗе…ұеҗҢдҪ“зҡ„еҜ№еӨ–иҜқиҜӯдҪ“зі»еўһиҝӣжҲҳз•Ҙдә’дҝЎпјҢеҰӮдҪ•жү©еӨ§ж°‘й—ҙеҫҖжқҘдёҺеҜ№иҜқжҸҗеҚҮиҮӘжІ»еҢәеҪўиұЎпјҢеҰӮдҪ•еңЁж•ҷиӮІеҗҲдҪңгҖҒ科жҠҖдәӨжөҒгҖҒи·Ёеўғж—…жёёгҖҒж–ҮеҢ–жҙ»еҠЁзӯүйўҶеҹҹеҚҸеҗҢжҺЁиҝӣдәәж–ҮдәӨжөҒпјҢдёәжү“ејҖеҶ…и’ҷеҸӨе…¬е…ұеӨ–дәӨж–°еұҖйқўжҢҮжҳҺж–№еҗ‘гҖӮ

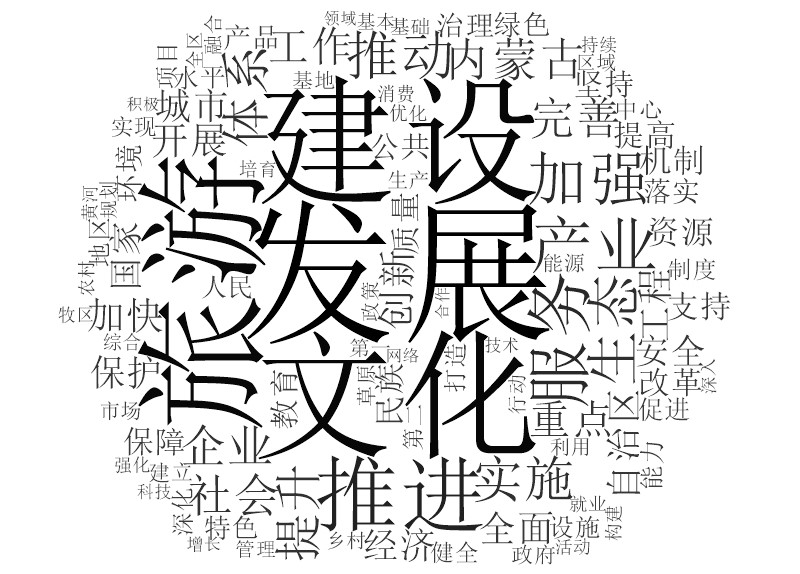

гҖҖгҖҖгҖҠеҚҒеӣӣдә”е№ҙ规еҲ’дёҺ2035е№ҙиҝңжҷҜзӣ®ж ҮзәІиҰҒгҖӢй«ҳйў‘иҜҚдә‘еӣҫ

гҖҖгҖҖйЎ¶еұӮеј•йўҶпјҢи®ІеҘҪеҶ…и’ҷеҸӨж•…дәӢгҖӮеҶ…и’ҷеҸӨж”ҝеәңй”ҡе®ҡзӣ®ж ҮпјҢеҜ№ж·ұеәҰиһҚе…ҘвҖңдёҖеёҰдёҖи·ҜвҖқжҸҗеҚҮеҜ№еӨ–ејҖж”ҫж°ҙе№іжңүзқҖжё…жҷ°е®ҡдҪҚгҖӮеҶ…и’ҷеҸӨеҜ№еӨ–еҸӢеҚҸдјҡдҪңдёәеҢәеҹҹжҖ§е…¬е…ұеӨ–дәӨе№іеҸ°пјҢж—ЁеңЁејҖеұ•еӨҡйўҶеҹҹгҖҒеӨҡеұӮж¬ЎгҖҒе…Ёж–№дҪҚзҡ„еҜ№еӨ–дәӨеҫҖе·ҘдҪңпјҢд»ҘеўһиҝӣеҶ…и’ҷеҸӨдәәж°‘еҗҢдё–з•Ңеҗ„еӣҪдәәж°‘д№Ӣй—ҙзҡ„еҸӢи°ҠпјҢжҺЁеҠЁеӣҪйҷ…еҗҲдҪңдҝғиҝӣе…ұеҗҢеҸ‘еұ•гҖӮеҗҺз–«жғ…ж—¶д»ЈпјҢеҶ…и’ҷеҸӨе°Ҷд»ҘжӣҙеҠ з§ҜжһҒзҡ„е§ҝжҖҒиһҚе…Ҙдёӯи’ҷдҝ„з»ҸжөҺиө°е»Ҡе»әи®ҫпјҢз”ЁжұҮйҖҡдёӯеӨ–зҡ„иҜӯиЁҖиЎЁиҝ°зІҫеҮҶдј ж’ӯпјҢи®ІеҘҪдёӯеӣҪж•…дәӢгҖҒеҶ…и’ҷеҸӨж•…дәӢпјҢз”ҹеҠЁеұ•зҺ°вҖңеҸ‘еұ•гҖҒз»ҝиүІгҖҒеҲӣж–°вҖқзҡ„еҶ…и’ҷеҸӨе®ҡдҪҚпјҢеҲӣж–°ејҖж”ҫжҖқз»ҙеҜ№жҺҘеӣҪ家жҲҳз•ҘпјҢд»Ҙжӣҙй«ҳж°ҙе№іеҜ№еӨ–ејҖж”ҫдҝғиҝӣжӣҙй«ҳиҙЁйҮҸеҸ‘еұ•гҖӮ

гҖҖгҖҖдәҢгҖҒеҹәзЎҖжҖ§жҢҮж Үпјҡе…¬е…ұеӨ–дәӨиө„жәҗдёҺиғҪеҠӣ

гҖҖгҖҖеҶ…и’ҷеҸӨиҮӘжІ»еҢәеңҹең°йқўз§Ҝ118.3дёҮе№іж–№е…¬йҮҢпјҢжЁӘи·ЁдёңеҢ—гҖҒеҚҺеҢ—гҖҒиҘҝеҢ—ең°еҢәпјҢдёӢиҫ–12дёӘзӣҹпјҲеёӮпјүпјҢеҢ—дёҺи’ҷеҸӨеӣҪгҖҒдҝ„зҪ—ж–ҜжҺҘеЈӨпјҢеҜ№дҝ„зҪ—ж–ҜејҖж”ҫеҸЈеІё4дёӘпјҢеҜ№и’ҷеҸӨеӣҪејҖж”ҫеҸЈеІё9дёӘпјҢе…·жңүйҷҶжө·иҒ”иҝҗзҡ„дјҳи¶ҠжқЎд»¶гҖӮеҮӯеҖҹиҒ”йҖҡи’ҷдҝ„гҖҒжүҝдёңеҗҜиҘҝпјҢеҚ—иҒ”еҢ—ејҖзҡ„зӢ¬зү№еҢәдҪҚдјҳеҠҝпјҢеҶ…и’ҷеҸӨжҲҗдёәдәҶдёӯи’ҷдҝ„з»ҸжөҺиө°е»Ҡе»әи®ҫзҡ„ж ёеҝғжһўзәҪпјҢжҳҜйқўеҗ‘и’ҷеҸӨе’Ңдҝ„зҪ—ж–ҜејҖеұ•е…¬е…ұеӨ–дәӨзҡ„йҮҚиҰҒзӯ–жәҗең°е’ҢеүҚжІҝйҳөең°пјҢе…·жңүйҮҚиҰҒзҡ„ең°зјҳд»·еҖјгҖӮгҖҖгҖҖ

гҖҖгҖҖжҢ–жҺҳиө„жәҗеҜҢзҹҝпјҢеҠ©жҺЁж–Үж—…иһҚеҗҲгҖӮеҶ…и’ҷеҸӨеңЁејҖеұ•е…¬е…ұеӨ–дәӨдёӯж·ұжҢ–еҹҺеёӮиө„жәҗпјҢзІҫиҖ•жң¬еңҹзү№иүІпјҢеҒҡејәеҹҺеёӮж–ҮеҢ–е“ҒзүҢгҖӮгҖҠе»әи®ҫдёӯи’ҷдҝ„з»ҸжөҺиө°е»Ҡ规еҲ’зәІиҰҒгҖӢдёӯйҮҚзӮ№ејәи°ғвҖңзқҖеҠӣе®Ңе–„дёүж–№иҫ№еўғеҹҺеёӮж—…жёёдј‘й—ІеәҰеҒҮеҠҹиғҪпјҢжҸҗй«ҳж—…жёёдә§е“ҒеӨҡж ·жҖ§пјҢе…ұе»әиүҜеҘҪзҡ„ж—…жёёзҺҜеўғвҖқгҖӮиҒҡз„ҰвҖңдә”йҖҡвҖқе·ҘзЁӢпјҢеҶ…и’ҷеҸӨд»Ҙж–ҮеЎ‘ж—…д»Ҙж—…еҪ°ж–ҮпјҢеҚҸеҗҢжҢ–жҺҳеҹҺеёӮж–ҮеҢ–ж—…жёёиө„жәҗпјҢе®Ңе–„иҮӘ然жҷҜи§ӮгҖҒеҺҶеҸІдәәж–ҮжҷҜи§ӮгҖҒйқһзү©иҙЁж–ҮеҢ–йҒ—дә§ејҖеҸ‘гҖӮеҶ…и’ҷеҸӨж—…жёёеұҖж•ҙеҗҲиҮӘжІ»еҢәзү№иүІж—…жёёзәҝи·ҜпјҢе»әи®ҫд№Ңе…°жө©зү№пјҚйҳҝе°”еұұпјҚжө·жӢүе°”пјҚж»ЎжҙІйҮҢзӯүзІҫе“Ғж—…жёёзәҝи·ҜпјҢд»ҘвҖңдёӯеӣҪд№ійғҪвҖқе‘је’Ңжө©зү№гҖҒвҖңйҒҝжҡ‘д№ӢйғҪвҖқд№Ңе…°еҜҹеёғе’ҢвҖңжҒҗйҫҷд№Ӣд№ЎвҖқдәҢиҝһжө©зү№еёӮдёәзү№иүІе“ҒзүҢеҗҚзүҮпјҢеҸ‘еұ•зәўиүІж—…жёёгҖҒд№Ўжқ‘ж—…жёёгҖҒеҶ°йӣӘж—…жёёпјҢд»ҘвҖңдёҮйҮҢиҢ¶йҒ“вҖқдёәжҠ“жүӢжү“йҖҡеӣҪеҶ…еӨ–ж—…жёёй“ҫи·ҜпјҢе°ҶеӣҪеҶ…еӨ–жёёе®ўеҗ‘жҷҜеҢәеј•жөҒпјҢејәи°ғиө„жәҗејҖеҸ‘е·®ејӮеҢ–зү№иүІеҢ–йӣҶзҫӨеҢ–пјҢе»әз«ӢеҶ…и’ҷеҸӨж—…жёёе“ҒзүҢеҠҝиғҪгҖӮйҷӨжӯӨд№ӢеӨ–пјҢеҶ…и’ҷеҸӨдёҺе…¶жҜ—йӮ»иҖҢеұ…зҡ„и’ҷеҸӨеӣҪгҖҒдҝ„зҪ—ж–Ҝиҝңдёңең°еҢәзҡ„и’ҷеҸӨж—Ҹдәәж°‘еңЁж°‘дҝ—гҖҒйҘ®йЈҹгҖҒдҝЎд»°зӯүж–№йқўе…·жңүж°‘ж—Ҹж–ҮеҢ–жҺҘиҝ‘жҖ§пјҢеҪўжҲҗиүҜеҘҪзҡ„еҢәеҹҹдә’еҠЁе’Ңж°‘ж—Ҹж–ҮеҢ–жҷҜи§ӮгҖӮдёӯи’ҷдҝ„иҫ№еўғзҡ„и·Ёеўғж°‘ж—ҸдҪңдёәеҶ…и’ҷеҸӨе…¬е…ұеӨ–дәӨзҡ„дәәзјҳдјҳеҠҝпјҢе…ұеҗҢзҡ„еҺҶеҸІжёҠжәҗдёҺзӣёеҗҢзҡ„иҜӯиЁҖгҖҒд№ дҝ—гҖҒж–ҮеҢ–жңүеҠ©дәҺеңЁдёӯи’ҷдҝ„иҫ№еўғеҪўжҲҗдјҳеҠҝеҸ еҠ зҡ„и·Ёеўғж–ҮеҢ–еёҰпјҢдёәдёӯи’ҷдҝ„и·Ёеўғдә’еҠЁжһ¶иө·жЎҘжўҒгҖӮдёҺжӯӨеҗҢж—¶пјҢ2021е№ҙе‘је’Ңжө©зү№жҲҗеҠҹе…ҘйҖүвҖңдёӯеӣҪйўҶеҶӣжҷәж…§еҹҺеёӮвҖқпјҢж•ҙеҗҲдјҳеҠҝиө„жәҗејҖеұ•вҖңзҲұдёҠеҶ…и’ҷеҸӨвҖқе“ҒзүҢеҪўиұЎе®Јд»Ӣжҙ»еҠЁпјҢеҠ©еҠӣж–ҮеҢ–дёҺж—…жёёдә§дёҡж·ұеәҰејҖеҸ‘пјҢжү“йҖ ж–Үж—…иһҚеҗҲж–°ж ·жқҝгҖӮ

гҖҖгҖҖеўһејәж–ҮеҢ–иҪҜе®һеҠӣпјҢеӨҜе®һдәәж–ҮеҹәзЎҖгҖӮдёӯи’ҷдҝ„з»ҸжөҺиө°е»Ҡе»әи®ҫдёҚд»…йңҖиҰҒи®ҫж–ҪиҒ”йҖҡгҖҒиҙёжҳ“з•…йҖҡгҖҒиө„йҮ‘иһҚйҖҡзҡ„硬件е»әи®ҫпјҢжӣҙзҰ»дёҚејҖж”ҝзӯ–жІҹйҖҡе’Ңж°‘еҝғзӣёйҖҡзҡ„иҪҜ件жІҹйҖҡпјҢ并йҖҡиҝҮж–ҮеҢ–гҖҒ科жҠҖгҖҒж•ҷиӮІзӯүеҪўејҸзӯ‘зүўж°‘ж„Ҹж №еҹәгҖӮ第дёҖпјҢиҮӘжІ»еҢәд»ҘеҢ—ж–№иҚүеҺҹж°‘ж—Ҹж–ҮеҢ–дёәдҫқжүҳпјҢе°Ҷж–ҮеҢ–иө„жәҗдә§дёҡеҢ–пјҢдё°еҜҢж–ҮеҢ–дә§е“ҒдҪ“зі»пјҢжү“йҖ ж–ҮеҢ–IPйЎ№зӣ®йӣҶзҫӨгҖӮеҶ…и’ҷеҸӨж°‘ж—Ҹе“ҒзүҢжіЁйҮҚеҲӣж„ҸеҢ–иЎЁиҫҫпјҢжү©еұ•ж–ҮеҲӣж–Үж—…дёҡеҠЎиҫ№з•ҢпјҢжҸҗзӮјж°‘ж—Ҹе…ғзҙ иҝҗз”ЁеҲ°ж–ҮеҢ–дә§е“ҒдёӯпјҢеұ•зҺ°и’ҷеҸӨж°‘ж—Ҹж–ҮеҢ–д№ӢзҫҺпјҢд»Ҙж–°еңәжҷҜиҒҡйӣҶжү“йҖҡзәҝдёҠзәҝдёӢиҗҘй”Җжё йҒ“пјҢйҖҡиҝҮдёҺи’ҷеҸӨеӣҪзҪ‘зәўиҫҫдәәеҗҲдҪңеҗ‘и’ҷеҸӨеӣҪж°‘дј—жҺЁд»ӢвҖңиҚүеҺҹзҡ„зӨјзү©вҖқгҖӮ第дәҢпјҢеҶ…и’ҷеҸӨеҲ©з”Ёж•°еӯ—е…¬е…ұеӨ–дәӨжҺЁиҝӣжҷәйҖ ејәзңҒе»әи®ҫпјҢдёҺи’ҷеҸӨеӣҪд»ҘеӣҪйҷ…科жҠҖеҗҲдҪңдёәеј•еҜјпјҢиҒҡз„Ұз§‘з ”е№іеҸ°е…ұе»әгҖҒ科жҠҖжҲҗжһңиҪ¬еҢ–гҖҒз§‘з ”дәәжүҚеҹ№е…»зӯүйўҶеҹҹпјҢеҪўжҲҗ科жҠҖиө„жәҗдә’иЎҘеҜ№жҺҘгҖӮж–°еҶ з–«жғ…жҡҙеҸ‘д»ҘеҗҺпјҢдёӯи’ҷдҝ„жҢҒз»ӯж·ұеҢ–еҢ»з–—еҚ«з”ҹйўҶеҹҹеҗҲдҪңдёҺдә’еҠ©пјҢжҺЁеҠЁеҶ…и’ҷеҸӨдёҺи’ҷдҝ„еҢ»йҷўе»әз«ӢеҸӢеҘҪеҗҲдҪңе…ізі»пјҢд»Һз–ҫз—…йҳІжҺ§еҲ°дёӯи’ҷеҢ»иҚҜжҺЁе№ҝеӨҡз»ҙеәҰе…ЁйўҶеҹҹж·ұеҢ–вҖңеҒҘеә·иҚүеҺҹдёқз»ёд№Ӣи·ҜвҖқе»әи®ҫгҖӮ第дёүпјҢиҮӘжІ»еҢәеӨҡжүҖй«ҳж ЎдёҺеўғеӨ–йҷўж Ўе»әз«ӢзЁіе®ҡзҡ„еҗҲдҪңжңәеҲ¶е’ҢеҸӢеҘҪеҗҲдҪңе…ізі»пјҢжҺЁеҠЁејҖеұ•дәәе‘ҳдә’и®ҝгҖҒз§‘з ”еҗҲдҪңгҖҒж•ҷиӮІеҹ№и®ӯгҖҒеӯҰжңҜдәӨжөҒпјҢд»Ҙжӣҙдё°еҜҢе’ҢеӨҡе…ғзҡ„ж–№ејҸдёәе…¬е…ұеӨ–дәӨжҙ»еҠЁжҸҗдҫӣжҷәеҠӣдҝқйҡңгҖӮжҖ»дҪ“иҖҢиЁҖпјҢеңЁдёӯи’ҷдҝ„з»ҸжөҺиө°е»Ҡдәәж–Үж јеұҖзҡ„еҲӣе»әдёӯжү“йҖ ж–ҮеҢ–дј ж’ӯж ·жң¬жҸҗеҚҮж°‘ж—Ҹж–ҮеҢ–иҮӘдҝЎпјҢең°зјҳзӣёиҝ‘дәәж–ҮзӣёдәІејҖеҲӣдәҶеҶ…и’ҷеҸӨе…Ёж–№дҪҚеӨҡеұӮж¬Ўзҡ„еҜ№еӨ–ејҖж”ҫж–°ж јеұҖгҖӮ

гҖҖгҖҖеҶ…и’ҷеҸӨеёҲиҢғеӨ§еӯҰи’ҷеҸӨеӣҪз•ҷеӯҰз”ҹеӯҰд№ дёӯеӣҪдј з»ҹж–ҮеҢ–пјҲжӢҚж‘„дәҺ2019е№ҙ9жңҲпјү

гҖҖгҖҖдёүгҖҒеҶ…е®№жҖ§жҢҮж Үпјҡе…¬е…ұеӨ–дәӨжҙ»еҠЁдёҺйЎ№зӣ®

гҖҖгҖҖдёәжҺЁеҠЁе…ұе»әвҖңдёҖеёҰдёҖи·ҜвҖқй«ҳиҙЁйҮҸеҸ‘еұ•пјҢеҶ…и’ҷеҸӨиҮӘжІ»еҢәзӣёз»§дёҺ12дёӘеӣҪ家缔结дәҶ51еҜ№еҸӢеҘҪең°еҢәпјҲеҹҺеёӮпјүе…ізі»пјҢйҖҡиҝҮвҖңд»ҘжҲ‘дёәдё»гҖҒ兼收并蓄вҖқпјҢдёҫеҠһеӨҡйўҶеҹҹгҖҒеӨҡжё йҒ“гҖҒе…Ёж–№дҪҚзҡ„ж–ҮеҢ–дәӨжөҒдё»йўҳжҙ»еҠЁпјҢе®һзҺ°еҜ№еӨ–дәӨеҫҖжҙ»еҠЁдёҺйЎ№зӣ®зҡ„вҖңе…¬е…ұеӨ–дәӨеҢ–вҖқгҖӮ

гҖҖгҖҖдёҫеҠһеӣҪйҷ…жҙ»еҠЁпјҢжҗӯе»әдәӨжөҒе№іеҸ°гҖӮиҝ‘е№ҙжқҘпјҢиҮӘжІ»еҢәз§ҜжһҒжӢ“еұ•еҜ№еӨ–ејҖж”ҫйҖҡйҒ“жҗӯе»әеҜ№еӨ–дәӨжөҒе№іеҸ°пјҢжҲҗеҠҹдёҫеҠһдәҶвҖңдёӯеӣҪпјҚи’ҷеҸӨеӣҪеҚҡи§ҲдјҡвҖқвҖңдёӯеӣҪпјҲж»ЎжҙІйҮҢпјүеҢ—ж–№еӣҪйҷ…科жҠҖеҚҡи§ҲдјҡвҖқвҖңдёӯи’ҷдҝ„дёүж–№жҷәеә“еӣҪйҷ…и®әеқӣвҖқвҖңи’ҷеҸӨж—Ҹж°‘йЈҺж°‘дҝ—ж—…жёёйЈҺжғ…иҠӮжҡЁдё–з•ҢзғӨе…ЁзүӣеӨ§дјҡвҖқзӯүеӣҪйҷ…жҖ§жҙ»еҠЁдјҡи®®пјҢжҳҜж·ұе…ҘиҗҪе®һвҖңдёҖеёҰдёҖи·ҜвҖқеҖЎи®®зҡ„з”ҹеҠЁжіЁи„ҡгҖӮдёӯи’ҷдҝ„жҷәеә“еҗҲдҪңдёӯеҝғпјҲиҒ”зӣҹпјүз”ұеҶ…и’ҷеҸӨиҮӘжІ»еҢәе®Ҹи§Ӯз»ҸжөҺз ”з©¶дёӯеҝғзүөеӨҙжҲҗз«ӢпјҢйҖҡиҝҮе»әз«Ӣжҷәеә“еҗҲдҪңй•ҝж•ҲжңәеҲ¶пјҢдёәе®һзҺ°ж°‘й—ҙеӯҰжңҜдәӨжөҒдёҺиө„жәҗе…ұдә«жҗӯе»әеҠЎе®һеҗҲдҪңе№іеҸ°гҖӮз–«жғ…жңҹй—ҙйҮҮз”Ёи§Ҷйў‘иҝһзәҝж–№ејҸдёҫеҠһвҖңдёӯи’ҷдҝ„жҷәеә“еӣҪйҷ…и®әеқӣвҖқпјҢдёүеӣҪжҷәеә“专家еӯҰиҖ…жұҮиҒҡдёӯи’ҷдҝ„еҸ‘еұ•е®һи·өдёҺз»ҸйӘҢпјҢе…ұдә«й«ҳиҙЁйҮҸе…ұе»әж–№жЎҲдёҺдёҫжҺӘпјҢе…ұе•ҶеҗҺз–«жғ…ж—¶д»Јдёӯи’ҷдҝ„з»ҸжөҺиө°е»Ҡе»әи®ҫжҢ‘жҲҳдёҺжңәйҒҮгҖӮ

гҖҖгҖҖж·ұиҖ•дјҳеҠҝйЎ№зӣ®пјҢжӢ“еұ•дёқи·ҜеҸӢи°ҠгҖӮеҶ…и’ҷеҸӨж·ұе…ҘиҗҪе®һгҖҠжҺЁиҝӣе…ұе»әвҖңдёҖеёҰдёҖи·ҜвҖқж•ҷиӮІиЎҢеҠЁгҖӢзІҫзҘһпјҢеҪўжҲҗд»ҘвҖңдёӯеӣҪж”ҝеәңеҘ–еӯҰйҮ‘вҖқгҖҒвҖңеҶ…и’ҷеҸӨиҮӘжІ»еҢәж”ҝеәңеҘ–еӯҰйҮ‘вҖқдёәд»ЈиЎЁзҡ„з•ҷеӯҰиө„еҠ©дҪ“зі»пјҢдҪҝжӣҙеӨҡи’ҷеҸӨеӣҪе„ҝз«ҘжңүжңәдјҡжҺҘеҸ—ж•ҷиӮІгҖӮйј“еҠұиҮӘжІ»еҢәй«ҳж ЎвҖңиө°еҮәеҺ»вҖқпјҢжҲҗз«Ӣдёӯи’ҷдҝ„вҖңдёқз»ёд№Ӣи·ҜвҖқжІҝзәҝеӨ§еӯҰиҒ”зӣҹпјҢеўһиҝӣж Ўйҷ…еёҲз”ҹеҫҖжқҘжү©еӨ§ж•ҷиӮІеҜ№еӨ–ејҖж”ҫпјҢжһ„е»әж•ҷиӮІдәӨжөҒеҗҲдҪңж–°ж јеұҖгҖӮеҗҢж—¶еңЁз§‘жҠҖеҢ»з–—ж–№йқўпјҢеҶ…и’ҷеҸӨжҢҒз»ӯж·ұеҢ–дёҺи’ҷеҸӨеӣҪз§‘з ”еҗҲдҪңпјҢеңЁж–°жқҗж–ҷгҖҒж–°иғҪжәҗгҖҒз”ҹжҖҒзҺҜеўғдҝқжҠӨзӯүйўҶеҹҹдә’иЎҘдјҳеҠҝпјҢе»әз«Ӣй•ҝж•ҲеҗҲдҪңжңәеҲ¶еҲӣж–°еҗҲдҪңжЁЎејҸгҖӮз”ұеҶ…и’ҷеҸӨеҶңдёҡеӨ§еӯҰдёҺи’ҷеҸӨеӣҪз§‘з ”жңәжһ„иҒ”еҗҲе…ұе»әзҡ„дёӯи’ҷз”ҹзү©й«ҳеҲҶеӯҗеә”з”ЁиҒ”еҗҲе®һйӘҢе®ӨпјҢеҜ№жӢ“еұ•дёӨеӣҪз”ҹзү©иө„жәҗејҖеҸ‘дёҺеҶңзү§дёҡеҸ‘еұ•е…·жңүеүҚзһ»жҖ§ж„Ҹд№үгҖӮзү№еҲ«ејәи°ғзҡ„жҳҜеҶ…и’ҷеҸӨдҪңдёәдёӯи’ҷйҷҶи·ҜеҸЈеІёжңҖеӨҡзҡ„зңҒд»ҪпјҢиҮӘз–«жғ…еҸ‘з”ҹд»ҘжқҘд»Һе®ҳж–№еҲ°ж°‘й—ҙеӨҡж¬Ўеҗ‘и’ҷеҸӨеӣҪжҸҗдҫӣжҠ—з–«еҢ»з–—зү©иө„жҸҙеҠ©пјҢеҲҶдә«йҳІжҺ§з»ҸйӘҢдёҺдҝЎжҒҜпјҢжү©еӨ§еңЁи’ҷеҢ»иҚҜйўҶеҹҹзҡ„з ”з©¶еҗҲдҪңпјҢеңЁвҖңдәІиҜҡжғ е®№вҖқзҗҶеҝөжҢҮеј•дёӢи°ұеҶҷвҖңзҫҠжқҘиҢ¶еҫҖвҖқзҡ„еӨ–дәӨдҪіиҜқгҖӮ

гҖҖгҖҖеӣӣгҖҒеҸҚйҰҲжҖ§жҢҮж Үпјҡе…¬е…ұеӨ–дәӨиҜ„дј°дёҺж•Ҳжһң

гҖҖгҖҖе…ҡе’ҢеӣҪ家еҺҶжқҘйқһеёёйҮҚи§ҶдёӯеӨ–дәәж–ҮдәӨжөҒе·ҘдҪңпјҢеҠ еӨ§еңЁе…¬е…ұеӨ–дәӨйўҶеҹҹзҡ„жҠ•е…ҘгҖӮеңЁдёӯи’ҷдҝ„з»ҸжөҺиө°е»Ҡж°‘еҝғзӣёйҖҡе»әи®ҫиҗҪең°иҝҮзЁӢдёӯпјҢйҷӨеҜ№е…¬е…ұеӨ–дәӨвҖңеҒҡд»Җд№ҲвҖқвҖңеҰӮдҪ•еҒҡвҖқеҠ д»Ҙж·ұе…ҘжҺўи®ЁпјҢвҖңеҒҡеҫ—жҖҺд№Ҳж ·вҖқпјҢеҚіеҜ№е…¬е…ұеӨ–дәӨзҡ„е®һж–Ҫж•ҲжһңиҝӣиЎҢж•ҲжһңиҜ„дј°д№ҹеә”жҳҜеҶ…и’ҷеҸӨеҜ№еӨ–е·ҘдҪңзҡ„иҖғеҜҹйҮҚзӮ№гҖӮ

гҖҖгҖҖ善用第дёүж–№иҜ„дј°пјҢ规иҢғж°‘й—ҙдәӨжөҒжңәеҲ¶гҖӮеҶ…и’ҷеҸӨеңЁеӣ ең°еҲ¶е®ңејҖеұ•еҜ№еӨ–дәӨеҫҖеҹәзЎҖдёҠпјҢиҝҳеә”е°Ҷең°ж–№е…¬е…ұеӨ–дәӨе·ҘдҪңзәіе…Ҙж•ҙдҪ“еҸ‘еұ•и§„еҲ’пјҢе®Ң善第дёүж–№иҜ„дј°е·ҘдҪңжңәеҲ¶пјҢзЎ®е®ҡиҜ„дј°еҜ№иұЎгҖҒеҶ…е®№гҖҒеҪўејҸзӯүпјҢз«Ӣ法规иҢғиҜ„дј°е®Ўи®®зӣ‘зқЈиҝҮзЁӢгҖӮжӯӨеӨ–пјҢеҶ…и’ҷеҸӨеңЁеҜ№еӨ–е·ҘдҪңдёӯпјҢж”ҝеәңдҪңдёәе…¬е…ұеӨ–дәӨзҡ„е®һи·өдё»дҪ“пјҢиҝҳеә”е№ҝжіӣжҸҗй«ҳж°‘й—ҙжҙ»и·ғеәҰпјҢе®һзҺ°еӨҡе…ғдё»дҪ“еҸӮдёҺгҖӮзӣ®еүҚеҗ„зә§еҗ„зұ»ж–ҮеҢ–дё»йўҳжҙ»еҠЁеӨҡд»Ҙе®ҳж–№дёәдё»еҜјпјҢзјәе°‘дёҺж°‘й—ҙж–ҮеҢ–зҡ„жІҹйҖҡдёҺиҒ”з»“пјҢеҝҪи§ҶеҜ№ең°ж–№ж–ҮеҢ–зҡ„еҲӣж–°дёҺеҶҚйҖ пјҢж— жі•ж»Ўи¶іж°‘дј—йңҖжұӮе®һзҺ°зІҫеҮҶдј ж’ӯгҖӮйүҙдәҺжӯӨпјҢең°ж–№ж”ҝеәңжңүеҝ…иҰҒйҮҮеҸ–е®ҳ民并дёҫзҡ„ж–№ејҸз»ҹзӯ№и§„еҲ’пјҢе®Ңе–„ж°‘й—ҙдәӨжөҒжңәеҲ¶пјҢејҖиҫҹеҸӮдёҺиЎЁиҫҫзҡ„иҜқиҜӯз©әй—ҙпјҢз”ұиҲҶжғ…зӣ‘жөӢиҪ¬еҗ‘зӨҫзҫӨиҒҶеҗ¬пјҢд»ҘжҗңйӣҶгҖҒеҲҶжһҗе’ҢжҺҢжҸЎж°‘ж„Ҹиө°еҗ‘еә”еҜ№иҲҶи®әеҚұжңәпјҢйҖҡиҝҮиҲҶи®әзә еҒҸиҗҘйҖ иүҜеҘҪеӨ–йғЁзҺҜеўғпјҢзңҹжӯЈеҸ‘жҢҘж°‘й—ҙеҠӣйҮҸеңЁдәӨжөҒеҗҲдҪңдёӯзҡ„е…ҲеҜјжҖ§дҪңз”ЁгҖӮ

гҖҖгҖҖдјҳеҢ–дј ж’ӯи·Ҝеҫ„пјҢжҸҗеҚҮеӣҪйҷ…дј ж’ӯж•ҲиғҪгҖӮе»әз«ӢдёӯеӣҪзү№иүІзӨҫдјҡдё»д№үеӣҪйҷ…дј ж’ӯдҪ“зі»еЎ‘йҖ еӣҪ家еҪўиұЎжҳҜе…¬е…ұеӨ–дәӨзҡ„дё»иҰҒзӣ®ж ҮгҖӮдҪңдёәеӣҪ家еӨ§еӨ–е®Јж јеұҖзҡ„йҮҚиҰҒз»„жҲҗпјҢең°ж–№еӘ’дҪ“еҜ№еӨ–дј ж’ӯеә”еңЁвҖңж–ҮжҳҺгҖҒеҢ…е®№гҖҒеҗҲдҪңгҖҒе…ұиөўвҖқзҡ„зҗҶеҝөдёӢеЎ‘йҖ иҙҹиҙЈд»»зҡ„еӨ§еӣҪеҪўиұЎгҖӮеңЁеҗҺз–«жғ…ж—¶д»ЈеҶ…и’ҷеҸӨиҮҙеҠӣдәҺжҸҗй«ҳе…¬е…ұеӨ–дәӨе®һи·өиҖ…зҡ„дҝЎжҒҜзҙ е…»пјҢжҺўзҙўе…Ёж–°е…¬е…ұеӨ–дәӨдј ж’ӯжЁЎејҸпјҢжү“йҖ е…ЁеӘ’дҪ“йҳөиҗҘеҚҮзә§еҜ№еӨ–дәӨеҫҖдј ж’ӯи·Ҝеҫ„гҖӮдёҖж–№йқўдҫқжүҳдё»жөҒдј ж’ӯеӘ’дҪ“пјҢе®Ңе–„еҶ…и’ҷеҸӨз”өи§ҶзҪ‘и’ҷеҸӨиҜӯеҚ«и§Ҷйў‘йҒ“е»әи®ҫпјҢд»Ҙи’ҷеҸӨиҜӯеҸ—дј—дҪңдёәдј ж’ӯеҜ№иұЎиҝӣиЎҢз”ЁжҲ·з”»еғҸпјҢеҲ©з”Ёж–Үзӣёиҝ‘иҜӯзӣёйҖҡзҡ„дјҳеҠҝејҖеұ•дәІж°‘дә’еҠЁпјҢеўһејәеӣҪйҷ…дј ж’ӯдәІе’ҢеҠӣе’Ңеҗёеј•еҠӣжҸҗеҚҮж°‘й—ҙеҸЈзў‘гҖӮеҸҰдёҖж–№йқўдҫқжүҳзӨҫдәӨеӘ’дҪ“е№іеҸ°пјҢжҺЁе№ҝеҶ…и’ҷеҸӨеҪўиұЎе®Јдј зүҮд»Ҙзңҹе®һеұ•зӨәеӨҡе…ғгҖҒз«ӢдҪ“гҖҒејҖж”ҫзҡ„еҶ…и’ҷеҸӨеҪўиұЎгҖӮеңЁдёҺеҜ№иұЎеӣҪе’Ңзӣ®ж Үең°еҢәеӘ’дҪ“гҖҒж„Ҹи§ҒйўҶиў–гҖҒзҪ‘зәўиҫҫдәәи·ЁеўғеҗҲдҪңиҝҮзЁӢдёӯз»ҙжҢҒдҝЎжҒҜеҺҹиІҢдёҚиө°ж ·пјҢи§ҰеҸ‘дј ж’ӯиЈӮеҸҳе®һзҺ°з ҙеңҲдј ж’ӯпјҢиҗҘйҖ иүҜеҘҪдәәж–ҮдәӨжөҒж°ӣеӣҙгҖӮжӯӨеӨ–еҹ№е…»зІҫйҖҡдҝ„иҜӯгҖҒи’ҷиҜӯзҡ„и·ЁиҜӯиЁҖи·Ёж–ҮеҢ–и·ЁеӘ’д»Ӣдј ж’ӯдәәжүҚпјҢеҠ©еҠӣдёӯи’ҷдҝ„ж–ҮеҢ–дәӨжөҒеҗ‘й«ҳж°ҙеҮҶй«ҳеұӮж¬ЎеҸ‘еұ•пјҢжҺЁиҝӣдёӯи’ҷдҝ„й«ҳзә§еҲ«дәәж–ҮдәӨжөҒжңәеҲ¶е»әи®ҫпјҢдёәдёӯи’ҷдҝ„з»ҸжөҺиө°е»Ҡе»әи®ҫжҗӯе»әжІҹйҖҡдәӨжөҒжЎҘжўҒгҖӮ

гҖҖгҖҖйқўеҜ№еӨҚжқӮеӨҡеҸҳзҡ„еӣҪйҷ…зҺҜеўғпјҢеҶ…и’ҷеҸӨиҮӘжІ»еҢәйҖҡиҝҮж ‘з«Ӣе…¬е…ұеӨ–дәӨж„ҸиҜҶдёҺзӣ®ж ҮпјҢејҖеҸ‘е…¬е…ұеӨ–дәӨиө„жәҗдёҺиғҪеҠӣпјҢдё°еҜҢе…¬е…ұеӨ–дәӨжҙ»еҠЁдёҺйЎ№зӣ®пјҢе®Ңе–„е…¬е…ұеӨ–дәӨиҜ„дј°дёҺж•ҲжһңпјҢд»Ҙдёӯи’ҷдҝ„з»ҸжөҺиө°е»ҠдёәеҘ‘жңәеә”ж—¶иҖҢеҠЁйЎәеҠҝиҖҢдёәпјҢеҶ…и’ҷеҸӨең°ж–№е…¬е…ұеӨ–дәӨе®һи·өеҝ…е°Ҷиё”еҺүеҘӢеҸ‘з Ҙз әеүҚиЎҢпјҢд»Ҙж°‘еҝғзӣёйҖҡдҝғвҖңеӣӣйҖҡвҖқе»әи®ҫпјҢдёәвҖңдёҖеёҰдёҖи·ҜвҖқиҙЎзҢ®жҷәж…§дёҺеҠӣйҮҸгҖӮпјҲдҪңиҖ…пјҡйӮўжҷ¶пјҢеҢ…еӨҙеёҲиҢғеӯҰйҷўж•ҷеёҲпјҢжң¬ж–Үзі»еҶ…и’ҷеҸӨиҮӘжІ»еҢәй«ҳзӯүеӯҰж Ўз§‘еӯҰжҠҖжңҜз ”з©¶йЎ№зӣ®вҖңеҗҺз–«жғ…ж—¶д»Јдёӯи’ҷдҝ„з»ҸжөҺиө°е»Ҡдәәж–ҮдәӨжөҒзҡ„дј ж’ӯжЁЎејҸвҖқпјҲNJSY21043пјүйҳ¶ж®өжҖ§жҲҗжһңпјү

дә¬е…¬зҪ‘е®үеӨҮ 11010102004843еҸ·

дә¬е…¬зҪ‘е®үеӨҮ 11010102004843еҸ·