йқ’е№ҙеёҲз”ҹйҮҺеӨ–иҖғеҜҹвҖңжҺўеҮәвҖқз”ҹзү©еӨҡж ·жҖ§дҝқжҠӨз§‘з ”д№Ӣи·Ҝ

еҸ‘зЁҝж—¶й—ҙпјҡ2025-05-07 09:53:00 зј–иҫ‘пјҡжқҺ婧жҖЎ жқҘжәҗпјҡ дёӯеӣҪйқ’е№ҙжҠҘе®ўжҲ·з«Ҝ

гҖҖгҖҖ马士и•Ҡ жқЁеӯҗеЁҙ дёӯйқ’жҠҘВ·дёӯйқ’зҪ‘и®°иҖ… зҺӢзЈҠ зҺӢжө·ж¶ө

гҖҖгҖҖиҝ‘ж—ҘпјҢе®үеәҶеёҲиҢғеӨ§еӯҰе®үеҫҪзңҒжөҒеҹҹз”ҹзү©еӨҡж ·жҖ§дҝқжҠӨдёҺеҲ©з”ЁвҖңдёҖеёҰдёҖи·ҜвҖқзӨәиҢғжҖ§еӣҪйҷ…科жҠҖеҗҲдҪңеҹәең°еӣўйҳҹпјҢеңЁеӣҪйҷ…жӨҚзү©еҲҶзұ»еӯҰжңҹеҲҠгҖҠPhytokeysгҖӢпјҲжӨҚзү©й’ҘеҢҷпјүдёҠеҸ‘иЎЁзҡ„жңүе…іж–°зү©з§ҚвҖңеӨ§и§Ӯи”ҠиҸңвҖқзҡ„з ”з©¶жҲҗжһңпјҢеј•еҸ‘е…іжіЁгҖӮиҝҷжҳҜдёҖж”ҜжүҺж №дәҺз”°йҮҺдёҺе®һйӘҢе®Өзҡ„йқ’е№ҙз§‘з ”еӣўйҳҹпјҢ他们用и„ҡжӯҘжҺўеҜ»еҮәз”ҹзү©еӨҡж ·жҖ§дҝқжҠӨзҡ„з§‘з ”д№Ӣи·ҜгҖӮ

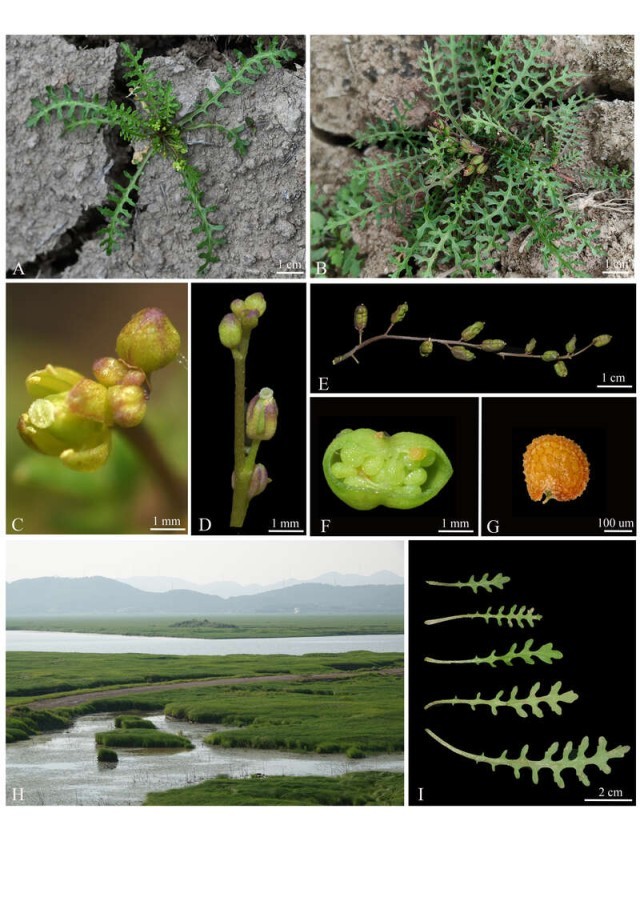

гҖҖгҖҖеӨ§и§Ӯи”ҠиҸңзӣёе…іжЈҖжөӢеӣҫгҖӮе®үеәҶеёҲиҢғеӨ§еӯҰдҫӣеӣҫ

гҖҖгҖҖж№ҝең°ж»©ж¶ӮдёҠзҡ„вҖңж„ҸеӨ–еҸ‘зҺ°вҖқ

гҖҖгҖҖвҖңеҪ“ж—¶йӮЈз§Қе…ҙеҘӢзҡ„еҝғжғ…пјҢжҲ‘иҮід»ҠйғҪйҡҫд»ҘеҝҳжҖҖпјҢдёҖзңје°ұи§үеҫ—иҝҷдёӘжӨҚзү©иӮҜе®ҡдёҚз®ҖеҚ•пјҒвҖқи°ҲеҸҠеҸ‘зҺ°вҖңеӨ§и§Ӯи”ҠиҸңвҖқж—¶зҡ„еңәжҷҜпјҢе®үеәҶеёҲиҢғеӨ§еӯҰз”ҹе‘Ҫ科еӯҰеӯҰйҷўиҖҒеёҲз« дјҹдҫқж—§жҝҖеҠЁдёҚе·ІгҖӮ

гҖҖгҖҖ2023е№ҙ3жңҲпјҢеңЁе®үеҫҪе®үеәҶжұҹиұҡзңҒзә§иҮӘ然дҝқжҠӨеҢәиҝӣиЎҢ科иҖғж—¶пјҢз« дјҹеёҰзқҖжӨҚзү©иҖғеҜҹз»„еңЁдҝқжҠӨеҢәдёғйҮҢж№–ж®өеғҸеҫҖеёёдёҖж ·иҝӣиЎҢжӨҚзү©иө„жәҗжҷ®жҹҘгҖӮзӘҒ然пјҢеҮ ж ӘеҪўжҖҒеҘҮзү№гҖҒйӣ¶жҳҹеҲҶеёғзҡ„жӨҚзү©еҗёеј•дәҶд»–зҡ„жіЁж„ҸгҖӮ

гҖҖгҖҖеҮӯеҖҹдё°еҜҢзҡ„дё“дёҡзҹҘиҜҶе’Ңж•Ҹй”җзҡ„иҒҢдёҡзӣҙи§үпјҢд»–ж„ҸиҜҶеҲ°пјҢиҝҷеҸҜиғҪжҳҜдёӘвҖңж–°дёңиҘҝвҖқгҖӮз« дјҹз«ӢеҚіжӢҚж‘„з…§зүҮгҖҒи®°еҪ•иө„ж–ҷ并йҮҮйӣҶдәҶж Үжң¬гҖӮ

гҖҖгҖҖеңЁиҝҷзүҮе№ҝиўӨзҡ„ж№ҝең°ж»©ж¶ӮдёҠйҮҮйӣҶж ·жң¬е№¶йқһжҳ“дәӢпјҢйҰ–е…ҲжҳҜжқҘиҮӘиҮӘ然зҺҜеўғзҡ„жҢ‘жҲҳгҖӮе®үеҫҪе®үеәҶжұҹиұҡзңҒзә§иҮӘ然дҝқжҠӨеҢәдё»иҰҒд»Ҙж№ҝең°ж»©ж¶Ӯең°иІҢдёәдё»пјҢжҜҸеҲ°еӨҸеӯЈпјҢиҝҷйҮҢдҫҝз¬јзҪ©еңЁй«ҳжё©ж№ҝзғӯдёӯпјҢиҡҠиҷ«еӨ§йҮҸж»Ӣз”ҹгҖҒеӣӣеӨ„иӮҶиҷҗгҖӮеӣўйҳҹжҲҗе‘ҳ们常常被еҸ®е’¬еҫ—ж»Ўиә«жҳҜеҢ…пјҢзҳҷз—’йҡҫиҖҗгҖӮ

гҖҖгҖҖдёҚд»…еҰӮжӯӨпјҢеңЁиҝҷзүҮж№ҝең°ж»©ж¶ӮйҮҢпјҢиӣҮиҷ«жҪңи—ҸпјҢжҲҗе‘ҳ们еңЁдё“жіЁдәҺиҖғеҜҹе·ҘдҪңзҡ„еҗҢж—¶пјҢиҝҳеҫ—ж—¶еҲ»жҸҗйҳІзқҖиӣҮиҷ«еёҰжқҘзҡ„жҪңеңЁеҚұйҷ©гҖӮиҖҢеҲ°дәҶеҶ¬еӯЈпјҢе‘је•ёзҡ„еҜ’йЈҺеҮӣеҶҪеҲәйӘЁпјҢжҲҗе‘ҳ们й•ҝж—¶й—ҙеңЁйҮҺеӨ–ејҖеұ•е·ҘдҪңпјҢжүӢи„ҡз»Ҹеёёиў«еҶ»еҫ—еӨұеҺ»зҹҘи§үпјҢеҸҳеҫ—еғөзЎ¬йә»жңЁгҖӮ

гҖҖгҖҖеңЁиЎҢиө°иҝҮзЁӢдёӯпјҢж·ӨжіҘеҚҒеҲҶиҪҜзғӮпјҢжҲҗе‘ҳ们зҡ„йһӢеӯҗеёёеёёйҷ·е…Ҙе…¶дёӯпјҢжҜҸиҝҲеҮәдёҖжӯҘйғҪжһҒдёәиү°йҡҫгҖӮвҖңйҮҮйӣҶж ·жң¬ж—ўиҰҒдҝқиҜҒе…¶е®Ңж•ҙжҖ§пјҢеҸҲиҰҒйҒөеҫӘдҝқжҠӨеҺҹеҲҷпјҢдёҚиғҪиҝҮеәҰз ҙеқҸжӨҚж ӘеҸҠе…¶з”ҹй•ҝзҺҜеўғпјҢиҝҷеҜ№йҮҮйӣҶжҠҖжңҜе’Ңж“ҚдҪң规иҢғиҰҒжұӮжһҒй«ҳгҖӮвҖқз« дјҹиҜҙгҖӮ

гҖҖгҖҖеӣўйҳҹжҲҗе‘ҳгҖҒз”ҹзү©з§‘еӯҰзұ»дё“дёҡ2024пјҲ1пјүзҸӯзҡ„жңұжҲҗж–ҮеӣһеҝҶпјҢеҗҢеӯҰ们常常и®Өй”ҷзӣёдјјзҡ„жӨҚзү©пјҢжңүж—¶пјҢж»Ўеҝғж¬ўе–ңең°д»ҘдёәжүҫеҲ°дәҶзӣ®ж ҮпјҢеҮ‘иҝ‘д»”з»ҶиҫЁи®ӨеҗҺпјҢжүҚеҸ‘зҺ°дёҚиҝҮжҳҜдёҖеңәз©әгҖӮвҖңеңЁдёҖж¬Ўж¬Ўзҡ„иҜҜи®Өе’ҢиҜ•й”ҷдёӯпјҢжҲ‘们дёҚж–ӯз§ҜзҙҜз»ҸйӘҢпјҢйҖҗжёҗзҶҹжӮүж–°зү©з§ҚзӢ¬жңүзҡ„зү№еҫҒгҖӮвҖқд»–ж„ҹж…ЁйҒ“пјҢд»Һиө·еҲқзҡ„йў‘з№Ғи®Өй”ҷпјҢеҲ°еҗҺжқҘиғҪж•Ҹй”җең°еңЁдј—еӨҡжӨҚзү©дёӯеҸ‘зҺ°е®ғзҡ„иёӘиҝ№пјҢиҝҷиғҢеҗҺжҳҜж— ж•°ж¬Ўзҡ„еӨұиҙҘдёҺе°қиҜ•гҖӮ

гҖҖгҖҖжҹҗдёӘдёҚз»Ҹж„Ҹй—ҙзҡ„жғҠе–ң

гҖҖгҖҖжҗңйӣҶеҲ°ж ·жң¬еҗҺпјҢеҲҡеӣһеҲ°е®һйӘҢе®ӨпјҢз« дјҹдҫҝиҝ«дёҚеҸҠеҫ…ең°жҹҘйҳ…дәҶгҖҠе®үеҫҪжӨҚзү©еҝ—гҖӢе’ҢгҖҠдёӯеӣҪжӨҚзү©еҝ—гҖӢпјҢеҸ‘зҺ°е№¶жІЎжңүзӣёе…іи®°иҪҪгҖӮвҖңиҝҷи®©жҲ‘们既зҙ§еј еҸҲе…ҙеҘӢгҖӮвҖқеӣўйҳҹжҲҗе‘ҳгҖҒз”ҹзү©жҠҖжңҜдё“дёҡзҡ„жң¬з§‘з”ҹеҚўж–Үжө©иЎЁзӨәпјҢзҙ§еј зҡ„жҳҜзЎ®е®ҡж–°зү©з§ҚйңҖиҰҒдёҘи°Ёзҡ„科еӯҰи®әиҜҒпјҢе…ҙеҘӢзҡ„жҳҜдҪңдёәз§‘з ”еҲқеҮәиҢ…еәҗзҡ„еӯҰз”ҹпјҢ他们еӨҙдёҖж¬Ўжңүиҝҷж ·зҡ„з»ҸеҺҶгҖӮ

гҖҖгҖҖеңЁзЎ®и®ӨеҪўжҖҒжҸҸиҝ°дёҚз¬ҰеҗҲдёӯеӣҪе·Із»Ҹи®°еҪ•д»»дҪ•дёҖз§ҚеҚҒеӯ—иҠұ科жӨҚзү©зҡ„жҸҸиҝ°еҗҺпјҢеӣўйҳҹејҖе§ӢеӨ§йҮҸжҹҘйҳ…еӣҪеҶ…еӨ–зӣёе…іиө„ж–ҷпјҢзңӢзңӢжҳҜеҗҰеұһдәҺж–°иҝ‘е…Ҙдҫөзҡ„еӨ–жқҘзү©з§ҚгҖӮдёҺжӯӨеҗҢж—¶пјҢеӣўйҳҹеҜ№иҜҘжӨҚзү©иҝӣиЎҢдәҶеҸ¶з»ҝдҪ“еҹәеӣ з»„жөӢеәҸгҖӮ

гҖҖгҖҖеҫ—зӣҠдәҺвҖңе®үеҫҪзңҒжөҒеҹҹз”ҹзү©еӨҡж ·жҖ§дҝқжҠӨдёҺеҲ©з”ЁвҖҳдёҖеёҰдёҖи·ҜвҖҷзӨәиҢғеһӢеӣҪйҷ…科жҠҖеҗҲдҪңеҹәең°вҖқжҸҗдҫӣзҡ„е…ҲиҝӣжөӢеәҸи®ҫеӨҮе’Ңж•°жҚ®еә“иө„жәҗпјҢеӣўйҳҹиғҪеӨҹеҝ«йҖҹгҖҒеҮҶзЎ®ең°ејҖеұ•еҹәеӣ жөӢеәҸе·ҘдҪңпјҢ并дёҺеӣҪеҶ…еӨ–е·ІзҹҘжӨҚзү©еҹәеӣ еәҸеҲ—иҝӣиЎҢжҜ”еҜ№гҖӮеңЁдёҘи°Ёзҡ„еҪўжҖҒиҖғиҜҒе’Ңеҹәеӣ жөӢеәҸз»“жһңдёҠпјҢеҹәжң¬зЎ®и®ӨиҝҷжҳҜдёҖдёӘж–°зҡ„зү©з§ҚпјҢжҺҘдёӢжқҘе°ұжҳҜи®әж–ҮеҶҷдҪңе’ҢеҸ‘иЎЁвҖ”вҖ”йңҖеҫ—еҲ°еӣҪеҶ…еӨ–еҗҢиЎҢзҡ„и®ӨеҸҜгҖӮ

гҖҖгҖҖе…ідәҺж–°зү©з§Қзҡ„е‘ҪеҗҚпјҢеҹәең°дё»д»»иөөеҮҜеңЁз§‘з ”еӣўйҳҹзҡ„е·ҘдҪңзҫӨйҮҢеҲҶдә«дәҶиҮӘе·ұзҡ„зңӢжі•пјҢиҺ·еҫ—еӣўйҳҹжҲҗе‘ҳзҡ„дёҖиҮҙи®ӨеҗҢгҖӮ

гҖҖгҖҖд»–иЎЁзӨәпјҢгҖҠжҳ“з»ҸгҖӢжҸҗеҲ°пјҡеӨ§и§ӮеңЁдёҠпјҢйЎәиҖҢе·ҪпјҢдёӯжӯЈд»Ҙи§ӮеӨ©дёӢгҖӮиҖҢеӣўйҳҹеҸ‘зҺ°ж–°зү©з§ҚжүҖеңЁзҡ„дёғйҮҢж№–пјҢжӯЈеҘҪд№ҹдҪҚдәҺе®үеәҶеёӮзҡ„еӨ§и§ӮеҢәвҖ”вҖ”е№Іи„Ҷе°ұеҸ«вҖңеӨ§и§Ӯи”ҠиҸңвҖқеҘҪдәҶпјҒ

гҖҖгҖҖеёҲз”ҹеӣўйҳҹеңЁз”°йҮҺйҮҢи·Ӣж¶үиҖғеҜҹгҖӮе®үеәҶеёҲиҢғеӨ§еӯҰдҫӣеӣҫ

гҖҖгҖҖвҖңвҖҳеӨ§и§Ӯи”ҠиҸңвҖҷиҝҷдёӘеҗҚеӯ—ж—ўй•ҢеҲ»зқҖең°зҗҶеқҗж ҮпјҢеҸҲжүҝиҪҪзқҖж·ұеҺҡзҡ„дј з»ҹж–ҮеҢ–еҶ…ж¶өпјҢи®©иҝҷд»Ҫ科еӯҰеҸ‘зҺ°дёҺеҸӨиҖҒжҷәж…§йҒҘзӣёе‘јеә”гҖӮвҖқеӣўйҳҹжҲҗе‘ҳгҖҒз”ҹжҖҒеӯҰдё“дёҡ2022зә§з ”究з”ҹзҪ—жқҘејҖиҜҙгҖӮ

гҖҖгҖҖвҖңйҮҺеӨ–и°ғжҹҘе·ҘдҪңжҳҜиү°иӢҰдё”зҗҗзўҺзҡ„пјҢдҪҶеҸӘиҰҒдҪ дҝқжҢҒе·ҘдҪңзҡ„зғӯжғ…е’Ңи®ӨзңҹиҙҹиҙЈзҡ„жҖҒеәҰпјҢжҖ»дјҡеңЁжҹҗдёӘдёҚз»Ҹж„Ҹзҡ„зһ¬й—ҙз»ҷдҪ жғҠе–ңгҖӮвҖқз« дјҹж„ҹж…ЁйҒ“гҖӮ

гҖҖгҖҖи¶ҠжқҘи¶ҠеӨҡе№ҙиҪ»дәәеҠ©еҠӣз”ҹжҖҒдҝқжҠӨ

гҖҖгҖҖвҖңжӯӨж¬ЎеҸ‘зҺ°зҡ„вҖҳеӨ§и§Ӯи”ҠиҸңвҖҷжҳҜй•ҝжұҹз”ҹзү©еӨҡж ·жҖ§еӨ§дҝқжҠӨеҸ–еҫ—зҡ„йҮҚиҰҒжҲҗж•ҲпјҢдёәжҲ‘еӣҪжӨҚзү©еҲҶзұ»еӯҰз ”з©¶жҸҗдҫӣдәҶе®қиҙөиө„ж–ҷпјҢеҜ№жҺўи®Ёи”ҠиҸңеұһжӨҚзү©зҡ„еҲҶзұ»гҖҒжј”еҢ–е’Ңең°зҗҶеҲҶеёғе…·жңүйҮҚиҰҒж„Ҹд№үгҖӮвҖқиөөеҮҜиҜҙпјҢз”ҹзү©еӨҡж ·жҖ§зҡ„дҝқжҠӨдёҺеҸҜжҢҒз»ӯеҲ©з”ЁпјҢдёҖж–№йқўиғҪеӨҹеҠ©еҠӣз”ҹжҖҒзҺҜеўғдҝқжҠӨпјҢеҸҰдёҖж–№йқўиғҪеӨҹдёәз”ҹе‘ҪеҒҘеә·дә§дёҡзҡ„еҸ‘еұ•жҸҗдҫӣеқҡе®һ科жҠҖж”Ҝж’‘гҖӮеҗҢж—¶пјҢи®©д»–ж„ҹеҲ°ж¬Јж…°зҡ„жҳҜпјҢи¶ҠжқҘи¶ҠеӨҡзҡ„е№ҙиҪ»дәәдё»еҠЁеҠ е…Ҙз”ҹжҖҒдҝқжҠӨз§‘з ”еӣўйҳҹгҖӮ

гҖҖгҖҖжң¬з§‘жҜ•дёҡзҡ„жһ—еә¶пјҢдҪңдёәиөөеҮҜзҡ„з§‘з ”еҠ©зҗҶпјҢжҳҜеӣўйҳҹдёӯзҡ„дёҖеҗҚвҖңзү№ж®ҠвҖқжҲҗе‘ҳгҖӮжһ—еә¶жӣҫеҒ¶з„¶й—ҙеҗ¬й—»иөөеҮҜиҖҒеёҲеҜ№е®үеәҶеҸҠе®үеҫҪжӨҚзү©еҢәзі»зҡ„з ”з©¶йҖ иҜЈйўҮж·ұпјҢе°Өе…¶еҜ№еӨ§еҲ«еұұжӨҚзү©еҰӮ数家зҸҚпјҢдҫҝжҖҖзқҖеҜ№жӨҚзү©еҲҶзұ»еӯҰзҡ„зғӯеҝұпјҢеңЁжң¬з§‘еҜјеёҲеј•иҚҗдёӢпјҢжҜ…然еҠ е…ҘиҜҘз§‘з ”еӣўйҳҹгҖӮ

гҖҖгҖҖеёҲз”ҹеӣўйҳҹеңЁз”°йҮҺйҮҢи·Ӣж¶үиҖғеҜҹгҖӮе®үеәҶеёҲиҢғеӨ§еӯҰдҫӣеӣҫ

гҖҖгҖҖд»–ж·ұзҹҘпјҢжҜҸдёҖж¬ЎйҮҺеӨ–и·Ӣж¶үпјҢйғҪжҳҜдёҺжңӘзҹҘзү©з§ҚеҜ№иҜқзҡ„еҘ‘жңәгҖӮдҪңдёәеӣўйҳҹйҮҢвҖңеҝ е®һвҖқзҡ„и®°еҪ•иҖ…пјҢд»–зҡ„зӣёжңәйҮҢи—ҸзқҖдёҠеҚғеј жӨҚзү©зү№еҶҷгҖӮд»–ж„ҹж…ЁйҒ“пјҡвҖңжҲ‘еҸӘжҳҜжғіжҠҠжҜҸдёҖжЈөжӨҚж ӘиҲ’еұ•зҡ„е§ҝжҖҒгҖҒз»’жҜӣзҡ„иҙЁж„ҹйғҪз•ҷеңЁй•ңеӨҙйҮҢгҖӮиҝҷдёҚжҳҜе·ҘдҪңпјҢжҳҜз”ҹе‘ҪеңЁдёҺжҲ‘еҲҶдә«е®ғзҡ„жҲҗй•ҝж•…дәӢгҖӮвҖқ

гҖҖгҖҖдҪңдёәеҲҡеҲҡеҠ е…Ҙеӣўйҳҹзҡ„ж–°дәәпјҢиҜҘж Ўз”ҹзү©з§‘еӯҰзұ»дё“дёҡеӨ§дёҖзҡ„жңұд№Ӣе…Ғе·Із»ҸжҲҗдёәеӣўйҳҹиғҪеҗғиӢҰзҡ„д»ЈиЎЁдәҶгҖӮеӨ§дёҖејҖеӯҰж—¶пјҢеҖҹзқҖеӯҰж ЎеҜјеӯҰеҲ¶зҡ„еҘ‘жңәпјҢд»–з”іиҜ·еҠ е…Ҙе®үеҫҪзңҒжөҒеҹҹз”ҹзү©еӨҡж ·жҖ§дҝқжҠӨдёҺеҲ©з”Ёз§‘з ”еӣўйҳҹгҖӮжӯӨеҗҺпјҢжңұд№Ӣе…Ғи·ҹзқҖеӣўйҳҹеӣӣеӨ„иҖғеҜҹпјҢж— и®әжқЎд»¶еӨҡиү°иӢҰйғҪжҜ«ж— жҖЁиЁҖгҖӮ

гҖҖгҖҖвҖңеӣўйҳҹжҲҗз«Ӣд»ҘжқҘпјҢжҲ‘们主иҰҒеӣҙз»•зҸҚзЁҖжҝ’еҚұйҮҺз”ҹеҠЁжӨҚзү©дҝқжҠӨгҖҒжІіжөҒз”ҹжҖҒеӯҰеҸҠз–«жәҗз–«з—…зӣ‘жөӢйў„иӯҰдёүдёӘж–№йқўејҖеұ•е·ҘдҪңгҖӮвҖқиөөеҮҜиҜҙпјҢиҝҷдәӣе№ҙжқҘпјҢеӣўйҳҹд№ҹеңЁдёҚж–ӯеҸ‘еұ•еЈ®еӨ§пјҢзҺ°еңЁе·Із»Ҹжңү22еҗҚз ”з©¶дәәе‘ҳгҖҒ30еҗҚз ”з©¶з”ҹпјҢж¶өзӣ–жӨҚзү©еӯҰгҖҒеҠЁзү©еӯҰзӯүдј—еӨҡдё“дёҡгҖӮ

гҖҖгҖҖз»ҸиҝҮеӨҡе№ҙеҠӘеҠӣпјҢеӣўйҳҹејҖеұ•дәҶеӨ§йҮҸз§‘з ”е·ҘдҪңпјҢзј–еҶҷдәҶгҖҠй№һиҗҪеқӘеӣҪ家зә§иҮӘ然дҝқжҠӨеҢәз»јеҗҲ科иҖғжҠҘе‘ҠгҖӢгҖҠиҸңеӯҗ湖科иҖғжҠҘе‘ҠгҖӢзӯүи°ғз ”жҠҘе‘ҠпјҢжҺҢжҸЎдәҶе®үеҫҪзңҒз”ҹзү©еӨҡж ·жҖ§еҲҶеёғзҡ„第дёҖжүӢиө„ж–ҷгҖӮ2023е№ҙпјҢиҜҘеӣўйҳҹиҝҳиҺ·еҫ—е®үеҫҪзңҒж•ҷиӮІеҺ…е№ҙеәҰе®үеҫҪзңҒз§‘з ”зј–еҲ¶и®ЎеҲ’йЎ№зӣ®ж”ҜжҢҒгҖӮжӯӨеӨ–пјҢеӣўйҳҹеёҲз”ҹе…¬ејҖеҮәзүҲдәҶгҖҠе®үеҫҪйёҹзұ»еӣҫеҝ—гҖӢгҖҠе®үеәҶйҮҺз”ҹеҠЁзү©гҖӢзӯүи‘—дҪңгҖӮ

дә¬е…¬зҪ‘е®үеӨҮ 11010102004843еҸ·

дә¬е…¬зҪ‘е®үеӨҮ 11010102004843еҸ·