е…ЁзҗғйҰ–дёӘдәәеҪўжңәеҷЁдәәеҚҠ马еҶ еҶӣжҸӯз§ҳ

еҸ‘зЁҝж—¶й—ҙпјҡ2025-04-24 09:55:00 зј–иҫ‘пјҡжқҺ婧жҖЎ жқҘжәҗпјҡ дёӯеӣҪйқ’е№ҙжҠҘе®ўжҲ·з«Ҝ

гҖҖгҖҖдёӯйқ’жҠҘВ·дёӯйқ’зҪ‘и®°иҖ… жқЁжҙҒ

гҖҖгҖҖ4жңҲ19ж—ҘпјҢ1.8зұіеӨ§й«ҳдёӘе„ҝзҡ„дәәеҪўжңәеҷЁдәәвҖңеӨ©е·ҘUltraвҖқд»Ҙ2е°Ҹж—¶40еҲҶ42з§’зҡ„жҲҗз»©еҶІзәҝпјҢдёҖдёҫжӢҝдёӢе…ЁзҗғйҰ–дёӘдәәеҪўжңәеҷЁдәәеҚҠзЁӢ马жӢүжқҫиөӣдәӢзҡ„еҶ еҶӣгҖӮ

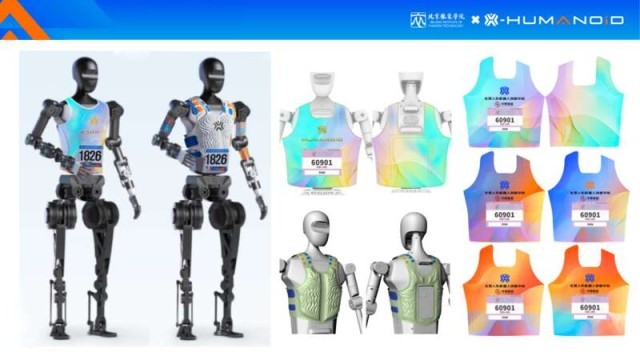

гҖҖгҖҖеңЁдј—дәәзҡ„ж¬ўе‘јеЈ°дёӯпјҢиҝҷдҪҚдәәеҪўжңәеҷЁдәәиә«зқҖж©ҷиүІиҝҗеҠЁиЎЈпјҢи·‘еҗ‘дәҶвҖң第дёҖеҗҚNO.1вҖқзҡ„жЁӘе№…гҖӮзҺ°еңәж‘„еҪұеёҲ们用й•ңеӨҙи®°еҪ•дёӢзҸҚиҙөзҡ„еӨәеҶ дёҖ幕гҖӮвҖңеӨ©е·ҘUltraвҖқиә«дёҠзҡ„ж©ҷиүІвҖңеӨәеҶ жҲҳиўҚвҖқ并йқһдёҖ件з®ҖеҚ•зҡ„ж— иў–иғҢеҝғпјҢиҖҢжҳҜдё“й—ЁдёәвҖңеӨ©е·ҘUltraвҖқйҮҸиә«е®ҡеҲ¶зҡ„жҜ”иөӣжңҚгҖӮ

гҖҖгҖҖвҖңжңәеҷЁдәәзҡ„дҪ“еһӢеҚідҫҝеңЁи§Ҷи§үдёҠеҒҡеҲ°й«ҳеәҰзұ»дәәеҢ–пјҢдҪҶе…¶з»“жһ„жңүзқҖеҫҲеӨ§зҡ„дёҚеҗҢгҖӮвҖқеҢ—дә¬жңӘжқҘи®ҫи®Ўе®һйӘҢе®Өдё»д»»е…јйҰ–еёӯ科еӯҰ家гҖҒеҢ—дә¬жңҚиЈ…еӯҰйҷўз ”究з”ҹйҷўйҷўй•ҝе…јеүҚжІҝдәӨеҸүз ”з©¶йҷўйҷўй•ҝе…°зҝ иҠ№жҸҗеҲ°пјҢдёҖж–№йқўжңәеҷЁдәәж— жі•еғҸдәәзұ»дёҖж ·зҒөжҙ»жҠ¬й«ҳжүӢиҮӮе®ҢжҲҗз©ҝи„ұеҠЁдҪңпјҢйӮЈд№Ҳе°ұйңҖиҰҒи®ҫи®ЎеҗҲиә«дё”ж»Ўи¶ідј—еӨҡеҠҹиғҪжҖ§йңҖжұӮзҡ„иөӣжңҚгҖӮеҸҰдёҖж–№йқўпјҢеңЁ21.0975е…¬йҮҢзҡ„иөӣйҒ“дёҠи·‘жӯҘеүҚиҝӣж—¶пјҢдәәеҪўжңәеҷЁдәәдјҡеӣ иҝҗеҠЁејәеәҰзҡ„еўһеҠ иҖҢеҚҮй«ҳеҶ…йғЁз»“жһ„зҡ„жё©еәҰпјҢзӣёеә”ең°пјҢеҜ№иЎЈжңҚжқҗж–ҷзҡ„жҖ§иғҪиҰҒжұӮжӣҙй«ҳгҖӮ

гҖҖгҖҖ2жңҲеә•пјҢеҢ—дә¬еёӮз»ҸжөҺе’ҢдҝЎжҒҜеҢ–еұҖдёҺеҢ—дә¬жңҚиЈ…еӯҰйҷўе…ұе»әзҡ„еҢ—дә¬жңӘжқҘи®ҫи®Ўе®һйӘҢе®ӨжҺҘеҲ°д»»еҠЎвҖ”вҖ”дёәдәәеҪўжңәеҷЁдәәи®ҫи®ЎдёҖ件жҜ”иөӣжңҚгҖӮиҝҷжҳҜдәәеҪўжңәеҷЁдәә第дёҖж¬ЎеңЁеҚҠзЁӢ马жӢүжқҫиөӣдәӢдёҠдә®зӣёгҖӮвҖңеҰӮдҪ•и§ЈеҶіеҠҹиғҪжҖ§йҖӮй…Қзҡ„й—®йўҳпјҢеҰӮдҪ•еңЁи§Ҷи§үдёҠжӢүиҝ‘жңәеҷЁдәәдёҺдәәзұ»зҡ„и·қзҰ»пјҢиҝҷйғҪжҳҜе…Ёж–°зҡ„е‘ҪйўҳгҖӮвҖқе…°зҝ иҠ№иҜҙгҖӮ

гҖҖгҖҖдёәжү“йҖ дёҖ件专еұһдәәеҪўжңәеҷЁдәәзҡ„вҖңжҲҳиўҚвҖқпјҢе…°зҝ иҠ№еёҰзқҖеӣўйҳҹеҒҡдәҶдёҚе°‘еҲӣж„Ҹж–№жЎҲгҖӮ他们жӣҫе°қиҜ•и®©дәәеҪўжңәеҷЁдәәз©ҝдёҠдёҖиә«вҖңжҲҳз”ІвҖқејҸиөӣжңҚпјҢеҮёжҳҫеҠӣйҮҸж„ҹе’ҢвҖң科жҠҖиҢғе„ҝвҖқпјӣд№ҹжӣҫиҖғиҷ‘и®ҫи®ЎдёҖеҘ—жңүйқһйҒ—зә№ж ·пјҢз»Ҹз”ҹзү©жқҗж–ҷдҪ“зҙ зӯүжҠҖжңҜжү“еҚ°иҖҢжҲҗзҡ„жңҚиЈ…гҖӮдҪҶз»јеҗҲиҖғиҷ‘еҲ°жҜ”иөӣжңҚзҡ„йҮҚйҮҸд»ҘеҸҠ3Dжү“еҚ°жҠҖжңҜзҡ„йҖӮй…ҚжҖ§зӯүй—®йўҳпјҢеӣўйҳҹеҸ–ж¶ҲдәҶиҝҷдәӣж–№жЎҲгҖӮ

гҖҖгҖҖвҖңдәәеҪўжңәеҷЁдәәжҜ”иөӣжңҚзҡ„и®ҫи®ЎйҮҚзӮ№жҳҜеҒҡеҘҪеҠҹиғҪйҖӮй…ҚгҖӮвҖқе…°зҝ иҠ№иҝӣдёҖжӯҘи§ЈйҮҠпјҢиЎЈжңҚйҮҚйҮҸдјҡдёҖе®ҡзЁӢеәҰдёҠеҪұе“ҚдәәеҪўжңәеҷЁдәәзҡ„иҝҗиЎҢйҖҹеәҰгҖӮвҖңеңЁжҜ”иөӣжңҚзҡ„и®ҫи®Ўе’Ңе®һйӘҢйҳ¶ж®өпјҢжҲ‘们дёәдәҶжҺ§еҲ¶жңҚиЈ…зҡ„йҮҚйҮҸпјҢеңЁжӢүй“ҫд»ҘеҸҠејҖеҗҲжүЈзӯүиҫ…жқҗзҡ„дҪҝз”ЁдёҠпјҢе°ҪйҮҸйҖүжӢ©е…ӢйҮҚжңҖе°Ҹзҡ„жқҗж–ҷгҖӮвҖқ

гҖҖгҖҖйҷӨдәҶиЎЈжңҚзҡ„вҖңеҮҸйҮҚвҖқй—®йўҳпјҢеӣўйҳҹиҝҳйңҖиҰҒиҖғиҷ‘дәәеҪўжңәеҷЁдәәеңЁи·‘еҚҠ马иҝҮзЁӢдёӯзҡ„ж•ЈзғӯйңҖжұӮгҖӮеӣўйҳҹжӣҫи®ҫи®ЎдәҶдёҖж¬ҫвҖңиҝһдҪ“иҝҗеҠЁиЎЈвҖқпјҢеҚіи®©дәәеҪўжңәеҷЁдәәеҸҜд»ҘйҖҡиҝҮвҖңдёҖзүҮејҸдёҠдёӢиҝһдҪ“вҖқзҡ„и®ҫи®Ўз»“жһ„з©ҝдёҠдёҖеҘ—е®Ңж•ҙзҡ„иҝҗеҠЁеҘ—иЈ…гҖӮйҖҡиҝҮеӨ§йҮҸе®һйӘҢеҗҺпјҢеӣўйҳҹеҸ‘зҺ°вҖңиҝһдҪ“иҝҗеҠЁиЎЈвҖқдјҡйҳ»зўҚдәәеҪўжңәеҷЁдәәеҶ…йғЁжңәз®ұгҖҒйЈҺжүҮзҡ„ж•ЈзғӯпјҢеўһеҠ жңәеҷЁдәәзҡ„иҝҗиЎҢйЈҺйҷ©гҖӮ

гҖҖгҖҖдәҺжҳҜпјҢеңЁвҖңеӨ©е·ҘUltraвҖқжҜ”иөӣжңҚзҡ„зүҲејҸдёҠпјҢеӣўйҳҹеҲӣж–°жҖ§ең°йҮҮз”ЁеҚ•дҫ§еӨҡзӮ№ејҖеҗҲзҡ„дёҖзүҮејҸи®ҫи®ЎпјҢеҚідёҚз”ЁеҘ—еӨҙгҖҒдёҚеҝ…дјёи…ҝдјёи„ҡпјҢе°ұеҸҜд»Ҙе®һзҺ°еҝ«йҖҹз©ҝиЎЈгҖӮе…°зҝ иҠ№и§ЈйҮҠпјҢиҝҷдёҖжҠҖжңҜжӯЈеңЁз”іиҜ·дё“еҲ©пјҢжңӘжқҘжҲ–еҸҜдёәиЎҢеҠЁдёҚдҫҝиҖ…жҸҗдҫӣдҫҝеҲ©гҖӮ

гҖҖгҖҖвҖңеӨ©е·ҘUltraвҖқеҚҠ马еӨәеҶ жҲҳиўҚзҡ„и®ҫи®Ўж–№жЎҲгҖӮеҢ—дә¬жңҚиЈ…еӯҰйҷўдҫӣеӣҫ

гҖҖгҖҖдёҺдәәзұ»дёҚеҗҢпјҢеҪ“дәәеҪўжңәеҷЁдәәй•ҝж—¶й—ҙеңЁиөӣйҒ“еҘ”и·‘пјҢиЎЈжңҚе’Ңиә«дҪ“ж‘©ж“ҰиҝҳдјҡдёҚж–ӯдә§з”ҹйқҷз”өпјҢеҪұе“ҚдҝЎеҸ·зҡ„дј иҫ“гҖӮеӣўйҳҹдёәвҖңеӨ©е·ҘUltraвҖқжүҫеҲ°дәҶдёҖж¬ҫжңҖдёәиҪ»и–„зҡ„йҳІйқҷз”өиҝҗеҠЁйқўж–ҷпјҢеҲ¶жҲҗдёҠиЎЈпјҢиғҪжңҖеӨ§йҷҗеәҰең°дҝқиҜҒдҝЎеҸ·дј иҫ“зҡ„зЁіе®ҡжҖ§пјҢеҗҢж—¶еҮҸиҪ»иЎЈжңҚйҮҚйҮҸпјҢи®©дәәеҪўжңәеҷЁдәәвҖңиҪ»иЈ…дёҠйҳөвҖқгҖӮйқўж–ҷйҷӨдәҶиҰҒе…·еӨҮе®ҡеҲ¶еҢ–йҳІйқҷз”өгҖҒи¶…и–„еҪўзӯүзү№жҖ§пјҢиҝҳиҰҒеңЁжһҒз«ҜеӨ©ж°”дёӢе…·еӨҮдјҳиүҜзҡ„з–Ҹж°ҙжҖ§иғҪпјҢдҝқжҠӨиҝҷдҪҚзү№ж®ҠиҝҗеҠЁе‘ҳзҡ„е®үе…ЁгҖӮ

гҖҖгҖҖеҮ з»Ҹе®һйӘҢпјҢжҜ”иөӣжңҚйқўж–ҷгҖҒж¬ҫејҸзӣёз»§зЎ®е®ҡпјҢйӮЈд№ҲеҰӮдҪ•йҳІжӯўжҜ”иөӣжңҚеңЁвҖңеӨ©е·ҘUltraвҖқи·‘жӯҘдёӯж»‘иҗҪжҲ–еҒҸ移пјҹеӣўйҳҹеңЁз ”究дёӯеҸ‘зҺ°пјҢжңәеҷЁдәәзҡ„вҖңзҡ®иӮӨиЎЁйқўвҖқжһҒе…¶е…үж»‘пјҢдё”жңәжў°жүӢиҮӮдёәй•Ӯз©әзҡ„еңҶжҹұз»“жһ„гҖӮеҰӮжһңиҝҗеҠЁйқўж–ҷжңӘиҝӣиЎҢж ҮеҮҶеҢ–зҡ„е®ҡеҲ¶пјҢеҫҲе®№жҳ“ж»‘иҗҪжҲ–иҖ…еҚЎеңЁжңәеҷЁиҪ¬иҪҙзҡ„зјқйҡҷд№ӢдёӯпјҢи®©дәәеҪўжңәеҷЁдәәеңЁи·‘жӯҘдёӯвҖңиө°е…үвҖқгҖӮеӣўйҳҹз»“еҗҲдәҶйқўж–ҷзү№зӮ№еңЁз»“жһ„дёҠеұ•ејҖе®ҡеҲ¶еҢ–и®ҫи®ЎпјҢзЎ®дҝқиЎЈжңҚе’ҢвҖңеӨ©е·ҘUltraвҖқзҡ„иҙҙеҗҲеәҰгҖӮ

гҖҖгҖҖеҰӮжһңеҶҚд»”з»Ҷи§ӮеҜҹвҖңеӨ©е·ҘUltraвҖқзҡ„еҗҺиғҢд»ҘеҸҠиӮ©йғЁпјҢе°ұдјҡеҸ‘зҺ°иҝҷ件вҖңжҲҳиўҚвҖқиҝҳз•ҷдёӢдәҶеӨ§йқўз§Ҝй•Ӯз©әи®ҫи®ЎгҖӮиҝҷиғҢеҗҺд№ҹжңүи®ҫи®ЎеёҲ们зҡ„е·§жҖқгҖӮеҺҹжқҘеңЁиҝҗеҠЁиҝҮзЁӢдёӯпјҢе·ҘзЁӢеёҲйңҖиҰҒж №жҚ®зҙ§жҖҘжғ…еҶөиҝ…йҖҹжүҫеҲ°дәәеҪўжңәеҷЁдәәзҡ„иҫ…еҠ©жҠҠжүӢгҖҒйҖҡйЈҺеҸЈгҖҒжҖҘеҒңжҢүй’®зӯүдҪҚзҪ®пјҢйӮЈд№ҲжңҚиЈ…е°ұйңҖиҰҒйҖӮеҪ“вҖңз•ҷзҷҪвҖқгҖӮжӯӨеӨ–жҜ”иөӣжңҚеҗҺиғҢжҢүз…§вҖңеӨ©е·ҘUltraвҖқз”өжұ жңәз®ұдҪҚзҪ®е°әеҜёпјҢе®ҡеҲ¶дәҶеҸҜеҝ«йҖҹжӢҶиЈ…зҡ„еҗҺиғҢејҖеҗҲз»“жһ„пјҢж–№дҫҝе·ҘзЁӢеёҲ们дёәдәәеҪўжңәеҷЁдәәеӨҡж¬ЎжӣҙжҚўз”өжұ гҖӮдёҖж—ҰйҒҮеҲ°ж‘”еҖ’зӯүзҙ§жҖҘжғ…еҶөпјҢжҜ”иөӣжңҚзҡ„ејҖеҗҲз»“жһ„иҝҳеҸҜд»Ҙе®һзҺ°еҝ«йҖҹжЈҖдҝ®зҡ„еҠҹиғҪгҖӮ

гҖҖгҖҖвҖңиүІеҪ©жҳҜи§Ӯдј—жңҖе…Ҳж„ҹзҹҘеҲ°зҡ„и®ҫи®Ўе…ғзҙ гҖӮдёәдәҶи®©вҖҳеӨ©е·ҘUltraвҖҷжҲҗдёә马жӢүжқҫиөӣеңәдёҠвҖҳжңҖйқ“зҡ„д»”вҖҷпјҢжҲ‘们еңЁйўңиүІи®ҫи®ЎдёҠзӘҒеҮәиөӣжңҚзҡ„жҙ»еҠӣдёҺеҠЁж„ҹпјҢ并дёҺиөӣдәӢдё»иүІи°ғж—ўйҒҘзӣёе‘јеә”гҖӮвҖқе…°зҝ иҠ№еёҰзқҖеӣўйҳҹи®ҫи®ЎдәҶдёҚе°‘иүІеҪ©ж–№жЎҲгҖӮ他们йҖүеҸ–дәҶеҢ—дә¬дәәеҪўжңәеҷЁдәәеҲӣж–°дёӯеҝғзҡ„еҪўиұЎиүІеҚіж©ҷиүІпјҢдёҺ马жӢүжқҫеӨ§иөӣзҡ„и“қз»ҝиүІеҪўжҲҗеҜ№жҜ”пјҢ并йҖҡиҝҮж•°еӯ—е»әжЁЎзҡ„ж–№ејҸпјҢи®©иүІеҪ©дә§з”ҹзұ»дјјеёғжӢүж јиЎҚе°„еҸҳеҘҸпјҲдёҖз§Қе…үеӯҰзҺ°иұЎпјүзҡ„и§Ҷи§үж•ҲжһңгҖӮ

гҖҖгҖҖвҖңеӨ©е·ҘUltraвҖқеҚҠ马еӨәеҶ жҲҳиўҚзҡ„и®ҫи®ЎжҳҜжңәеҷЁдәәжңҚиЈ…дёҖж¬Ўе…Ёж–°е°қиҜ•гҖӮеңЁе…°зҝ иҠ№зңӢжқҘпјҢжңӘжқҘжңәеҷЁдәәзҡ„жңҚиЈ…жҲ–е°Ҷе®һзҺ°дёҺзҺҜеўғд№Ӣй—ҙзҡ„дәӨдә’пјҢеңЁеҸҜз©ҝжҲҙзҡ„и¶…зә§йЎөйқўдёӯе®ҢжҲҗеҸ‘е…үгҖҒиүІеҪ©еҸҳеҢ–зӯүиҮӘеҠЁеҢ–еҠҹиғҪгҖӮжӯӨеӨ–йҡҸзқҖвҖңдәәжңәеҗҲдҪңвҖқеңәжҷҜзҡ„иҝӣдёҖжӯҘ延伸пјҢжңәеҷЁдәәжңҚиЈ…иҝҳдјҡжҲҗдёәдәӨжөҒзҡ„ж–°иҪҪдҪ“пјҢжҲ–еҸҜж №жҚ®дәӨжөҒиҜӯеўғж”№еҸҳжңҚиЈ…ж ·ејҸпјҢеҪўжҲҗдёҖз§ҚиЎҘе……ејҸзҡ„еҠЁжҖҒиҜӯиЁҖжЁЎејҸгҖӮ

гҖҖгҖҖеҜ№дәҺжңәеҷЁдәәжңҚиЈ…и®ҫи®Ўзҡ„жңӘжқҘпјҢе…°зҝ иҠ№е……ж»Ўжңҹеҫ…пјҢвҖңдёҖз§ҚжҠҖжңҜдёҺи®ҫи®Ўе…ұз”ҹзҡ„зҫҺеӯҰиҜӯиЁҖжӯЈеңЁйҖҗжӯҘеҪўжҲҗгҖӮвҖқжңӘжқҘеӣўйҳҹе°ҶйҖҗжӯҘжҺўзҙўз§‘жҠҖдёҺдәәж–ҮеҚҸеҗҢзҡ„ж–°и®ҫи®ЎжңәеҲ¶пјҢдёәжӣҙеӨҡжңәеҷЁдәәвҖңйҮҸдҪ“иЈҒиЎЈвҖқгҖӮ

дә¬е…¬зҪ‘е®үеӨҮ 11010102004843еҸ·

дә¬е…¬зҪ‘е®үеӨҮ 11010102004843еҸ·