зҲ¶жҜҚдё“еұһзҡ„вҖңе®қиҙқвҖқиҪ¬еҗ‘жңӢеҸӢдә’з§° иЎҖзјҳз»ҙзі»зҡ„вҖңе§җеҰ№вҖқжіӣеҢ–дёәеҗҢеӯҰз§°е‘ј

зӨҫдәӨз§°и°“жіӣеҢ–жҳҜе…ұжғ…иҝҳжҳҜжғ…ж„ҹиҙ¬еҖј

еҸ‘зЁҝж—¶й—ҙпјҡ2025-05-14 09:35:00 зј–иҫ‘пјҡжқҺ婧жҖЎ жқҘжәҗпјҡ еҢ—дә¬йқ’е№ҙжҠҘ

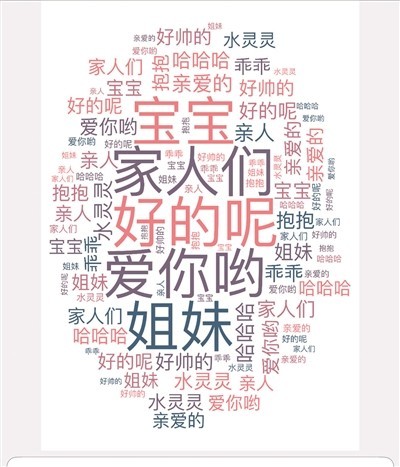

гҖҖгҖҖвҖңе®қиҙқпјҢдҪ иғҪеё®жҲ‘жӢҝдёӘеҝ«йҖ’еҗ—пјҹзҲұдҪ пҪһвҖқвҖңе§җеҰ№пјҢдёҚиҰҒеҝҳи®°дәӨдҪңдёҡе“ҰпҪһвҖқвҖңдәІзҲұзҡ„пјҢиҝҷеҚ•дёҚиғҪеҶҚдјҳжғ дәҶпҪһвҖқвҖҰвҖҰеҰӮд»ҠпјҢиҝҷдәӣеҺҹжң¬еёҰжңүдәІеҜҶе…ізі»зҡ„з§°и°“пјҢжӯЈеңЁжј”еҸҳдёәжіӣеҢ–зӨҫдәӨз”ЁиҜӯгҖӮиҜӯиЁҖ专家жқЁж—ӯжҢҮеҮәпјҢжӯӨзҺ°иұЎжҳҜвҖңеҝ«ж—¶д»ЈвҖқзҡ„иҜӯиЁҖеҸҳејӮпјҢиҷҪеңЁжңӘжқҘеҸҜиғҪжҢҒз»ӯеӯҳеңЁпјҢдҪҶе»әи®®е№ҙиҪ»дәәеӣһеҪ’зңҹе®һиЎЁиҫҫпјҢжҸҗеҚҮжІҹйҖҡж•ҲзҺҮгҖӮ

гҖҖгҖҖзҪ‘еҸӢзғӯи®® еҪ“иЎЁиҫҫж–№ејҸеҰӮеҗҢиҙ§еёҒдёҖж ·и¶…еҸ‘ иҜӯиЁҖж–Үеӯ—д№ҹдјҡвҖңйҖҡиҙ§иҶЁиғҖвҖқпјҹ

гҖҖгҖҖвҖңе®қиҙқвҖқдёҚеҶҚдё“жҢҮзҲ¶жҜҚеҜ№еӯҗеҘізҡ„жҳөз§°пјҢжӣҙеӨҡиў«з”ЁжқҘз§°е‘јжңӢеҸӢпјӣвҖңе§җеҰ№вҖқд№ҹдёҚеҶҚеұҖйҷҗдәҺиЎҖзјҳе…ізі»пјҢжҲҗдёәдәҶеҗҢеӯҰжҲ–ж ЎеҸӢд№Ӣй—ҙзҡ„еёёз”Ёз§°е‘јпјӣиҖҢвҖңдәІзҲұзҡ„вҖқеҲҷзӣҙжҺҘжј”еҸҳжҲҗдәҶзҪ‘еә—е®ўжңҚеҜ№йЎҫе®ўзҡ„ж ҮеҮҶз§°и°“гҖӮ

гҖҖгҖҖй’ҲеҜ№иҝҷз§ҚзҺ°иұЎпјҢ延е®үеӨ§еӯҰеӨ–еӣҪиҜӯеӯҰйҷўйҷҲжў“иҗҢе®ҢжҲҗдәҶи®әж–ҮгҖҠиҜӯиЁҖвҖңйҖҡиҙ§иҶЁиғҖвҖқдёҺвҖңж–Үеӯ—и®ЁеҘҪз—ҮвҖқгҖӢпјҢи®әж–ҮйҳҗйҮҠдәҶвҖңиҜӯиЁҖйҖҡиҙ§иҶЁиғҖвҖқиҝҷз§ҚзҺ°иұЎе’ҢвҖңж–Үеӯ—и®ЁеҘҪз—ҮвҖқд№Ӣй—ҙзҡ„е…ізі»пјҢе°Өе…¶жҸҗеҲ°иҜӯиЁҖеҮәзҺ°вҖңйҖҡиҙ§иҶЁиғҖвҖқзҺ°иұЎеҗҺпјҢз»ҷйқ’е№ҙдәәеңЁж—ҘеёёзӨҫдәӨдёӯеёҰжқҘзҡ„еҪұе“ҚгҖӮиҜҘи®әж–ҮеңЁзҪ‘дёҠеҸ‘еёғеҗҺпјҢеј•еҸ‘зғӯи®®гҖӮ

гҖҖгҖҖдёҖеҗҚеӨ§еӯҰз”ҹзҪ‘еҸӢеҚҒеҲҶи®ӨеҗҢиҝҷдёҖзҺ°иұЎпјҢеңЁзҪ‘дёҠж— еҘҲең°иЎЁзӨәпјҡвҖңйҷӨдәҶвҖҳе®қе®қвҖҷвҖҳд№–д№–вҖҷпјҢжҲ‘е·Із»ҸдёҚзҹҘйҒ“иҝҳиғҪжҖҺд№Ҳз§°е‘јеҲ«дәәдәҶпјҢеҝ«ж•‘ж•‘жҲ‘пјҒвҖқиҖҢеңЁеҘ№зҡ„жұӮеҠ©её–дёӢпјҢеҸҰдёҖеҗҚзҪ‘еҸӢз”ЁжӣҙдёәвҖңйҖҡиҙ§иҶЁиғҖвҖқејҸиҜӯиЁҖеӣһеӨҚпјҡвҖңиҝҷйҮҢжңүдёҖдёӘеҘҪеё…зҡ„иҜ„и®әеҢәпјҒвҖқ

гҖҖгҖҖиҝҷз§ҚзҺ°иұЎзҡ„е‘ҪеҗҚзҒөж„ҹжқҘжәҗдәҺз»ҸжөҺеӯҰжҰӮеҝөвҖ”вҖ”жӯЈеҰӮиҙ§еёҒи¶…еҸ‘дјҡеҜјиҮҙиҙӯд№°еҠӣдёӢйҷҚпјҢиҜӯиЁҖзҡ„иҝҮеәҰжіӣеҢ–дҪҝз”ЁеҗҢж ·дјҡйҖ жҲҗиҜӯд№үиҙ¬еҖјгҖӮ

гҖҖгҖҖйӮЈд№ҲпјҢиҜӯиЁҖзҡ„вҖңйҖҡиҙ§иҶЁиғҖвҖқе…·дҪ“жңүе“ӘдәӣиЎЁзҺ°е‘ўпјҹзҪ‘еҸӢ们жҖ»з»“дәҶеҮ з§ҚиЎЁзҺ°еҪўејҸпјҡ

гҖҖгҖҖйҰ–е…ҲжҳҜдәІзјҳд»ЈиҜҚжіӣеҢ–жҲҗдәҶзӨҫдәӨз§°и°“пјҡеҗҢеӯҰдә’з§°вҖңе§җеҰ№вҖқпјҢйЎҫе®ўиў«е”ӨдҪңвҖңдәІдәәвҖқпјҢеҗҢдәӢд№Ӣй—ҙд»ҘвҖң家дәә们вҖқзӣёз§°гҖӮиҝҷдәӣеҺҹжң¬дё“еұһдәІзјҳе…ізі»зҡ„з§°и°“пјҢеҰӮд»Ҡиў«жіӣеҢ–еә”з”ЁдәҺйқһдәІзјҳе…ізі»пјҢйҖ жҲҗдәҶиҜӯд№үзҡ„вҖңиҙ¬еҖјвҖқгҖӮ

гҖҖгҖҖе…¶ж¬ЎпјҢеҪўе®№иҜҚд№ҹеҮәзҺ°дәҶвҖңйҖҡиҙ§иҶЁиғҖвҖқзҺ°иұЎгҖӮд»ҘвҖңж°ҙзҒөзҒөвҖқдёәдҫӢпјҢиҝҷдёӘеҺҹжң¬еҪўе®№дәӢзү©ж°ҙж¶ҰйҖҸдә®зҡ„иҜҚиҜӯпјҢеҰӮд»Ҡиў«жіӣеҢ–дёәеүҜиҜҚдҪҝз”ЁпјҢж—ўз”ЁжқҘиЎЁзӨәиҪ»жқҫжҙ»жіјзҡ„зҠ¶жҖҒпјҢеҰӮвҖңж°ҙзҒөзҒөең°иәәдёӢвҖқпјҢеҸҲжј”еҸҳжҲҗи°ғдҫғзҡ„иҜӯж°”иҜҚпјҢеҰӮвҖңж°ҙзҒөзҒөең°иҝӣе…Ҙ12жңҲвҖқгҖӮ

гҖҖгҖҖеҸҰеӨ–пјҢеҸ иҜҚзҡ„дҪҝз”ЁеҗҢж ·еҮәзҺ°дәҶвҖңйҖҡиҙ§иҶЁиғҖвҖқгҖӮеҪ“вҖңе“Ҳе“ҲвҖқжҳҫеҫ—ж•·иЎҚгҖҒвҖңе“Ҳе“Ҳе“ҲвҖқеҸҲжІҰдёәе®ўеҘ—ж—¶пјҢдјјд№ҺеҸӘжңүжҲҗдёІзҡ„вҖңе“Ҳе“Ҳе“Ҳе“ҲвҖқжүҚиғҪиЎЁиҫҫзңҹе®һзҡ„笑ж„ҸгҖӮиҝҷз§Қд№ҹиў«з§°дёәвҖңйҖҡ笑иҶЁиғҖвҖқзҡ„зҺ°иұЎпјҢз”ҹеҠЁең°еұ•зҺ°дәҶзҪ‘з»ңиЎЁиҫҫж—ҘжёҗеӨёеј зҡ„дј ж’ӯи¶ӢеҠҝгҖӮ

гҖҖгҖҖеҪ“иЎЁиҫҫж–№ејҸеҰӮеҗҢиҙ§еёҒдёҖиҲ¬иў«дёҚж–ӯеўһеҸ‘пјҢжҲ‘们究з«ҹиҺ·еҫ—дәҶжӣҙдё°еҜҢзҡ„жІҹйҖҡе·Ҙе…·пјҢиҝҳжҳҜеӨұеҺ»дәҶиҜӯиЁҖзҡ„зІҫзЎ®жҖ§пјҹзҪ‘дёҠеҮәзҺ°дәҶдёӨз§Қи§ӮзӮ№зҡ„дәӨй”Ӣпјҡ

гҖҖгҖҖжңүзҪ‘еҸӢи®ӨдёәпјҢиҝҷз§ҚиЎЁиҫҫжӣҙе…·жё©еәҰдёҺеҢ…е®№жҖ§гҖӮвҖңзҪ‘з»ңдәӨжөҒзјәд№ҸиҜӯж°”жҡ—зӨәпјҢйҖӮеәҰеӨёеј зҡ„иЎЁиҫҫиғҪжңүж•ҲйҒҝе…ҚиҜҜдјҡпјҢдј йҖ’зңҹе®һжғ…ж„ҹгҖӮвҖқеңЁд»–们зңӢжқҘпјҢиҝҷзұ»иҜӯиЁҖеҲӣж–°е®һиҙЁдёҠжҳҜзҪ‘з»ңж—¶д»Јзҡ„жІҹйҖҡвҖңж¶Ұж»‘еүӮвҖқгҖӮ

гҖҖгҖҖдҪҶд№ҹжңүзҪ‘еҸӢжҢҒеҸҚеҜ№ж„Ҹи§ҒпјҢиҙЁз–‘иҝҷдёҖзҺ°иұЎзҡ„зңҹе®һжҖ§дёҺиҫ№з•Ңж„ҹгҖӮдёҖйғЁеҲҶзҪ‘еҸӢиҝҳжӢ…еҝ§пјҡвҖңеҪ“вҖҳдәІзҲұзҡ„вҖҷжҲҗдёәе®ўжңҚиҜқжңҜпјҢвҖҳз»қз»қеӯҗвҖҷжӣҝд»ЈдәҶе…¶д»–иөһзҫҺпјҢиҜӯиЁҖзҡ„зңҹиҜҡеәҰжҳҜеҗҰд№ҹдјҡжөҒеӨұдёҚи§ҒпјҹвҖқжӣҙжңүзҪ‘еҸӢеқҡжҢҒи®ӨдёәпјҡвҖңзҸҚиҙөзҡ„жғ…ж„ҹиЎЁиҫҫеә”иҜҘз•ҷз»ҷеҖјеҫ—зҡ„дәәпјҢиҖҢйқһж¶Ҳи§ЈеңЁж—Ҙеёёзҡ„иЁҖиҜӯйҖҡиғҖдёӯгҖӮвҖқ

гҖҖгҖҖи®әж–ҮдҪңиҖ… йҒҝе…ҚзӣІзӣ®и·ҹйЈҺжөҒиЎҢиҜӯ зңҹе®һзҡ„дәӨжөҒж–№ејҸи®©дәәиҪ»жқҫиҮӘ然

гҖҖгҖҖи®әж–ҮдҪңиҖ…йҷҲжў“иҗҢиҜҙпјҢеҘ№жҳҜеңЁеә”з”ЁиҜӯиЁҖеӯҰиҝҷй—ЁиҜҫдёҠжҺҘи§ҰеҲ°вҖңиҜӯиЁҖйҖҡиҙ§иҶЁиғҖвҖқиҝҷдёҖжҰӮеҝөзҡ„гҖӮ第дёҖж¬Ўеҗ¬еҲ°е°ұжҝҖеҸ‘дәҶеҘ№зҡ„е…ҙи¶ЈпјҢжғід»ҘжӯӨжқҘеҒҡдёҖзҜҮи®әж–ҮгҖӮдёәжӯӨпјҢеҘ№жҠҠиҮӘе·ұи·ҹеҗҢеӯҰжңӢеҸӢзҡ„еҫ®дҝЎиҒҠеӨ©и®°еҪ•йғҪзҝ»дәҶеҮәжқҘ并иҝӣиЎҢдәҶж•ҙзҗҶпјҢиҝҳжҗңзҙўдәҶеҫҲеӨҡе…¶д»–иө„ж–ҷжқҘз ”з©¶иҝҷдёҖзҺ°иұЎгҖӮ

гҖҖгҖҖеңЁз ”究иҝҮзЁӢдёӯеҘ№еҸ‘зҺ°пјҢе…¶е®һиҮӘе·ұд»ҘеҫҖе°ұдјҡз”ЁеҲ°дёҖдәӣи®ЁеҘҪжҖ§зҡ„иҜӯиЁҖз§°е‘јеҲ«дәәпјҢ

гҖҖгҖҖвҖңжҜ”еҰӮпјҢжҲ‘дёҚеңЁеӯҰж Ўж—¶пјҢдјҡйә»зғҰзҸӯй•ҝеё®еҝҷеҸӮеҠ жҹҗдёӘдјҡи®®пјҢиҝҷж—¶жҲ‘е°ұдјҡз”ЁвҖҳе§җеҰ№вҖҷз§°е‘јеҘ№пјҢдҪҶе№іж—¶е°ұжҳҜеҸ«еҘ№зҡ„еҗҚеӯ—гҖӮвҖқ

гҖҖгҖҖйҷҲжў“иҗҢеңЁи®әж–ҮдёӯжҢҮеҮәпјҢеҪ“еүҚиҜӯиЁҖзҺҜеўғдёӯвҖңе§җеҰ№вҖқвҖңиҖҒеёҲвҖқзӯүз§°и°“жӯЈз»ҸеҺҶиҜӯд№үзЈЁжҚҹгҖӮд»ҘвҖңиҖҒеёҲвҖқдёәдҫӢпјҢе…¶жҢҮз§°иҢғеӣҙе·Ід»Һж•ҷиӮІе·ҘдҪңиҖ…жіӣеҢ–иҮізҗҶеҸ‘еёҲзӯүжңҚеҠЎиЎҢдёҡд»ҺдёҡиҖ…гҖӮе°Ҫз®ЎеҺҹд№үд»Қ然еӯҳеңЁпјҢдҪҶжіӣеҢ–дҪҝз”ЁеҜјиҮҙе…¶ж•ҷиӮІиҒҢдёҡжҢҮеҗ‘жҖ§зҡ„дҪҝз”Ёйў‘зҺҮзӣёеҜ№дёӢйҷҚпјҢдҪҝеҫ—иҝҷдёҖз§°и°“жӯЈз»ҸеҺҶзқҖжҳҺжҳҫзҡ„иҜӯд№үиҙ¬еҖјгҖӮ

гҖҖгҖҖйҷҲжў“иҗҢз ”з©¶еҸ‘зҺ°пјҢвҖңйҖҡиғҖејҸиҜӯиЁҖвҖқзҡ„жөҒиЎҢеӯҳеңЁжҳҺжҳҫзҡ„д»Һдј—ж•Ҳеә”вҖ”вҖ”дҪҝз”ЁиҖ…еҫҖеҫҖеҮәдәҺиЎЁиҫҫдҫҝеҲ©иҖҢи·ҹйЈҺгҖӮ

гҖҖгҖҖиҝҷз§ҚиҜӯиЁҖд№ жғҜзҡ„жіӣеҢ–жӯЈдҫөиҡҖзқҖжӯЈејҸеңәеҗҲзҡ„иЎЁиҫҫж•ҲеҠӣгҖӮжҜ”еҰӮпјҢзҪ‘з»ңиҜӯеўғдёӯй«ҳйў‘еҮәзҺ°зҡ„вҖңзҲұдҪ вҖқпјҢеңЁйҒҮдёҠзңҹжҢҡиЎЁзҷҪеңәеҗҲж—¶еҸҚиҖҢжҳҫеҫ—иҜҡж„ҸдёҚи¶іпјҢдёҚеӨҹжӯЈејҸгҖӮ

гҖҖгҖҖвҖңд»ҘеүҚжҲ‘дјҡз”ЁвҖҳеҘҪж»ҙпјҢи°ўи°ўе•ҰвҖҷеҶҚеҠ дёҠдёӘиЎЁжғ…еҢ…пјҢзҺ°еңЁзӣҙжҺҘеӣһеҪ’дёәвҖҳи°ўи°ўвҖҷгҖӮвҖқйҷҲжў“иҗҢиҜҙпјҢеҘ№зҺ°еңЁдјҡеҲ»ж„Ҹ规иҢғиҮӘе·ұж—ҘеёёиҜҙиҜқж–№ејҸпјҢйҒҝе…Қи®ЁеҘҪеһӢе’Ңд»Һдј—ејҸзҡ„иҜӯиЁҖпјҢвҖңиҝҷз§Қз®ҖжҙҒзҡ„иЎЁиҫҫпјҢж—ўдј иҫҫдәҶжё…жҷ°ж„ҸеӣҫпјҢеҸҲдёҚеӨұеә”жңүзҡ„зӨјиІҢдёҺеҲҶеҜёгҖӮвҖқ

гҖҖгҖҖйҷҲжў“иҗҢи®ӨдёәпјҢ规иҢғдёӘдәәиҜӯиЁҖдҪҝз”ЁгҖҒйҒҝе…ҚзӣІзӣ®и·ҹйЈҺжөҒиЎҢиҜӯжҳҜжңүеҝ…иҰҒзҡ„пјҢдёҚеҝ…еҲ»ж„ҸиҝҺеҗҲд»–дәәгҖӮвҖңзңҹе®һзҡ„дәӨжөҒж–№ејҸеҸҚиҖҢжӣҙи®©дәәиҪ»жқҫиҮӘ然гҖӮвҖқ

гҖҖгҖҖеҜ№иҜқеӯҰиҖ… иҜӯиЁҖвҖңйҖҡиғҖвҖқжҚҹе®іжҖқз»ҙж·ұеәҰ иҰҒиӯҰжғ•йқ’е°‘е№ҙвҖңж–Үеӯ—еӨұиҜӯвҖқ

гҖҖгҖҖйҷҲжў“иҗҢзҡ„и®әж–ҮгҖҠиҜӯиЁҖвҖңйҖҡиҙ§иҶЁиғҖвҖқдёҺвҖңж–Үеӯ—и®ЁеҘҪз—ҮвҖқгҖӢеңЁзҪ‘з»ңдёҠеј•еҸ‘зғӯи®®еҗҺпјҢжӯҰжұүеӨ§еӯҰж–ҮеӯҰйҷўеүҜз ”з©¶е‘ҳжқЁж—ӯд№ҹеңЁе…іжіЁиҝҷдёҖиҜқйўҳгҖӮ

гҖҖгҖҖеҢ—йқ’жҠҘпјҡжӮЁжҳҜеҰӮдҪ•е®ҡд№үиҜӯиЁҖвҖңйҖҡиҙ§иҶЁиғҖвҖқзҡ„пјҹ

гҖҖгҖҖжқЁж—ӯпјҡиҜӯиЁҖвҖңйҖҡиҙ§иҶЁиғҖвҖқиҝҷдёҖжҰӮеҝөпјҢжҳҜеҜ№з»ҸжөҺеӯҰдёӯвҖңйҖҡиҙ§иҶЁиғҖвҖқзҺ°иұЎзҡ„дёҖз§Қзұ»жҜ”гҖӮе…·дҪ“иЎЁзҺ°дёәпјҡж—ўжңүзҡ„иҜӯиЁҖеҪўејҸжүҖиғҪжүҝиҪҪе’Ңдј йҖ’зҡ„ж„Ҹд№үеҸҳеҫ—ж—ҘзӣҠеҮҸе°‘е’Ңз©әжіӣпјҢеҺҹжңүзҡ„зү№е®ҡеҶ…ж¶өиў«зЁҖйҮҠпјӣиҖҢеҪ“жҲ‘们йңҖиҰҒиЎЁиҫҫжҹҗдёҖзү№е®ҡиҜӯд№үжҰӮеҝөж—¶пјҢйңҖиҰҒиҝӣиЎҢеҪўејҸдёҠзҡ„е Ҷз Ңе’ҢеӨёеј пјҢжүҚиғҪиҫҫеҲ°жңүж•Ҳзҡ„дәӨжөҒе’ҢжІҹйҖҡгҖӮ

гҖҖгҖҖеҢ—йқ’жҠҘпјҡйӮЈеңЁжӮЁзңӢжқҘпјҢиҝҷз§ҚзҺ°иұЎдә§з”ҹзҡ„еҺҹеӣ жҳҜд»Җд№Ҳпјҹ

гҖҖгҖҖжқЁж—ӯпјҡдә’иҒ”зҪ‘еҠ йҖҹдәҶдҝЎжҒҜдј ж’ӯзҡ„йҖҹеәҰпјҢиҝҷз§ҚвҖңеҝ«ж—¶д»ЈвҖқзҡ„зү№еҫҒпјҢдҪҝеҫ—иҜӯиЁҖзҡ„еҲӣж–°е’ҢеҸҳејӮд№ҹеҠ еҝ«дәҶгҖӮдә’иҒ”зҪ‘ж—¶д»ЈпјҢд№ҰйқўиҜӯе’ҢеҸЈиҜӯд№Ӣй—ҙдј з»ҹзҡ„з•Ңйҷҗж—ҘзӣҠжЁЎзіҠгҖӮвҖңеҸЈиҜӯеҢ–вҖқи¶ӢеҠҝзҡ„зӣӣиЎҢпјҢдҪҝеҫ—йқһжӯЈејҸпјҢз”ҡиҮіеёҰжңүйҡҸж„ҸжҖ§зҡ„еҸЈиҜӯиЎЁиҫҫпјҢжӣҙе®№жҳ“жё—йҖҸеҲ°зӣёеҜ№и§„иҢғзҡ„д№ҰйқўиҜӯйўҶеҹҹгҖӮиҖҢд»ҺиҜӯиЁҖиҮӘиә«зҡ„еҸ‘еұ•и§„еҫӢзңӢпјҢвҖңиҜӯиЁҖжјӮзҷҪвҖқжҲ–вҖңиҜӯд№үзЈЁжҚҹвҖқжң¬иә«е°ұжҳҜиҜӯиЁҖжј”еҸҳдёӯеӣәжңүзҡ„зҺ°иұЎгҖӮ

гҖҖгҖҖеҢ—йқ’жҠҘпјҡиҜӯиЁҖвҖңйҖҡиҙ§иҶЁиғҖвҖқзҡ„дјҳзӮ№е’ҢзјәзӮ№еҲҶеҲ«жҳҜе“Әдәӣпјҹ

гҖҖгҖҖжқЁж—ӯпјҡжңҖдё»иҰҒзҡ„еҘҪеӨ„еңЁдәҺпјҢдёәдәҶеңЁеҝ«йҖҹеҸҳеҢ–зҡ„зҺҜеўғдёӯе®һзҺ°жңүж•ҲжІҹйҖҡпјҢиҜӯиЁҖдҪҝз”ЁиҖ…еҲӣйҖ еҮәж–°зҡ„иҜҚжұҮе’ҢиЎЁиҫҫж–№ејҸпјҢдҪҝеҫ—иҜӯиЁҖзі»з»ҹжӣҙеҜҢдәҺеҸҳеҢ–пјҢжӣҙжңүжҙ»еҠӣпјҢд№ҹжӣҙиҙҙиҝ‘ж—¶д»Јзҡ„йңҖжұӮгҖӮ

гҖҖгҖҖдҪҶжҳҜиҰҒиӯҰжғ•иҜӯиЁҖвҖңйҖҡиҙ§иҶЁиғҖвҖқеҸҜиғҪеёҰжқҘзҡ„иҙҹйқўеҪұе“ҚпјҡдёҖжҳҜеҜјиҮҙиЎЁиҫҫеҚ•дёҖеҢ–пјҢеүҠејұиҜӯиЁҖзҡ„зІҫзЎ®жҖ§дёҺеӨҡж ·жҖ§пјҢе°Өе…¶еҸҜиғҪеј•еҸ‘йқ’е°‘е№ҙвҖңж–Үеӯ—еӨұиҜӯвҖқпјӣдәҢжҳҜеҪұе“Қжғ…ж„ҹдј иҫҫпјҢиҝҮеәҰдҫқиө–еӨёеј иЎЁиҫҫдјҡжҚҹе®іжӯЈејҸеңәеҗҲзҡ„иҜӯиЁҖиғҪеҠӣдёҺжҖқз»ҙж·ұеәҰгҖӮ

гҖҖгҖҖеҢ—йқ’жҠҘпјҡжӮЁи®Өдёәиҝҷз§ҚиҜӯиЁҖвҖңйҖҡиҙ§иҶЁиғҖвҖқдјҡи¶ҠжқҘи¶ҠдёҘйҮҚеҗ—пјҹ

гҖҖгҖҖжқЁж—ӯпјҡзӣ®еүҚжқҘзңӢпјҢиҝҷдёҖзҺ°иұЎеңЁжңӘжқҘдёҖж®өж—¶й—ҙеҸҜиғҪдјҡ延з»ӯдёӢеҺ»пјҢз”ҡиҮіеңЁжҹҗдәӣж–№йқўиЎЁзҺ°еҫ—жӣҙеҠ зӘҒеҮәгҖӮзү№еҲ«жҳҜвҖңеҸЈиҜӯеҢ–вҖқи¶ӢеҠҝзҡ„дёҚж–ӯж·ұеҢ–пјҢе°ҶдҪҝеҫ—иҜӯиЁҖзҡ„规иҢғжҖ§йқўдёҙжӣҙеӨ§жҢ‘жҲҳгҖӮеҸҰеӨ–пјҢзҪ‘з»ңиҜӯиЁҖзҡ„еҪұе“ҚеҠӣд№ҹе°ҶжҢҒз»ӯжү©еӨ§пјҢзҪ‘з»ңиҜӯиЁҖзҡ„еӨёеј жҖ§гҖҒжғ…з»ӘжҖ§гҖҒз¬ҰеҸ·еҢ–зӯүпјҢеҸҜиғҪдјҡжӣҙеҠ ж·ұеҲ»ең°еҪұе“Қж•ҙдёӘиҜӯиЁҖзі»з»ҹзҡ„еҸ‘еұ•гҖӮеҗҢж—¶пјҢиҜӯиЁҖйЈҺж јзҡ„еӨҡж ·еҢ–е’ҢдёӘжҖ§еҢ–д№ҹе°ҶжҲҗдёәдёҖдёӘйҮҚиҰҒи¶ӢеҠҝгҖӮ

гҖҖгҖҖеҢ—йқ’жҠҘпјҡжҲ‘们иҜҘеҰӮдҪ•еә”еҜ№иҜӯиЁҖвҖңйҖҡиҙ§иҶЁиғҖвҖқпјҹ

гҖҖгҖҖжқЁж—ӯпјҡж•ҷиӮІеә”еҸ‘жҢҘе…ій”®дҪңз”ЁгҖӮжҲ‘们ж—ҘеёёиЎЁиҫҫж—¶еә”дәҶи§ЈдёҚеҗҢиҜӯдҪ“е’ҢиҜӯиЁҖйЈҺж јзҡ„зү№зӮ№еҸҠйҖӮз”ЁеңәжҷҜпјҢж №жҚ®иҜӯеўғжҒ°еҪ“йҖүжӢ©иҜӯиЁҖгҖӮж•ҷиӮІеә”её®еҠ©еӯҰз”ҹж‘Ҷи„ұеҜ№иҜӯиЁҖеҪўејҸзҡ„иҝҮеәҰдҫқиө–пјҢеӣһеҪ’зңҹе®һдҪ“йӘҢдёҺж„ҹзҹҘпјҢеңЁйј“еҠұиҜӯиЁҖеҲӣж–°зҡ„еҗҢж—¶пјҢиҝҪжұӮзІҫеҮҶжңүж•Ҳең°иЎЁиҫҫпјҢеўһејәзӢ¬з«ӢжҖқиҖғе’ҢзҗҶжҖ§еҲӨж–ӯиғҪеҠӣпјҢйҒҝе…Қиў«зҪ‘з»ңиҜӯиЁҖжҪ®жөҒе’ҢжһҒз«Ҝжғ…з»ӘиЈ№жҢҹгҖӮ

гҖҖгҖҖжң¬з»„ж–Ү/жң¬жҠҘи®°иҖ… еј еӯҗжёҠ е®һд№ з”ҹ зҶҠзҸӮиҗұ

гҖҖгҖҖеӣҫзүҮжқҘжәҗ/AIеҲ¶еӣҫпјҲйҷӨзҪІеҗҚеӨ–пјү

дә¬е…¬зҪ‘е®үеӨҮ 11010102004843еҸ·

дә¬е…¬зҪ‘е®үеӨҮ 11010102004843еҸ·