жҲ‘зҡ„жҡ‘еҒҮжңүж»Ӣе‘і

еҸ‘зЁҝж—¶й—ҙпјҡ2025-08-07 09:57:00 зј–иҫ‘пјҡжқҺ婧жҖЎ жқҘжәҗпјҡ дәәж°‘зҪ‘пјҚдәәж°‘ж—ҘжҠҘжө·еӨ–зүҲ

гҖҖгҖҖе§ҡйӘһ然

гҖҖгҖҖдҝһзҸҚзҸ

гҖҖгҖҖе·ҙж јеқҡ·马ж—ҰеҲ«е…Ӣ

гҖҖгҖҖжң¬жҠҘи®°иҖ… йҳҝе°”иҫҫе…Ӣж‘„

гҖҖгҖҖзҹіиҮӘеә·

гҖҖгҖҖзҺӢзғҒеҪӨ

гҖҖгҖҖжң¬жҠҘи®°иҖ… зҝҹй’ҰеҘҮж‘„

гҖҖгҖҖжӣҫзҝ”е®Ү

гҖҖгҖҖеңЁвҖңи°ғ味瓶вҖқйҮҢй…ҝеҮәвҖңжҲҗй•ҝжһңжұҒвҖқ

гҖҖгҖҖв– е§ҡйӘһ然 еҢ—дә¬ е°ҸеӯҰз”ҹ

гҖҖгҖҖжҲ‘жҳҜеҢ—дә¬е®ЈжӯҰеёҲиҢғеӯҰж Ўйҷ„еұһ第дёҖе°ҸеӯҰзҡ„еӯҰз”ҹгҖӮжҡ‘еҒҮпјҢе°ұеғҸдёҖдёӘзҘһеҘҮзҡ„и°ғ味瓶пјҢи®©жҲ‘е°қеҲ°дәҶеҫҲеӨҡеҘҮеҰҷзҡ„е‘ійҒ“пјҒ

гҖҖгҖҖй…ёе‘іжқҘиҮӘж•°еӯҰйўҳгҖӮжҡ‘еҒҮеҲҡејҖе§ӢпјҢеҰҲеҰҲи®©жҲ‘еҶҚе·©еӣәдёӢж•°еӯҰгҖӮз”ұдәҺиҰҒжҸҗеүҚйў„д№ й«ҳе№ҙзә§зҡ„йўҳзӣ®пјҢеҠ еӨ§йҡҫеәҰзҡ„йўҳзӣ®е°ұеғҸжү“з»“зҡ„иҖіжңәзәҝпјҢз»•жқҘз»•еҺ»пјҢзңӢеҫ—жҲ‘и„‘иўӢйғҪжҷ•дәҶгҖӮжҲ‘и¶ҙеңЁд№ҰжЎҢеүҚдҪҝеҠІжғіе•ҠжғіпјҢйј»еӯҗе°–е„ҝйғҪй…ёй…ёзҡ„пјҢж„ҹи§үзңјжіӘйғҪиҰҒиў«йўҳзӣ®вҖңй…ёвҖқеҮәжқҘдәҶгҖӮ

гҖҖгҖҖз”ңе‘іжҳҜжҲ‘еңЁдә‘еҚ—ж»Үжұ иҫ№ж”¶иҺ·еҲ°зҡ„гҖӮеҲ’зқҖйҖҸжҳҺиҲ№еңЁж°ҙжқүжһ—йҮҢиҚЎжјҫпјҢжё…еҮүзҡ„ж°ҙиҪ»иҪ»вҖңеҗ»вҖқзқҖжҲ‘зҡ„и„ҡиёқпјҢйЈҺе„ҝеҗ№еҫ—еҘҪиҲ’жңҚпјҢжҲ‘е’Ңе°Ҹдјҷдјҙзҡ„笑声йғҪйЈһдёҠдәҶеӨ©пјҒжҲ‘们дёҖиҫ№еҲ’иҲ№дёҖиҫ№иҲ”зқҖеҶ°ж·Үж·ӢпјҢеӨҸеӨ©зҡ„зӮҺзғӯд»ҝдҪӣдёҖдёӢеӯҗе°ұиў«вҖңз”ңвҖқи·‘е•ҰгҖӮ

гҖҖгҖҖиҜ»иҖҒеёҲжҺЁиҚҗзҡ„е°ҸиҜҙзҡ„ж—¶еҖҷпјҢжҲ‘е°қеҲ°дәҶеҸҲиӢҰеҸҲе’ёзҡ„ж»Ӣе‘ігҖӮзңӢеҲ°дё»дәәе…¬дёҖеәҰиў«иҜҜи®ӨдёәжҳҜеқҸдәәпјҢжҲ‘зҡ„еҝғйғҪжҸӘзҙ§дәҶпјҒжҲ‘зҙ§зҙ§жҠ“зқҖд№ҰйЎөпјҢжүӢеҝғйҮҢе…ЁжҳҜжұ—пјҢиҝһе‘јеҗёйғҪеҝҳдәҶгҖӮдҪҶжҳҜпјҢ他并没жңүиў«жү“еҖ’пјҢжңҖеҗҺд»–жүҫеҮәдәҶзңҹжӯЈзҡ„й»‘жүӢгҖӮиҜ»е°ҸиҜҙж—¶зҡ„ж„ҹи§үпјҢе°ұеғҸиҮӘе·ұд№ҹеҸ—еҲ°иҝҮжҢ«жҠҳпјҢзңҹжҳҜеҸҲзҙ§еј еҸҲе®іжҖ•гҖӮеҪ“зңӢеҲ°дё»дәәе…¬иғңеҲ©зҡ„ж—¶еҖҷпјҢжҲ‘дёҚзҰҒй«ҳе…ҙең°е‘җе–Ҡиө·жқҘпјҒ

гҖҖгҖҖжңҖйҡҫеҝҳзҡ„жҳҜеҮ»еү‘йҰҶйҮҢйӮЈиӮЎзғӯиҫЈиҫЈзҡ„еҠІе„ҝпјҒжҡ‘еҒҮйҮҢпјҢжҲ‘еҮ д№ҺеӨ©еӨ©йғҪиҰҒеҺ»и®ӯз»ғгҖӮжұ—ж°ҙйЎәзқҖи„ёйўҠеҫҖдёӢж·ҢпјҢиЎЈжңҚж№ҝе“’е“’ең°иҙҙеңЁиә«дёҠпјҢжҲҙдёҠйқўзҪ©пјҢж„ҹи§үеғҸй’»иҝӣдәҶе°Ҹи’ёз¬јпјҢжҜҸж¬ЎеӨ§еҸЈе–ҳж°”йғҪзғӯд№Һд№Һзҡ„гҖӮеҜ№жүӢзҡ„еү‘вҖңе•ӘпјҒе•ӘпјҒвҖқжү“еңЁжҲ‘зҡ„жҠӨе…·дёҠпјҢйӮЈеЈ°йҹіеғҸйһӯзӮ®еЈ°пјҢдёҖдёӢзӮ№зҮғдәҶжҲ‘еҝғйҮҢзҡ„вҖңе°ҸзҒ«иӢ—вҖқпјҢи®©жҲ‘жҜҸж¬ЎжҢҘеү‘йғҪзү№еҲ«жңүеҠІе„ҝпјҒз»ҲдәҺпјҢжҲ‘иғҪеңЁдә”жӢӣд№ӢеҶ…жү“иҙҘеҜ№жүӢдәҶпјҒжұ—ж°ҙжөҒиҝӣеҳҙйҮҢпјҢе’Ұпјҹй…ёгҖҒз”ңгҖҒиӢҰгҖҒиҫЈеҘҪеғҸйғҪж··еңЁдәҶдёҖиө·пјҢеҘҮеҰҷең°иһҚеҗҲжҲҗдәҶиғңеҲ©зҡ„е‘ійҒ“пјҒ

гҖҖгҖҖеҰҲеҰҲиҜҙпјҢз”ҹжҙ»жҳҜдёӘи°ғ味瓶пјҢдёҚдјҡеҸӘжңүдёҖз§Қе‘ійҒ“гҖӮеҸӘжңүдёҚжҖ•еӣ°йҡҫе°қиҝҮжҜҸдёҖз§Қж»Ӣе‘іпјҢжүҚиғҪй…ҝеҮәз”ҹе‘ҪдёӯжңҖз”ҳзҫҺзҡ„вҖңжҲҗй•ҝжһңжұҒвҖқпјҒеҺҹжқҘпјҢжҲ‘жҜҸдёҖж¬ЎжӢҝиө·еү‘з»ғд№ пјҢжҜҸдёҖж¬Ўзҝ»ејҖд№Ұжң¬и®Өзңҹйҳ…иҜ»пјҢжҜҸдёҖж»ҙжөҒдёӢзҡ„жұ—ж°ҙе’ҢжҜҸдёҖдёӘдё“еҝғзҡ„е°Ҹе°Ҹзһ¬й—ҙпјҢйғҪжҳҜеңЁи°ғе’ҢиҮӘе·ұзӢ¬дёҖж— дәҢзҡ„ж»Ӣе‘іпјҒ

гҖҖгҖҖпјҲжң¬жҠҘи®°иҖ… иөө жҳҠйҮҮи®ҝж•ҙзҗҶпјү

гҖҖгҖҖж„ҹеҸ—жҝҖжғ…иөӣдәӢе’Ңдј з»ҹзҗҙиүә

гҖҖгҖҖв– дҝһзҸҚзҸ еҗүжһ—延еҗү дёӯеӯҰз”ҹ

гҖҖгҖҖдёҖеңәй…Јз•…ж·Ӣжј“зҡ„жҜ”иөӣз»“жқҹпјҢжҲ‘е’Ңеӣўйҳҹе°Ҹдјҷдјҙ代表延еҗүеёӮ第дёүдёӯеӯҰпјҢж–©иҺ·е»¶еҗүеёӮдёӯе°ҸеӯҰжҺ’зҗғжҜ”иөӣ第дёҖеҗҚпјҢиҝҷж—ўжҳҜдёәж Ўдәүе…үзҡ„ж—¶еҲ»пјҢд№ҹжҳҜжҲ‘们еӣўз»“дёҖеҝғзҡ„и§ҒиҜҒгҖӮ

гҖҖгҖҖжҺ’зҗғиөӣпјҢжҳҜиҝҷдёӘжҡ‘еҒҮжңҖи®©жҲ‘жҝҖеҠЁе’ҢдёҠеҝғзҡ„дәӢгҖӮе°ҸеӯҰж—¶пјҢзңӢзқҖеҘҘиҝҗиөӣеңәдёҠдёӯеӣҪеҘіжҺ’зҡ„йЈ’зҲҪиӢұе§ҝпјҢжҲ‘дҫҝж·ұж·ұдёәжҺ’зҗғиҝҷйЎ№иҝҗеҠЁзқҖиҝ·гҖӮиҝҷдёӘжҡ‘еҒҮпјҢеңЁе®ҢжҲҗеҘҪеӯҰдёҡзҡ„еүҚжҸҗдёӢпјҢжҲ‘еқҡжҢҒжҜҸеӨ©и®ӯз»ғпјҢз»ғдј зҗғзІҫеәҰпјҢжҸҗй«ҳдј зҗғйҖҹеәҰпјҢеҠӘеҠӣеҪ“еҘҪдёҖеҗҚдәҢдј жүӢгҖӮж—ҘеӨҚдёҖж—Ҙзҡ„и®ӯз»ғжңүдәҶжҳҫи‘—жҲҗж•ҲпјҢж Ўзә§е’ҢеёӮзә§жҜ”иөӣпјҢжҲ‘们йғҪеҸ–еҫ—дәҶеҘҪжҲҗз»©гҖӮжҲ‘е°ҶжӣҙеҠ еҲ»иӢҰи®ӯз»ғпјҢеҘ”еҗ‘дёӢдёҖдёӘзӣ®ж ҮгҖӮ

гҖҖгҖҖдёҚеҸӘжҳҜж ЎеӣӯеҶ…пјҢ延еҗүзҡ„зҫӨдј—иҝҗеҠЁж°ӣеӣҙеҚҒеҲҶзҒ«зғӯгҖӮиҝҷдёӘжҡ‘еҒҮпјҢйҷӨдәҶз»ғжҺ’зҗғпјҢиҝҳжңүдёҖ件дәӢе„ҝи®©жҲ‘еҫҲе…іеҝғпјҢйӮЈе°ұжҳҜзңӢи¶ізҗғжҜ”иөӣгҖӮжҜҸеҪ“延еҗүзҡ„и¶ізҗғйҳҹжңүдё»еңәжҜ”иөӣж—¶пјҢе‘ЁеӣҙжңӢеҸӢйғҪжҸҗеүҚжҠўзҘЁпјҢжҲ‘家еҪ“然д№ҹдёҚдҫӢеӨ–гҖӮеүҚеҮ еӨ©пјҢжҲ‘们еҸҲеҺ»зҺ°еңәж„ҹеҸ—дәҶи¶ізҗғзҡ„зҒ«зғӯпјҢж„ҹеҸ—家乡дәәж°‘зҡ„зғӯжғ…гҖӮи¶ізҗғзҡ„зҒ«зҲҶпјҢд№ҹеҗёеј•жқҘдәҶеҫҲеӨҡеӨ–ең°жёёе®ўгҖӮеқҗеңЁзҗғйҰҶеҶ…пјҢеҸҜд»Ҙеҗ¬еҲ°дёҚеҗҢзҡ„еҸЈйҹіпјҢеңЁе®¶й—ЁеҸЈд№ҹиғҪдёҺжқҘиҮӘе…ЁеӣҪеҗ„ең°зҡ„еӨ§е°ҸжңӢеҸӢдәӨжөҒжІҹйҖҡгҖӮзңӢзҗғж—¶пјҢжҲ‘еҗ‘他们еҲҶдә«жң¬ең°зҫҺйЈҹж—…жёёж”»з•ҘпјҢд№ҹд»Һ他们йӮЈдәҶи§Јеҗ„ең°зҡ„йЈҺеңҹдәәжғ…пјҢеӯҰеҲ°дәҶеҫҲеӨҡж–°зҹҘиҜҶгҖӮ

гҖҖгҖҖжңқйІңж—ҸжҳҜиғҪжӯҢе–„иҲһзҡ„ж°‘ж—ҸпјҢеңЁж°‘ж—ҸиүәжңҜзҡ„зҶҸйҷ¶ж„ҹжҹ“дёӢпјҢжҲ‘д№ҹзҲұдёҠ并еӯҰд№ дјҪеҖ»зҗҙзӯүж°‘ж—ҸиүәжңҜгҖӮдјҪеҖ»зҗҙиүәжңҜжҳҜеӣҪ家зә§йқһзү©иҙЁж–ҮеҢ–йҒ—дә§пјҢжҳҜжҲ‘们жңқйІңж—Ҹзҡ„зү№иүІйҹід№җгҖӮжӯӨеүҚпјҢжҲ‘жӣҫе’Ңжұүж—Ҹе°ҸдјҷдјҙдёҖеқ—е„ҝжј”еҮәпјҢи®©дјҪеҖ»зҗҙе’ҢеҸӨзӯқе’Ңи°җе…ұйёЈпјҢеҘҸе“Қдј з»ҹжӣІзӣ®гҖҠиҢүиҺүиҠұгҖӢпјҢеҫ—еҲ°иҖҒеёҲе’ҢеҗҢеӯҰ们зҡ„и®ӨеҸҜдёҺйј“еҠұгҖӮжҡ‘еҒҮпјҢжҲ‘е’Ң家дәәеҸҲдёҖж¬ЎеҺ»дәҶ延иҫ№еҚҡзү©йҰҶгҖӮеңЁеҚҡзү©йҰҶйҮҢпјҢзңӢеҲ°еҗ„йЎ№ж°‘ж—ҸиүәжңҜзҡ„йҷҲеҲ—пјҢжҲ‘жӣҙж·ұеҲ»дәҶи§ЈеҲ°жңқйІңж—Ҹзҡ„иҝҮеҺ»дёҺзҺ°еңЁпјҢж„ҹеҸ—еҲ°ж°‘ж—Ҹеӣўз»“дёҖ家дәІзҡ„е’Ңи°җж°ӣеӣҙгҖӮ

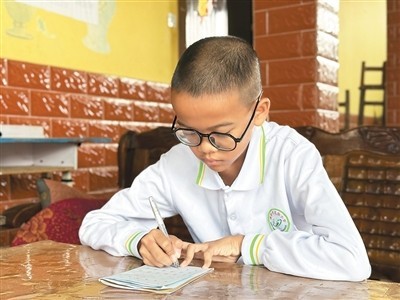

гҖҖгҖҖеӨҡе§ҝеӨҡеҪ©зҡ„жҡ‘жңҹз”ҹжҙ»пјҢеӯҰд№ д»ҚжҳҜдё»зәҝгҖӮдёӢеӯҰжңҹпјҢжҲ‘е°ҶжӯҘе…Ҙд№қе№ҙзә§пјҢиҝӣе…ҘеҲқдёӯйҳ¶ж®өзҡ„жңҖеҗҺдёҖе№ҙгҖӮжҡ‘еҒҮжңҹй—ҙпјҢжҲ‘еқҡжҢҒжё©д№ еҠҹиҜҫгҖҒйў„д№ ж–°еҶ…е®№пјҢжҜҸеӨ©дҝқжҢҒйҳ…иҜ»гҖӮжҲ‘иҰҒеҠӘеҠӣеӯҰд№ гҖҒе…ЁйқўжҲҗй•ҝпјҢи°ұеҶҷеҮәиҮӘе·ұзҡ„йқ’жҳҘд№ӢжӯҢпјҒ

гҖҖгҖҖпјҲжң¬жҠҘи®°иҖ… йғ‘жҷәж–ҮйҮҮи®ҝж•ҙзҗҶпјү

гҖҖгҖҖж”Ҝж•ҷи®©жҲ‘收иҺ·жё©жҡ–е’ҢжІ»ж„Ҳ

гҖҖгҖҖв– е·ҙж јеқҡ·马ж—ҰеҲ«е…Ӣ ж–°з–ҶеҘҮеҸ° жң¬з§‘з”ҹ

гҖҖгҖҖеҺ»е№ҙ9жңҲпјҢжҲ‘иҝӣе…ҘдҪҚдәҺеӣӣе·қзңҒжҲҗйғҪеёӮзҡ„з”өеӯҗ科жҠҖеӨ§еӯҰгҖӮдёҠиӢұиҜӯиҜҫж—¶пјҢжҲ‘еёёеёёжғіиө·еҲқдёӯдёҖдҪҚжқҘиҮӘзҰҸе»әзҡ„жҸҙз–ҶиӢұиҜӯиҖҒеёҲгҖӮеҘ№жё©жҹ”зҡ„и®Іи§ЈпјҢеңЁжҲ‘еҝғдёӯжӮ„然ж’ӯдёӢдәҶеҜ№зҹҘиҜҶдёҺиҝңж–№еҗ‘еҫҖзҡ„з§ҚеӯҗгҖӮеҗҺжқҘпјҢжҲ‘еҺ»дёҠжө·иҜ»й«ҳдёӯпјҢи®©жҲ‘дәҶи§ЈдәҶжӣҙе№ҝйҳ”зҡ„дё–з•ҢпјҢд№ҹи®©жҲ‘ж„ҲеҸ‘жёҙжңӣе°Ҷиҝҷд»Ҫ收иҺ·дј йҖ’з»ҷжӣҙеӨҡеӯ©еӯҗгҖӮ

гҖҖгҖҖд»Ҡе№ҙжҡ‘еҒҮпјҢжҖҖзқҖжңҹеҫ…дёҺеҝҗеҝ‘пјҢжҲ‘дҪңдёәеӯҰж ЎвҖңжңӘеӨ®зҲұеҝғж•ҷиӮІеӣўйҳҹвҖқзҡ„дёҖе‘ҳпјҢеүҚеҫҖеӣӣе·қзңҒе®ңе®ҫеёӮдёҖдёӘе°Ҹжқ‘еә„ж”Ҝж•ҷгҖӮз«ҷеңЁжқ‘йҮҢзҡ„ж•ҷе®ӨпјҢйқўеҜ№еӯ©еӯҗ们清жҫҲеҘҪеҘҮзҡ„зӣ®е…үпјҢжҲ‘ж·ұж„ҹиҙЈд»»йҮҚеӨ§гҖӮдёәжӯӨпјҢжҲ‘们вҖңе®ңе®ҫе°ҸеҲҶйҳҹвҖқзІҫеҝғи®ҫи®ЎдәҶеҜ“ж•ҷдәҺд№җзҡ„иҜҫзЁӢгҖӮдҫӢеҰӮпјҢеңЁд»ҘвҖңжғ…з»Әй—Ҝе…іеҶ’йҷ©вҖқдёәдё»йўҳзҡ„жғ…з»Әз®ЎзҗҶиҜҫдёҠпјҢжҲ‘们ж•ҷеӯ©еӯҗ们еҒҡж·ұе‘јеҗёз»ғд№ пјҢдёҖиө·з”ЁвҖңеҺӢеҠӣи§ЈеҺӢзҗғвҖқиҲ’зј“иҙҹйқўжғ…з»ӘпјҢеҲӣдҪңз§ҜжһҒеҝғзҗҶжҡ—зӨәзҡ„вҖңйӯ”жі•е’’иҜӯвҖқгҖӮжҲ‘е‘ҠиҜү他们пјҡвҖңжҜҸз§Қжғ…з»ӘйғҪеҖјеҫ—иў«зңӢи§ҒпјҢд№ҹйғҪиғҪиў«еҘҪеҘҪе®үж”ҫгҖӮвҖқ

гҖҖгҖҖж”Ҝж•ҷж—¶й—ҙдёҚй•ҝпјҢжё©жҡ–ж— еӨ„дёҚеңЁгҖӮиҜҫе ӮдёҠпјҢеӯҰз”ҹжҖ»жҳҜз§ҜжһҒдёҫжүӢпјҢи®Өзңҹй…ҚеҗҲпјӣдёӢиҜҫдәҶпјҢ他们иҝҳдјҡжӢүзқҖжҲ‘зҡ„жүӢеҺ»дёӢжЈӢпјӣиҫ…еҜјдҪңдёҡж—¶пјҢеӯ©еӯҗ们дјҡжӮ„жӮ„еЎһз»ҷжҲ‘йӣ¶йЈҹгҖӮжңҖйҡҫеҝҳзҡ„жҳҜзҰ»еҲ«ж—¶еҲ»гҖӮеӯ©еӯҗ们зә·зә·йҖҒжҲ‘дәІжүӢеҲ¶дҪңзҡ„иҙәеҚЎе’ҢжүӢе·ҘдҪңе“ҒпјҢдёҠйқўеҶҷзқҖзЁҡе«©еҚҙзңҹжҢҡзҡ„иҜқиҜӯпјҡвҖңиҖҒеёҲпјҢи°ўи°ўдҪ зҡ„иҜҫвҖқвҖңиҰҒеёёеӣһ家зңӢзңӢвҖқвҖҰвҖҰиҝҷдәӣжІүз”ёз”ёзҡ„еҝғж„ҸпјҢи®©жҲ‘зғӯжіӘзӣҲзң¶гҖӮиҝҷдёҖеҲ»жҲ‘ж·ұеҲҮдҪ“дјҡеҲ°пјҢж”Ҝж•ҷдёҚжҳҜеҚ•еҗ‘зҡ„д»ҳеҮәгҖӮжҲ‘们еңЁдј йҖ’зҹҘиҜҶдёҺж–№жі•зҡ„еҗҢж—¶пјҢеӯ©еӯҗ们д№ҹеңЁжё©жҡ–е’ҢжІ»ж„ҲзқҖжҲ‘们гҖӮ

гҖҖгҖҖиҝҷд»Ҫжё©жҡ–зҡ„иҝһжҺҘ并жңӘеӣ ж”Ҝж•ҷз»“жқҹиҖҢдёӯж–ӯгҖӮе°ұеңЁеҮ еӨ©еүҚпјҢиҝҳжңүдёҖдёӘеӯ©еӯҗз»ҷжҲ‘еҸ‘жқҘдҝЎжҒҜпјҡвҖңе°Ҹе·ҙиҖҒеёҲпјҢжҲ‘д»ҠеӨ©жңүйҒ“йўҳеҶҷдёҚеҮәжқҘзү№еҲ«зқҖжҖҘпјҢжӢҝзқҖдҪ 们йҖҒзҡ„вҖҳжҚҸжҚҸзҗғвҖҷйҮҠж”ҫдәҶеҺӢеҠӣпјҢйўҳдёҚдёҖдјҡе„ҝе°ұеҒҡеҮәжқҘдәҶпјҒвҖқ

гҖҖгҖҖиҝҷж®өз»ҸеҺҶи®©жҲ‘ж·ұеҲ»йўҶжӮҹеҲ°ж•ҷиӮІзҡ„еҠӣйҮҸгҖӮе®ғиҝңдёҚжӯўдәҺзҹҘиҜҶзҡ„дј жҺҲпјҢжӣҙжҳҜдёҖеңәзҲұдёҺжё©жҡ–зҡ„еҸҢеҗ‘еҘ”иөҙгҖӮжңӘжқҘпјҢжҲ‘е°Ҷ继з»ӯе…іжіЁеҒҸиҝңең°еҢәзҡ„ж•ҷиӮІдәӢдёҡпјҢд№ҹжңҹзӣјзқҖиғҪдёә家乡新з–Ҷзҡ„ж•ҷиӮІеҸ‘еұ•иҙЎзҢ®дёҖд»ҪеҠӣйҮҸпјҢеңЁдј йҖ’е…үдёҺзғӯзҡ„йҒ“и·ҜдёҠпјҢеқҡе®ҡеүҚиЎҢгҖӮ

гҖҖгҖҖпјҲжң¬жҠҘи®°иҖ… йҳҝе°”иҫҫе…ӢйҮҮи®ҝж•ҙзҗҶпјү

гҖҖгҖҖеӯҰд№ еӮЈж–Үеҗ¬жҮӮеӮЈжҲҸ

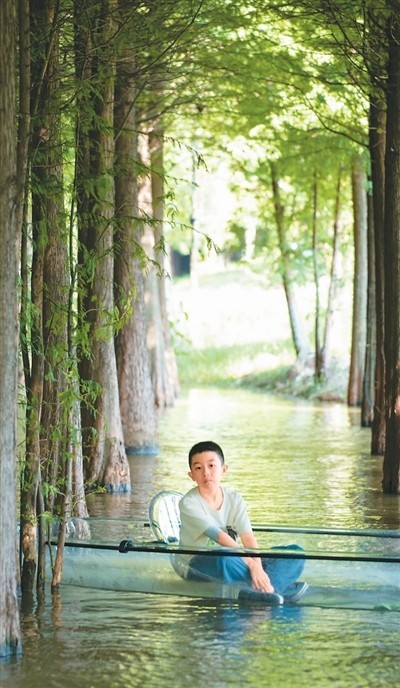

гҖҖгҖҖв– зҹіиҮӘеә· дә‘еҚ—з‘һдёҪ е°ҸеӯҰз”ҹ

гҖҖгҖҖжҲ‘д»Ҡе№ҙиҜ»е°ҸеӯҰдә”е№ҙзә§пјҢ家еңЁдә‘еҚ—зңҒеҫ·е®ҸеӮЈж—ҸжҷҜйўҮж—ҸиҮӘжІ»е·һз‘һдёҪеёӮе§җзӣёй•Үжҡ–жіўжқ‘委дјҡзҡ„йЎҝе“„е–ҠеҜЁеӯҗгҖӮиҝҷдёӘжҡ‘еҒҮд»ӨжҲ‘еҚ°иұЎжңҖж·ұзҡ„дәӢе°ұжҳҜеҗ¬жҮӮдәҶеӮЈжҲҸгҖӮ

гҖҖгҖҖеҗ¬еҜЁеӯҗйҮҢзҡ„й•ҝиҫҲиҜҙпјҢйЎҝе“„е–ҠеӮЈжҲҸжҳҜз‘һдёҪеёӮзә§йқһзү©иҙЁж–ҮеҢ–йҒ—дә§гҖӮжҜҸе№ҙжҳҘиҠӮпјҢеҜЁеӯҗйҮҢжҖ»дјҡжј”еӮЈжҲҸпјҢйӮЈжҳҜжҲ‘жңҖжңҹеҫ…зҡ„ж—ҘеӯҗгҖӮй”Јйј“дёҖе“ҚпјҢжҲ‘们е°ұиҒҡеҲ°жқ‘еҜЁзҡ„е°Ҹе№ҝеңәж—ҒгҖӮз©ҝзқҖеӮЈж—Ҹдј з»ҹжңҚйҘ°зҡ„жј”е‘ҳ们еңЁеҸ°дёҠдјҙзқҖи‘«иҠҰдёқгҖҒиұЎи„ҡйј“иҫ№е”ұиҫ№и·іпјҢеңәйқўзңҹжҳҜеӨӘзғӯй—№дәҶгҖӮиҷҪ然жҲ‘еҗ¬дёҚеӨӘжҮӮ他们еңЁе”ұд»Җд№ҲпјҢдҪҶи§үеҫ—еҫҲжңүж„ҸжҖқгҖӮжҲ‘еёёй—®зҲёзҲёеҰҲеҰҲпјҢ他们еңЁжј”д»Җд№Ҳе‘ҖпјҹеӨ§дәәе‘ҠиҜүжҲ‘пјҢжңүдәӣжҳҜи®ІиӢұйӣ„ж•…дәӢпјҢжңүдәӣеңЁиҜҙеҝ иҙһдёҚжёқзҡ„зҲұжғ…пјҢиҝҳжңүдәӣжҳҜж•ҷжҲ‘们иҰҒе°ҠиҖҒзҲұе№јгҖҒеӣўз»“еҸӢзҲұгҖӮжҜҸж¬Ўеҗ¬е®ҢеӮЈжҲҸеӣһ家пјҢжҲ‘и¶ҠеҸ‘жғізҹҘйҒ“йӮЈдәӣеӮЈж–Үе”ұиҜҚйҮҢи—ҸзқҖд»Җд№Ҳж ·зҡ„з§ҳеҜҶгҖӮ

гҖҖгҖҖжғіеҗ¬жҮӮеӮЈжҲҸпјҢйҰ–е…ҲиҰҒдјҡеӮЈиҜӯгҖӮеӣ жӯӨпјҢжҡ‘еҒҮйҮҢжқ‘еҜЁз»„з»ҮејҖеҠһеӮЈж–ҮиЎҘд№ зҸӯж—¶пјҢжҲ‘马дёҠжӢүзқҖејҹејҹжҠҘдәҶеҗҚгҖӮжҲ‘们жҜҸжҷҡеӯҰд№ дёӨдёӘе°Ҹж—¶е·ҰеҸіпјҢиҖҒеёҲиҜҙеӮЈж–ҮжңүзӮ№еғҸжӢјйҹіпјҢдёҚз®—еӨӘйҡҫпјҢеҚҒеӨҡеӨ©е°ұиғҪе…Ҙй—ЁгҖӮеҸҜжҲ‘иҝҳжҳҜжңүзӮ№еҗғеҠӣпјҢжҜ•з«ҹд№ӢеүҚдёҖзӮ№еҹәзЎҖйғҪжІЎжңүгҖӮдҪҶдёҖжғіеҲ°еӯҰдјҡдәҶеӮЈж–Үе°ұиғҪзңӢжҮӮеӮЈжҲҸз”ҡиҮіиҮӘе·ұе”ұпјҢжҲ‘е°ұжңүдәҶеҺ»дёҠиҜҫзҡ„еҠЁеҠӣгҖӮ

гҖҖгҖҖдёҖиө·еҸӮеҠ еӯҰд№ зҸӯзҡ„жңү20еӨҡдёӘе°ҸжңӢеҸӢгҖӮжҲ‘们е…ҲеӯҰйҹөжҜҚпјҢеҶҚеӯҰеЈ°жҜҚпјҢж…ўж…ўеӯҰзқҖжӢјиҜ»йҹіиҠӮгҖӮз»ҸиҝҮеҠӘеҠӣпјҢе°Ҫз®ЎжҲ‘зҺ°еңЁиҝҳдёҚеӨӘдјҡиҜҙпјҢдҪҶеҗ¬жҮӮеӮЈиҜӯе·Із»ҸжІЎй—®йўҳдәҶгҖӮйҷӨдәҶеӯҰеӮЈж–ҮпјҢиҖҒеёҲиҝҳдјҡж•ҷжҲ‘们跳еӮЈж—Ҹзҡ„дј з»ҹиҲһи№ҲвҖңеҳҺдјҙе…үвҖқпјҢж•ҷжҲ‘们е”ұеӮЈж—Ҹдј з»ҹжӯҢжӣІгҖӮжҜҸж¬Ўе”ұжӯҢи·іиҲһзҡ„ж—¶еҖҷпјҢжҲ‘йғҪи§үеҫ—зү№еҲ«ејҖеҝғпјҢж„ҹи§үиҮӘе·ұе’ҢеӮЈж—Ҹзҡ„ж–ҮеҢ–зҰ»еҫ—и¶ҠжқҘи¶Ҡиҝ‘гҖӮ

гҖҖгҖҖзҲёеҰҲеҫҲж”ҜжҢҒжҲ‘еӯҰеӮЈж–ҮгҖӮеҰҲеҰҲдјҡиЎЁжү¬жҲ‘еҶҷзҡ„еӮЈж–ҮжҜ”еҘ№е°Ҹж—¶еҖҷеҶҷзҡ„жјӮдә®еӨҡдәҶпјҢзҲёзҲёиҝҳдјҡеёҰжҲ‘еҺ»ж—…жёёдҪңдёәеҘ–еҠұгҖӮ

гҖҖгҖҖеӯҰд№ еӮЈж–ҮеҸӘжҳҜејҖе§ӢпјҢжҲ‘и§үеҫ—иҝҷдёҚд»…жҳҜеңЁеӯҰд№ дёҖй—ЁиҜӯиЁҖпјҢжӣҙжҳҜеңЁдј жүҝдёӯеҚҺж°‘ж—Ҹзҡ„дјҳз§Җдј з»ҹж–ҮеҢ–гҖӮд»ҘеҗҺжҲ‘иҝҳиҰҒеӯҰе”ұеӮЈжҲҸпјҢжҠҠжҲ‘们еӮЈж—Ҹж–ҮеҢ–дј жүҝдёӢеҺ»гҖӮиҷҪ然иҝҷжқЎи·ҜеҸҜиғҪжңүзӮ№й•ҝпјҢдҪҶжҲ‘е……ж»ЎдҝЎеҝғгҖӮ

гҖҖгҖҖпјҲжң¬жҠҘи®°иҖ… еј й©°йҮҮи®ҝж•ҙзҗҶпјү

гҖҖгҖҖиөҙдёҖеңәиҚүеҺҹйӮЈиҫҫж…•д№ӢзәҰ

гҖҖгҖҖв– зҺӢзғҒеҪӨ еҶ…и’ҷеҸӨе‘је’Ңжө©зү№ дёӯеӯҰз”ҹ

гҖҖгҖҖжҲ‘жҳҜдёҖеҗҚеҲҡеҲҡеҲқдёӯжҜ•дёҡзҡ„еӯҰз”ҹпјҢжқҘиҮӘеҶ…и’ҷеҸӨе‘је’Ңжө©зү№еёӮгҖӮиҷҪ然жҲ‘еҮәз”ҹеңЁеҶ…и’ҷеҸӨпјҢдҪҶд»Һе°ҸеңЁеҹҺеёӮйҮҢз”ҹжҙ»пјҢжүҖд»ҘдёҖзӣҙжғіеҺ»еӨ§иҚүеҺҹзңӢдёҖзңӢгҖӮд»Ҡе№ҙжҡ‘еҒҮпјҢжҲ‘з»ҲдәҺжңүжңәдјҡи§ӮзңӢ2025е№ҙеҶ…и’ҷеҸӨиҮӘжІ»еҢәиҚүеҺҹйӮЈиҫҫж…•гҖӮ

гҖҖгҖҖеҪ“иҪҰеӯҗжёҗжёҗ驶зҰ»еҹҺеёӮпјҢзңјеүҚзҡ„жҷҜиұЎд»Һйіһж¬Ўж үжҜ”зҡ„жҘјжҲҝж…ўж…ўеҸҳжҲҗе№ҝиўӨж— еһ зҡ„иҚүеҺҹпјҢжҲ‘зҡ„еҝғд№ҹи·ҹзқҖејҖйҳ”иө·жқҘгҖӮеҪ“зҝ з»ҝзҡ„иҚүең°еҚ жҚ®ж•ҙдёӘи§ҶзәҝпјҢеҸӘи§ҒжҲҗзҫӨзҡ„зүӣзҫҠеңЁжӮ й—Іең°еҗғиҚүпјҢиҝңеӨ„зҡ„и’ҷеҸӨеҢ…жҳҹжҳҹзӮ№зӮ№пјҢйӮЈдёҖеҲ»пјҢжҲ‘еҝҚдёҚдҪҸж¬ўе‘јиө·жқҘгҖӮ

гҖҖгҖҖиҚүеҺҹйӮЈиҫҫж…•ејҖ幕ејҸзҡ„зҺ°еңәеҚҒеҲҶзғӯй—№гҖӮйҰ–е…ҲжҳҜж•°дёҮеҗҚиә«зқҖиҠӮж—ҘзӣӣиЈ…зҡ„еҗ„ж—ҸзҫӨдј—д»Һеӣӣйқўе…«ж–№жұҮиҒҡиҖҢжқҘпјҢйҡҸеҗҺзҡ„иЎЁжј”жӣҙжҳҜзІҫеҪ©з»қдјҰпјҢ马еӨҙзҗҙиЎЁжј”иүәжңҜ家йўҶиЎ”еҘҸе“ҚгҖҠдёҮ马еҘ”и…ҫгҖӢпјҢжҝҖжҳӮзҡ„ж—ӢеҫӢи®©жҲ‘д»ҝдҪӣзңӢеҲ°дәҶ马зҫӨеңЁиҚүеҺҹдёҠй©°йӘӢзҡ„еЈ®и§ӮжҷҜиұЎпјҢ512еҗҚжҗҸе…ӢжүӢеңЁжӮ жү¬зҡ„е‘јйәҰдёҺй•ҝи°ғдёӯеұ•зҺ°еҠӣйҮҸд№ӢзҫҺпјҢ他们ејәеЈ®зҡ„дҪ“йӯ„е’Ңеқҡе®ҡзҡ„зңјзҘһпјҢи®©дәәж„ҹеҸ—еҲ°иҚүеҺҹе„ҝеҘізҡ„иұӘиҝҲгҖӮеңЁжӯҢе”ұзҡ„зҺҜиҠӮдёӯпјҢеӨ§е®¶зҡ„жӯҢеЈ°дәӨз»ҮеңЁдёҖиө·пјҢеӣһиҚЎеңЁиҚүеҺҹдёҠз©әгҖӮ

гҖҖгҖҖеҗ„йЎ№жҜ”иөӣд№ҹеҚҒеҲҶзІҫеҪ©гҖӮиөӣ马еңәдёҠпјҢйӘ‘жүӢ们иә«зқҖйІңиүізҡ„жңҚиЈ…пјҢй©ҫй©ӯйӘҸ马еңЁиөӣйҒ“дёҠйЈһй©°гҖӮжҲ‘з«ҷеңЁиөӣйҒ“ж—ҒпјҢзҙ§еј ең°зңӢзқҖжҜ”иөӣпјҢеҝғйғҪжҸҗеҲ°дәҶе—“еӯҗзңјпјҢжҜҸеҪ“жңү马еҢ№еҶІиҝҮз»ҲзӮ№пјҢи§Ӯдј—йғҪдјҡзҲҶеҸ‘еҮәзғӯзғҲзҡ„ж¬ўе‘јеЈ°е’ҢжҺҢеЈ°гҖӮжҗҸе…ӢеңәдёҠпјҢйҖүжүӢ们дә’зӣёиҫғйҮҸпјҢжӢүгҖҒжүҜгҖҒжҺЁгҖҒеҺӢпјҢжҜҸдёҖдёӘеҠЁдҪңйғҪе……ж»ЎдәҶеҠӣйҮҸж„ҹгҖӮжҲ‘иҝҳи§ӮзңӢдәҶе°„з®ӯжҜ”иөӣпјҢйҖүжүӢд»¬еј еј“жҗӯз®ӯпјҢеҠЁдҪңдёҖж°”е‘өжҲҗпјҢз®ӯеҰӮжөҒжҳҹиҲ¬йЈһеҗ‘йқ¶еҝғпјҢзІҫеҮҶзҡ„жҠҖиүәи®©дәәиөһеҸ№дёҚе·ІгҖӮ

гҖҖгҖҖеңЁйӮЈиҫҫж…•зҺ°еңәпјҢиҝҳжңүи®ёеӨҡжңүи¶Јзҡ„дҪ“йӘҢйЎ№зӣ®пјҡжҲ‘з©ҝдёҠдәҶи’ҷеҸӨж—Ҹдј з»ҹжңҚйҘ°пјҢеңЁиҚүеҺҹдёҠжӢҚз…§з•ҷеҝөпјӣеҸӮдёҺдәҶдәІеӯҗйңІиҗҘжҙ»еҠЁпјҢиҝҳе’Ңе…¶д»–жёёе®ўдёҖиө·еңЁиҚүеҺҹдёҠжҗӯе»әеёҗзҜ·пјӣе“Ғе°қдәҶеҗ„з§ҚзҫҺе‘ізҡ„иҚүеҺҹзҫҺйЈҹпјҢеҰӮзғӨзҫҠиӮүгҖҒжүӢжҠҠиӮүгҖҒеҘ¶иҢ¶зӯүпјҢи®©дәәеӣһе‘іж— з©·гҖӮ

гҖҖгҖҖиҝҷж¬ЎеҸӮеҠ йӮЈиҫҫж…•пјҢдёҚд»…ж¬ЈиөҸеҲ°дәҶзҫҺдёҪзҡ„иҚүеҺҹйЈҺе…үпјҢдҪ“йӘҢеҲ°дәҶдё°еҜҢеӨҡеҪ©зҡ„жҙ»еҠЁпјҢжӣҙж„ҹеҸ—еҲ°дәҶеҗ„ж°‘ж—Ҹд№Ӣй—ҙзҡ„еӣўз»“е’ҢеҸӢзҲұгҖӮжҳҺе№ҙпјҢжҲ‘иҝҳжғіеҶҚжқҘеҸӮеҠ пјҒ

гҖҖгҖҖпјҲжң¬жҠҘи®°иҖ… зҝҹй’ҰеҘҮйҮҮи®ҝж•ҙзҗҶпјү

гҖҖгҖҖеҲ°дёҖзәҝдәҶи§Јд№Ұжң¬дёҠеӯҰдёҚеҲ°зҡ„дәӢжғ…

гҖҖгҖҖв– жӣҫзҝ”е®Ү жұҹиҘҝеҗүе®ү з ”з©¶з”ҹ

гҖҖгҖҖжҲ‘жҳҜеҚҺеҚ—зҗҶе·ҘеӨ§еӯҰз”өж°”е·ҘзЁӢеҸҠе…¶иҮӘеҠЁеҢ–дё“дёҡз ”з©¶з”ҹдәҢе№ҙзә§еӯҰз”ҹпјҢиҝҷдёӘжҡ‘еҒҮпјҢжҲ‘и·ҹйҡҸжң¬дё“дёҡжң¬з§‘з”ҹеҲ°иҙөе·һеҸӮеҠ дёәжңҹдёӨе‘Ёзҡ„з”өж°”з»јеҗҲе·ҘзЁӢи®ӯз»ғпјҢиҝҷжҳҜдёҖи¶ҹйқһеёёжңүж„Ҹд№үзҡ„ж—…зЁӢгҖӮ

гҖҖгҖҖжӯӨж¬ЎжҲ‘们еҲҶдёә4ж”ҜйҳҹдјҚпјҢеүҚеҫҖиҙөе·һзңҒеҶ…дёҚеҗҢеҢәеҹҹзҡ„дҫӣз”өеұҖејҖеұ•е®һи®ӯгҖӮжҲ‘еёҰзқҖ10дҪҷеҗҚжң¬з§‘з”ҹеҲ°дәҶжҜ•иҠӮеёӮдҫӣз”өеұҖпјҢжҲ‘们йҰ–е…ҲеңЁдҪҚдәҺеёӮеҢәзҡ„з”ҹдә§жҢҮжҢҘдёӯеҝғе’Ңз”өеҠӣи°ғеәҰдёӯеҝғдәҶи§ЈжҜ•иҠӮз”өзҪ‘зҡ„ж•ҙдҪ“жғ…еҶөпјҢйҡҸеҗҺеҺ»еЁҒе®ҒеҪқж—Ҹеӣһж—ҸиӢ—ж—ҸиҮӘжІ»еҺҝејҖе§Ӣе…·дҪ“зҡ„е®һи®ӯиҜҫзЁӢгҖӮ

гҖҖгҖҖеЁҒе®ҒеҺҝжҳҜиҙөе·һзңҒйқўз§ҜжңҖеӨ§гҖҒжө·жӢ”жңҖй«ҳгҖҒдәәеҸЈжңҖеӨҡзҡ„еҺҝпјҢеЁҒе®Ғдҫӣз”өеұҖе·ҘдҪңдәәе‘ҳд»Ӣз»ҚпјҢеҪ“ең°з”өзҪ‘зҡ„зү№зӮ№жҳҜдҫӣз”өеҚҠеҫ„й•ҝпјҢж„Ҹе‘ізқҖз”өиҰҒвҖңиө°вҖқеҫҲиҝңжүҚиғҪйҖҒеҲ°з”ЁжҲ·е®¶дёӯпјӣеҗҢж—¶з”ұдәҺжө·жӢ”й«ҳпјҢеҶ¬еӯЈе®№жҳ“еҮәзҺ°иҰҶеҶ°зҒҫе®ігҖӮдёҺжҲ‘и®ӨзҹҘдёӯзҡ„з”өеҠӣзі»з»ҹйңҖиҰҒвҖңиҝҺеі°еәҰеӨҸвҖқдёҚеҗҢпјҢеЁҒе®ҒеҺҝзҡ„еҶ¬еӯЈжҳҜз”Ёз”өй«ҳеі°пјҢдҪңдёҡдәәе‘ҳзҡ„д»»еҠЎдјҡжӣҙйҮҚгҖӮ

гҖҖгҖҖе®һи®ӯиҜҫзЁӢжңүе°Ҹз»„дҪңдёҡпјҢе·ҘдҪңдәәе‘ҳз»ҷдәҶжҲ‘们зӣ®еүҚз”өзҪ‘зҡ„зҺ°зҠ¶еӣҫеҸҠжңӘжқҘ规еҲ’еӣҫпјҢжҲ‘们зҡ„д»»еҠЎжҳҜж №жҚ®жүҖз»ҷзҡ„дҝЎжҒҜжүҫеҮәдёҚ足并жҸҗдҫӣж”№е–„е»әи®®гҖӮжң¬з§‘з”ҹеҗҢеӯҰеҲқжӯҘжҸҗдҫӣдёҖдёӘж–№жЎҲз»ҷдҫӣз”өеұҖзҡ„еёҰж•ҷеёҲеӮ…пјҢеёҲеӮ…дјҡжҸҗдҫӣдёҖдәӣе»әи®®пјҢеҗҜеҸ‘еӨ§е®¶жҖқиҖғпјҢжҜ”еҰӮжҹҗдёӘең°ж–№зәҝи·ҜжҳҜеҗҰиғҪжһ¶иҝҮеҺ»пјҢжҳҜеҗҰжңүеҝ…иҰҒеўһеҠ еҸҳз”өз«ҷзӯүзӯүгҖӮеңЁдёҚж–ӯи°ғж•ҙж–№жЎҲеҗҺпјҢжҜҸз»„еҪўжҲҗдёҖдёӘжңҖз»ҲзүҲжң¬дҪңдёәе®һд№ жҖ»з»“гҖӮ

гҖҖгҖҖжҲ‘们иҝҳи·ҹйҡҸдҫӣз”өеұҖе·ҘдҪңдәәе‘ҳеҸӮи§ӮдәҶеҺҝйҮҢзҡ„зәҝи·ҜпјҢдәҶи§Јд№ӢеүҚеңЁд№Ұжң¬дёҠеӯҰдёҚеҲ°зҡ„дәӢжғ…гҖӮйҖҡеёёжҲ‘们зңӢеҲ°зҡ„з”өзәҝжһ¶и®ҫеңЁз©әдёӯпјҢдҪҶеҰӮжһңзў°еҲ°й“Ғи·ҜзӯүпјҢз”өзәҝеҲҷдјҡиў«й“әеңЁең°дёӢпјҢжӯӨж—¶дҫҝзңӢдёҚи§ҒдәҶпјҢд№ҹз»ҷж—Ҙеёёиҝҗз»ҙеёҰжқҘдёҖдәӣжҢ‘жҲҳгҖӮжӯӨеүҚпјҢжҲ‘жӣҫеңЁеҚ—ж–№з”өзҪ‘з§‘з ”йҷўе®һд№ пјҢжӣҙеӨҡдәҶи§Јз”өзҪ‘зҡ„йЎ¶еұӮи®ҫи®ЎгҖӮеңЁеЁҒе®ҒеҺҝпјҢжҲ‘зңӢеҲ°дәҶз”өзҪ‘жӣҙз»Ҷеҫ®зҡ„вҖңжҜӣз»ҶиЎҖз®ЎвҖқгҖӮ

гҖҖгҖҖеңЁеӯҰж ЎйҮҢпјҢжҲ‘们еӯҰд№ з”өеҠӣзі»з»ҹ规еҲ’пјҢдәҶи§Је®Ңж•ҙзҡ„з”өзҪ‘жһ¶жһ„пјҢдҪҶзјәд№ҸеҜ№жӣҙиҙҙиҝ‘з”ҹжҙ»зҡ„й…Қз”өзҪ‘зҗҶи§ЈпјҢзҺ°е®һз”ҹжҙ»дёӯзҡ„й…Қз”өзҪ‘дёҺд№Ұжң¬дёҠжүҖжҸҸиҝ°зҡ„жңүеҫҲеӨ§дёҚеҗҢгҖӮжӯӨж¬Ўе®һи®ӯд№ҹз»ҷдәҶжҲ‘дёҖдәӣеҗҜеҸ‘пјҢжҸҗйҶ’жҲ‘йңҖиҰҒз»Ҹеёёж·ұе…ҘдёҖзәҝпјҢйҒҝе…Қйҷ·е…ҘвҖңзәёдёҠи°Ҳе…өвҖқгҖӮ

гҖҖгҖҖпјҲжң¬жҠҘи®°иҖ… йҷҲйҡҪйҖёйҮҮи®ҝж•ҙзҗҶпјү

гҖҖгҖҖжң¬зүҲеӣҫзүҮйҷӨзҪІеҗҚеӨ–пјҢеқҮдёәеҸ—и®ҝиҖ…дҫӣеӣҫ

дә¬е…¬зҪ‘е®үеӨҮ 11010102004843еҸ·

дә¬е…¬зҪ‘е®үеӨҮ 11010102004843еҸ·