еҺӢеҠӣдёҺзғҰжҒјйҡҸжұ—ж°ҙжҢҘеҸ‘ еңЁеҫӢеҠЁдёӯйҮҚжһ„з”ҹжҙ»еҚҠеҫ„

вҖңиҲһвҖқеҠӣи§үйҶ’ дёӢзҸӯеҺ»вҖңеҲ·иҜҫвҖқжӯЈжөҒиЎҢ

еҸ‘зЁҝж—¶й—ҙпјҡ2025-11-03 09:48:00 зј–иҫ‘пјҡжқҺ婧жҖЎ жқҘжәҗпјҡ еҢ—дә¬йқ’е№ҙжҠҘ

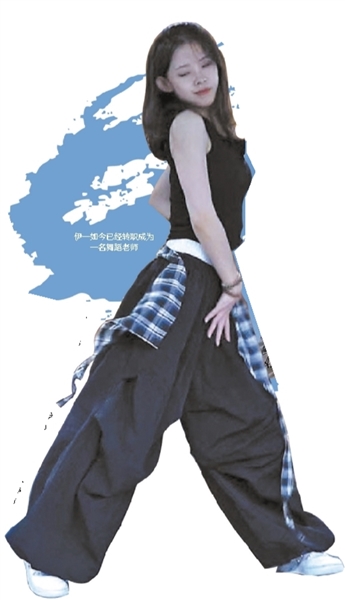

гҖҖгҖҖдјҠдёҖеҰӮд»Ҡе·Із»ҸиҪ¬иҒҢжҲҗдёә дёҖеҗҚиҲһи№ҲиҖҒеёҲ

гҖҖгҖҖзғӯзҲұи·іиҲһзҡ„婧婷жҳҜдёҖеҗҚй’ўзҗҙиҖҒеёҲ

гҖҖгҖҖеҰӮзҺүзҙҜи®ЎдёҠдәҶ500еӨҡиҠӮиҲһи№ҲиҜҫ

гҖҖгҖҖжҷҡдёҠ7зӮ№еҚҠпјҢеҶҷеӯ—жҘјзҒҜзҒ«жңӘжӯҮпјҢйҷ„иҝ‘иҲһи№Ҳе®ӨйҮҢеҚҙе·Ізғӯй—№иө·жқҘгҖӮеҲҡз»“жқҹ6е°Ҹж—¶е®ўжңҚе·ҘдҪңзҡ„еҰӮзҺүпјҢеҜ№зқҖй•ңеӯҗеҸҚеӨҚз»ғд№ еҸ‘еҠӣпјӣеҸҰдёҖдҫ§пјҢдёҠзҸӯж—ҸдјҠдёҖйҡҸзқҖйҹід№җиҠӮжӢҚиҲһеҠЁпјҢиҒҢеңәзҡ„еҺӢеҠӣдёҺзғҰжҒјеңЁжҢҘжұ—й—ҙж…ўж…ўж•ЈеҺ»гҖӮ

гҖҖгҖҖеңЁ40е№іж–№зұізҡ„иҲһи№Ҳж•ҷе®ӨйҮҢпјҢйҹід№җзҡ„йј“зӮ№дёҺе‘јеҗёе…ұжҢҜпјҢзҙ§иә«дёҠиЎЈгҖҒе®ҪжқҫиЈӨиЈ…гҖҒжұ—ж№ҝзҡ„йўқеӨҙжҳҜвҖңж Үй…ҚвҖқгҖӮи¶ҠжқҘи¶ҠеӨҡзҡ„иҒҢеңәдәәжӢ’з»қдёӢзҸӯеҗҺзҡ„вҖңзҳ«иәәвҖқпјҢиҪ¬иҖҢжүҺиҝӣиҲһи№Ҳе®ӨгҖӮжңүдәәдёӨе№ҙеҲ·иҜҫ700иҠӮпјҢд№ҹжңүдәәд»ҺжӯӨиҪ¬иЎҢеҪ“иҖҒеёҲвҖҰвҖҰиҲһи№ҲпјҢжӯЈжҲҗдёәе№ҙиҪ»дәәзј“и§ЈеҺӢеҠӣгҖҒиЎЁиҫҫиҮӘжҲ‘гҖҒйҮҚеЎ‘з”ҹжҙ»зҡ„ж–°йҖүжӢ©гҖӮ

гҖҖгҖҖжү“еҚЎиҲһи№Ҳе®Ө

гҖҖгҖҖе№ҙиҪ»дәәдёӢзҸӯеҗҺз”ЁиҲһжӯҘи§ЈеҺӢ

гҖҖгҖҖдёӢзҸӯеӣһ家зҳ«еңЁжІҷеҸ‘дёҠзӮ№еӨ–еҚ–пјҢеҗғе®ҢйҘӯж—©ж—©жҙ—жјұпјҢеҶҚиәәеҲ°еәҠдёҠеҲ·жүӢжңәпјҢиҝҷдјјд№ҺжҳҜдёҚе°‘иҒҢеңәдәәеЈ«зј“и§Јз–Іжғ«зҡ„еӣәе®ҡжЁЎејҸгҖӮиҖҢеҰӮд»ҠпјҢдёҖз§Қж–°зҡ„йҖүжӢ©жӯЈеңЁжӮ„然жөҒиЎҢпјҢи¶ҠжқҘи¶ҠеӨҡзҡ„дәәеҲ©з”ЁдёӢзҸӯж—¶й—ҙеӯҰд№ иҲһи№ҲгҖӮзӨҫдәӨеӘ’дҪ“дёҠпјҢиҝҷиӮЎйЈҺжҪ®жҢҒз»ӯеҚҮжё©пјҢдёҚе°‘дәәеҲҶдә«иө·иҮӘе·ұзҡ„вҖңиҲһи№Ҳж—ҘеёёвҖқпјҡи„ұдёӢйҖҡеӢӨжңҚпјҢжҚўдёҠе®ҪжқҫиҲ’йҖӮзҡ„иЎЈжңҚпјҢиө°иҝӣеҹҺеёӮеҗ„дёӘи§’иҗҪзҡ„иҲһи№Ҳе®ӨпјҢеңЁиҠӮеҘҸдёҺжұ—ж°ҙдёӯжүҫеӣһеҸҰдёҖз§Қз”ҹжҙ»зҠ¶жҖҒгҖӮ

гҖҖгҖҖдёәдәҶеӯҰд№ иҲһи№ҲпјҢжңүдәәе®Ғж„ҝз»•и·ҜеҚҠе°Ҹж—¶пјҢжңүдәәдёӢзҸӯеҲҡеӣһ家е°ұжӢҺиө·иҲһи№ҲеҢ…еҫҖиҲһи№Ҳе®Өиө¶пјҢжңүдәәжҠҠжҷҡйӨҗжҚўжҲҗдҫҝжҗәиӣӢзҷҪжЈ’пјҢеҸӘдёәжҢӨеҮәдёӨе°Ҹж—¶дёҠиҜҫпјҢиҝҳжңүдәәеҚідҫҝеҠ зҸӯеҲ°9зӮ№пјҢд№ҹдјҡеҜ№зқҖй•ңеӯҗеңЁе®¶з»ғеҮ з»„еҹәжң¬еҠҹгҖӮжҳҜд»Җд№Ҳ让他们ж”ҫејғвҖңиҲ’йҖӮеҢәвҖқпјҢйҖүжӢ©з”Ёжұ—ж°ҙд»Јжӣҝдј‘жҒҜпјҹ

гҖҖгҖҖвҖң第дёҖж¬Ўи·іHip-hopпјҲиЎ—иҲһзҡ„дёҖз§Қпјүж—¶пјҢжҲ‘е°ұи§үеҫ—пјҢеҜ№дәҶпјҒвҖқеңЁеҢ—дә¬дёҖ家дә’иҒ”зҪ‘е…¬еҸёеҒҡе®ўжңҚзҡ„еҰӮзҺүпјҢе·ІзҙҜи®ЎдёҠдәҶ500еӨҡиҠӮHip-hopиҜҫгҖӮжӯӨеүҚпјҢеҘ№д№ҹе°қиҜ•иҝҮзҲөеЈ«иҲһзӯүпјҢжңҖз»ҲеҚҙиў«Hip-hopеҗёеј•пјҢвҖңиҝҷдёӘиҲһз§ҚдёҚжҢ‘жҖ§еҲ«пјҢеҠӣйҮҸе’ҢжҺ§еҲ¶е…је…·зҡ„еҠЁдҪңпјҢиғҪжҠҠиҒҢеңәйҮҢзҡ„еҺӢжҠ‘зӢ зӢ и·іеҮәеҺ»гҖӮвҖқ

гҖҖгҖҖвҖңеҗ¬зқҖйј“зӮ№еҸ‘еҠӣж—¶пјҢеӨҡе·ҙиғәз–ҜзӢӮеҲҶжіҢпјҢйӮЈз§Қеҝ«д№җзү№еҲ«зәҜзІ№пјҢе’ҢеӨ„зҗҶе®ўжҲ·жҠ•иҜүж—¶зҡ„зҙ§з»·е®Ңе…ЁдёҚдёҖж ·гҖӮвҖқеҰӮзҺүиҜҙгҖӮHip-hopзҡ„дёӯжҖ§йЈҺж ји®©еҘ№и§үеҫ—дәІеҲҮпјҢвҖңдёҚз”ЁеҲ»ж„ҸиҝҪжұӮжҹ”зҫҺпјҢз”·з”ҹеҘіз”ҹйғҪиғҪи·іеҮәиҮӘе·ұзҡ„ж„ҹи§үпјҢжІЎжңүи·қзҰ»ж„ҹгҖӮвҖқеҜ№еҘ№иҖҢиЁҖпјҢиҲһи№ҲеёҰжқҘзҡ„вҖңеӨҡе·ҙиғәж—¶еҲ»вҖқдёҚжҺәжқӮд»»дҪ•еҠҹеҲ©жҖ§пјҢеҸӘжҳҜиә«дҪ“дёҺйҹід№җе…ұжҢҜж—¶жңҖжң¬зңҹзҡ„ж„үжӮҰгҖӮ

гҖҖгҖҖеңЁеҢ—дә¬дёҖ家жңәжһ„д»»й’ўзҗҙиҖҒеёҲзҡ„婧婷д№ҹжңүеҗҢж ·зҡ„ж„ҹеҸ—пјҡвҖңиҲһи№ҲиғҪи°ғеҠЁе…Ёиә«зҡ„жҜҸдёӘе…іиҠӮпјҢд»ҺжүӢжҢҮе°–еҲ°и„ҡе°–йғҪиҰҒй…ҚеҗҲйҹід№җпјҢи·іе®Ңжө‘иә«йҖҡйҖҸпјҢйӮЈз§ҚйҮҠж”ҫж„ҹзү№еҲ«зӢ¬зү№пјҢд»ӨдәәдёҠзҳҫгҖӮвҖқдёҚеҗҢдәҺй’ўзҗҙж•ҷеӯҰж—¶зҡ„дё“жіЁдёҺдёҘи°ЁпјҢеңЁиҲһи№Ҳе®ӨйҮҢпјҢеҘ№ж— йңҖж—¶еҲ»зӣҜзқҖеӯҰз”ҹзҡ„жҢҮжі•е’ҢиҠӮеҘҸпјҢеҸӘйңҖи·ҹзқҖйҹід№җйҮҠж”ҫиә«дҪ“пјҢиҝҷз§ҚвҖңеҸҚе·®ж„ҹвҖқи®©еҘ№ж јеӨ–ж”ҫжқҫгҖӮ

гҖҖгҖҖеҜ№еҸҰдёҖдҪҚдёҠзҸӯж—ҸдјҠдёҖжқҘиҜҙпјҢиҲһи№ҲжҳҜдёҖеңәвҖңиҝҹжқҘзҡ„зғӯзҲұвҖқгҖӮе„ҝж—¶еӣ зҲ¶жҜҚеҸҚеҜ№пјҢеҘ№жІЎиғҪиө°дёҠиҲһи№Ҳд№Ӣи·ҜгҖӮе·ҘдҪңеҗҺпјҢеҘ№иҝӣе…ҘиҮӘе·ұ并дёҚе–ңж¬ўзҡ„е№ҝе‘ҠиЎҢдёҡпјҢжҜҸеӨ©иў«ж–№жЎҲе’ҢеҠ зҸӯеҺӢеҫ—е–ҳдёҚиҝҮж°”гҖӮзӣҙеҲ°еҒ¶з„¶иө°иҝӣиҲһи№Ҳе®ӨпјҢеҘ№жүҚжүҫеӣһд№…иҝқзҡ„еҝ«д№җвҖ”вҖ”вҖңи·іиө·иҲһжқҘе°ұдёҚз”ЁжғіKPIпјҢдёҚз”Ёз®Ўе®ўжҲ·зҡ„дҝ®ж”№ж„Ҹи§ҒпјҢжҠҠжүӢжңәеҫҖж—Ғиҫ№дёҖжү”пјҢеҸӘдё“жіЁи„ҡдёӢзҡ„жӯҘдјҗе’Ңиә«дҪ“еҸ‘еҠӣе°ұеҘҪдәҶгҖӮйӮЈз§ҚзәҜзІ№зҡ„еҝ«д№җпјҢжҳҜвҖҳиәәе№івҖҷз»ҷдёҚдәҶзҡ„гҖӮвҖқ

гҖҖгҖҖеҢ—дә¬йқ’е№ҙжҠҘи®°иҖ…йҮҮи®ҝж—¶пјҢеӨ§е®¶жҷ®йҒҚиЎЁзӨәпјҢдёҺи·‘жӯҘгҖҒз‘ңдјҪзӯүзғӯй—ЁиҝҗеҠЁзӣёжҜ”пјҢиҲһи№Ҳзҡ„зү№еҲ«д№ӢеӨ„еңЁдәҺе…¶вҖңз»јеҗҲжҖ§вҖқвҖ”вҖ”е®ғдёҚд»…иғҪй”»зӮјдҪ“иғҪпјҢиҝҳиғҪи®©дәәеңЁеҫӢеҠЁдёӯжүҫеҲ°иҮӘжҲ‘иЎЁиҫҫзҡ„ж–№ејҸгҖӮдјҠдёҖиЎЁзӨәпјҢиҮӘе·ұи·‘жӯҘж—¶жҖ»жҳҜеҝҚдёҚдҪҸжғіиө·е·ҘдҪңзҡ„дәӢпјҢеҸҜи·іиҲһж—¶еҝ…йЎ»дё“жіЁдәҺеҠЁдҪңгҖҒи·ҹдёҠиҠӮеҘҸпјҢеӨ§и„‘иғҪеҪ»еә•ж”ҫз©әпјҢвҖңиҝҷз§ҚвҖҳжІүжөёејҸж”ҫжқҫвҖҷеӨӘйҡҫеҫ—дәҶгҖӮвҖқ

гҖҖгҖҖеҪ“然пјҢзҷҪйўҶ们еңЁиҲһи№ҲдёҠзҡ„жҠ•е…Ҙд№ҹйўҮдёәеҸҜи§ӮгҖӮд»ҘеҢ—дә¬дёәдҫӢпјҢиҲһи№Ҳж•ҷе®ӨеҚ•иҠӮиҜҫиҙ№з”Ёдёә50еҲ°100е…ғпјҢиӢҘжҜҸе‘ЁдёҠ3иҠӮиҜҫпјҢжҜҸжңҲиҠұиҙ№зәҰ600еҲ°1200е…ғгҖӮиҷҪ然дёҚз®—дҫҝе®ңпјҢдҪҶжҜ”иө·д№°еҢ…гҖҒиҒҡйӨҗпјҢеӨ§е®¶жҷ®йҒҚи§үеҫ—иҝҷ笔й’ұжӣҙеҖјгҖӮжңүдәәз”ҡиҮіеҠһдәҶеӮЁеҖјеҚЎпјҢвҖңжҜҸж¬ЎеҲ·иҜҫйғҪеғҸжү“еҚЎпјҢзңӢзқҖж¬Ўж•°еўһеҠ пјҢзү№еҲ«жңүжҲҗе°ұж„ҹгҖӮвҖқ

гҖҖгҖҖдёҚиҝҮпјҢзғӯзҲұдёҺиҒҢеңәзҡ„е№іиЎЎд»ҺжқҘдёҚжҳ“гҖӮдјҠдёҖеҒҡе№ҝе‘ҠиЎҢдёҡж—¶пјҢеёёдјҡиҝһиҪҙеҠ зҸӯпјҢдёәдәҶи·іиҲһпјҢеҘ№жҠҠжүҖжңүз©әй—Іж—¶й—ҙйғҪжҢӨеҲ°е‘Ёжң«пјҢеӨ§еҚҠе№ҙйҮҢзЎ¬з”ҹз”ҹд»Һ500иҠӮеҲ·еҲ°1000иҠӮгҖӮвҖңжңүж¬Ўд»Һж—©дёҠ9зӮ№еҚҠеҝҷеҲ°жҷҡдёҠ9зӮ№пјҢиө¶еҲ°иҲһи№Ҳе®Өж—¶иҜҫе·Із»Ҹз»“жқҹдәҶпјҢз«ҷеңЁй—ЁеҸЈзңӢзқҖжјҶй»‘зҡ„ж•ҷе®ӨпјҢзү№еҲ«йҡҫеҸ—гҖӮвҖқеҘ№еӣһеҝҶйҒ“гҖӮеҚідҫҝж— жі•еҺ»иҲһи№Ҳе®ӨпјҢеҘ№д№ҹдјҡеңЁе®¶еӯҰеҠЁдҪңгҖҒз»ғжЎҶжһ¶пјҢвҖңе°ұеғҸжҜҸеӨ©еҝ…йЎ»еҗғйҘӯдёҖж ·пјҢе°‘дәҶи·іиҲһиҝҷдёҖжӯҘпјҢжҖ»и§үеҫ—з”ҹжҙ»зјәдәҶзӮ№д»Җд№ҲгҖӮвҖқ

гҖҖгҖҖ婧婷дёҺиҲһи№Ҳзҡ„з»“зјҳпјҢжәҗдәҺеҜ№вҖңе…Ёиә«ж”ҫжқҫвҖқзҡ„жёҙжңӣгҖӮдҪңдёәй’ўзҗҙиҖҒеёҲпјҢеҘ№жҜҸеӨ©д№…еқҗжҺҲиҜҫпјҢжүӢжҢҮгҖҒжүӢи…•й•ҝжңҹдҝқжҢҒеӣәе®ҡе§ҝеҠҝпјҢи…°иғҢд№ҹеёёеёёй…ёз—ӣгҖӮдёҖж¬ЎеҒ¶з„¶и·ҜиҝҮиҲһи№Ҳе®ӨпјҢеҘ№иў«йҮҢйқўйІңжҙ»зҡ„еҫӢеҠЁеҗёеј•пјҢиҜ•зқҖжҠҘдәҶдёҖиҠӮзҲөеЈ«иҜҫпјҢд»ҺжӯӨдёҖеҸ‘дёҚеҸҜ收жӢҫгҖӮ

гҖҖгҖҖе·ҘдҪңдёҚеҝҷж—¶пјҢ婧婷дјҡжҠҠз»ғиҲһж—¶й—ҙеӣәе®ҡеңЁдёӢеҚҲпјҢдёҠе®ҢдёҖиҠӮ90еҲҶй’ҹзҡ„иҲһи№ҲиҜҫеҶҚеӣһ家еӨҮиҜҫпјӣеҲ°дәҶе‘Ёжң«пјҢеҘ№жӣҙжҳҜд»Һж—©еҲ°жҷҡжіЎеңЁиҲһи№Ҳе®ӨвҖ”вҖ”дёҠеҚҲз»ғзҲөеЈ«жү“зЈЁеҠЁдҪңиҙЁж„ҹпјҢдёӢеҚҲеӯҰHip-hopеўһејәеҠӣйҮҸжҺ§еҲ¶пјҢеҒ¶е°”иҝҳдјҡеҠ дёҖиҠӮдҪ“иғҪиҜҫжҸҗеҚҮж ёеҝғгҖӮдёҖеӨ©дёӢжқҘпјҢеҘ№зҙҜеҫ—жө‘иә«жҳҜжұ—пјҢеҚҙи§үеҫ—еҚҒеҲҶж»Ўи¶ігҖӮ

гҖҖгҖҖ婧婷иҝҳзү№ж„ҸеңЁжүӢжңәйҮҢе»әдәҶдёҖдёӘвҖңиҲһи№Ҳж–Ү件еӨ№вҖқпјҢеӨҮиҜҫй—ҙйҡҷпјҢеҘ№дјҡеҸҚеӨҚзҝ»зңӢпјҢзҗўзЈЁеҸ‘еҠӣз»ҶиҠӮпјҢвҖңе°ұеғҸз ”з©¶й’ўзҗҙжҢҮжі•дёҖж ·пјҢиҲһи№ҲеҠЁдҪңд№ҹйңҖиҰҒж…ўж…ўжҠ пјҢжүҚиғҪи·іеҫ—еҘҪзңӢгҖӮвҖқ

гҖҖгҖҖжҲҗй•ҝдёҺзӘҒз ҙ

гҖҖгҖҖд»ҺвҖңйӣ¶еҹәзЎҖвҖқеҲ°вҖңиҝӣйҳ¶иҖ…вҖқ

гҖҖгҖҖеңЁиұҶз“Је°Ҹз»„вҖңдёӢзҸӯж–°з”ҹжҙ»и®ЎеҲ’вҖқдёӯпјҢдёҚе°‘зҪ‘еҸӢжҷ’еҮәиҮӘе·ұз»ғиҲһзҡ„зүҮж®өпјҡжңүдәәи®°еҪ•з¬¬дёҖж¬ЎдёҠиҜҫж—¶зҡ„жүӢи¶іж— жҺӘпјҢжңүдәәеұ•зӨәйҳ¶ж®өжҖ§жҲҗжһңзҡ„зј–иҲһпјҢиҝҳжңүдәәз»ҶиҮҙжўізҗҶз»ғд№ еҝғеҫ—гҖӮ

гҖҖгҖҖеҜ№иҝҷдәӣдёҠзҸӯж—ҸиҖҢиЁҖпјҢд»ҺвҖңйӣ¶еҹәзЎҖвҖқеҲ°вҖңиғҪе®Ңж•ҙи·іе®ҢдёҖж”ҜиҲһвҖқпјҢдёӯй—ҙи—ҸзқҖж— ж•°ж¬Ўзҡ„иҮӘжҲ‘жҖҖз–‘дёҺе’¬зүҷеқҡжҢҒгҖӮдёҚеҗҢдәҺе…¶д»–иҝҗеҠЁпјҢиҲһи№ҲеҫҖеҫҖжӣҙдҫқиө–вҖңз«ҘеӯҗеҠҹвҖқгҖӮд»Һз»ғиҲһиҖ…зҡ„и®Іиҝ°дёӯпјҢеҢ—йқ’жҠҘи®°иҖ…еҸ‘зҺ°дёҡдҪҷжҲҗе№ҙеӯҰд№ иҖ…еҫҖеҫҖиҰҒжҜ”дё“дёҡиҲһиҖ…д»ҳеҮәеҫ—жӣҙеӨҡгҖӮ

гҖҖгҖҖ第дёҖжҳҜиә«дҪ“жҹ”йҹ§жҖ§дёҺеҚҸи°ғжҖ§е·®и·қжҳҺжҳҫгҖӮжңүеҹәзЎҖиҖ…д»Һе°Ҹз»ғиҝҮеҺӢи…ҝгҖҒдёӢи…°пјҢиҖҢжҲҗдәәеҲқеӯҰиҖ…д»ҺжңҖеҹәжң¬зҡ„ејҖиӮ©гҖҒеҺӢиғҜејҖе§ӢпјҢжҜҸж¬ЎжӢүдјёйғҪдјҙйҡҸй…ёз—ӣпјҢ第дәҢеӨ©иӮҢиӮүиҝҳжңӘжҒўеӨҚпјҢиҝҳеҫ—继з»ӯдёҠзҸӯгҖӮ

гҖҖгҖҖ第дәҢжҳҜиҠӮеҘҸж„ҹеҹ№е…»гҖӮеҲқеӯҰиҖ…еҫҖеҫҖжүҫдёҚеҮҶиҠӮеҘҸпјҢи·ҹдёҚдёҠжӢҚеӯҗпјҢжңүдәәз”ҡиҮіеңЁжүӢжңәйҮҢеӯҳж»ЎиҠӮжӢҚеҷЁйҹійў‘пјҢиө°и·ҜжҲ–еӨҮиҜҫй—ҙйҡҷеҸҚеӨҚеҗ¬пјҢжүҚиғҪж…ўж…ўжүҫеҲ°вҖңиё©зӮ№вҖқзҡ„ж„ҹи§үгҖӮ

гҖҖгҖҖ第дёүжҳҜеҠЁдҪңи®°еҝҶж•ҲзҺҮдҪҺгҖӮеҜ№жҲҗе№ҙеҲқеӯҰиҖ…иҖҢиЁҖпјҢвҖңй©ҜжңҚеӣӣиӮўвҖқжҳҜжңҖеӨ§йҡҫйўҳвҖ”вҖ”иә«дҪ“еҸҚеә”ж…ўгҖҒи®°еҠЁдҪңжӣҙж…ўпјҢдәҺжҳҜеҸӘиғҪжҠҠзј–иҲһжӢҶжҲҗдёҖдёӘдёӘе…«жӢҚпјҢеҜ№зқҖй•ңеӯҗеҸҚеӨҚз»ғгҖӮдёҖиҠӮ90еҲҶй’ҹзҡ„иҜҫпјҢиҜҫеҗҺеҸҜиғҪиҝҳиҰҒеҶҚиҠұдёӨе°Ҹж—¶еӨҚзӣҳпјҢжүҚиғҪи®°дҪҸеӨ§еҚҠгҖӮ

гҖҖгҖҖвҖңеҲҡејҖе§ӢеӯҰзҡ„ж—¶еҖҷпјҢжҖ»и§үеҫ—иҮӘе·ұеғҸдёӘвҖҳжңәеҷЁдәәвҖҷпјҢеҠЁдҪңеғөзЎ¬д№ҹи·ҹдёҚдёҠиҠӮеҘҸгҖӮиҖҒеёҲиҜҙвҖҳжІЎйӮЈе‘іе„ҝвҖҷпјҢжҲ‘йғҪжңүзӮ№жғіж”ҫејғгҖӮвҖқеҰӮзҺүеӣһеҝҶпјҢжңҖеҲқеӯҰHip-hopж—¶пјҢеҘ№еёёеӣ вҖңжҺ§еҲ¶дёҚеҘҪеҠӣйҮҸвҖқиҖҢжІ®дё§пјҢеҗҺжқҘзҙўжҖ§жҚўдәҶеҝғжҖҒпјҢвҖңеӯҰдёҚдјҡе°ұеҪ“жңүж°§пјҢиҮіе°‘иғҪеҮәжұ—и§ЈеҺӢгҖӮвҖқ

гҖҖгҖҖжІЎжғіеҲ°иҝҷз§ҚиҪ»жқҫеҝғжҖҒеҸҚиҖҢи®©еҘ№еқҡжҢҒдәҶдёӢжқҘпјҢжңҖз»Ҳиҝһз»ӯи·іж»Ў500иҠӮиҜҫгҖӮдёәж”№е–„вҖңеҸ‘еҠӣй—®йўҳвҖқпјҢеҘ№жҜҸж¬ЎиҜҫеҗҺйғҪеҗ‘иҖҒеёҲиҜ·ж•ҷпјҢеӣһ家еҜ№зқҖй•ңеӯҗеҸҚеӨҚз»ғпјҢдёҖдёӘвҖңwaveвҖқеҠЁдҪңпјҲеҰӮжіўжөӘиҲ¬зҡ„еҠЁдҪңпјүпјҢеҘ№и¶іи¶із»ғдәҶж•ҙж•ҙдёҖе‘ЁгҖӮ

гҖҖгҖҖвҖң500иҠӮиҜҫжҳҜд»Җд№ҲжҰӮеҝөпјҹжҜҸиҠӮ90еҲҶй’ҹпјҢд№ҹе°ұжҳҜ750е°Ҹж—¶пјҢзӣёеҪ“дәҺ31еӨ©дёҚдј‘жҒҜең°и·іиҲһгҖӮвҖқеҰӮзҺүиҜҙгҖӮ

гҖҖгҖҖеҗҢж ·вҖңйӣ¶еҹәзЎҖе…Ҙй—ЁвҖқзҡ„婧婷пјҢиҮід»Ҡд»Қи®°еҫ—иҮӘе·ұеҲҡејҖе§ӢеӯҰиҲһж—¶пјҢиҝһж•°жӢҚйғҪдёҚдјҡгҖӮвҖңжҲ‘жҖ»жҠҠжӢҚеӯҗж•°й”ҷпјҢеҠЁдҪңд№ҹжҜ”еҲ«дәәж…ўеҚҠжӢҚгҖӮеҘҪеңЁиҲһи№Ҳе®Өзҡ„иҖҒеёҲеҫҲжңүиҖҗеҝғгҖӮвҖқеҘ№еӣһеҝҶиҜҙпјҢиҖҒеёҲдјҡеј•еҜјеҘ№жӢҶеҲҶиғҢйғЁе’ҢиғёйғЁзҡ„еҸ‘еҠӣж–№ејҸпјҢвҖңжҜ”еҰӮж•ҷвҖҳиғёйңҮвҖҷпјҲиғёйғЁеҝ«йҖҹйңҮеҠЁжҠҖе·§пјүж—¶пјҢдјҡи®©жҲ‘们жҠҠжүӢж”ҫеңЁиғёеҸЈпјҢж„ҹеҸ—иӮҢиӮүзҡ„иө·дјҸпјҢеҶҚж…ўж…ўжүҫеҮҶиҠӮеҘҸгҖӮвҖқ

гҖҖгҖҖдёәдәҶз»ғеҘҪж ёеҝғеҠӣйҮҸпјҢ婧婷жҜҸеӨ©ж—©дёҠйғҪдјҡйӣ·жү“дёҚеҠЁең°еҒҡ10еҲҶй’ҹе№іжқҝж”Ҝж’‘гҖӮд»ҺжңҖеҲқ1еҲҶй’ҹйғҪеқҡжҢҒдёҚдҪҸпјҢеҲ°еҗҺжқҘиғҪиҪ»жқҫж’‘ж»Ў5еҲҶй’ҹпјҢвҖңзҺ°еңЁи·іеӨҚжқӮзј–иҲһж—¶пјҢиғҪзЁізЁіең°жҺ§еҲ¶дҪҸиә«дҪ“пјҢдёҚдјҡеғҸд»ҘеүҚйӮЈж ·жҷғжқҘжҷғеҺ»гҖӮвҖқ婧婷笑зқҖиҜҙгҖӮ

гҖҖгҖҖж„ҸеӨ–зҡ„йҰҲиө

гҖҖгҖҖдёҚжӯўдәҺи§ЈеҺӢ жӣҙжҳҜиҮӘжҲ‘йҮҚеЎ‘

гҖҖгҖҖеҜ№дјҠдёҖиҖҢиЁҖпјҢд»Һе№ҝе‘Ҡдәәж‘Үиә«еҸҳдёәиҲһи№ҲиҖҒеёҲпјҢиҲһи№ҲдёҚд»…её®еҘ№ж‘Ҷи„ұвҖңеҒҡдёҚе–ңж¬ўе·ҘдҪңвҖқзҡ„еҶ…иҖ—пјҢд№ҹи®©еҘ№жүҫеҲ°ж–°зҡ„иҒҢдёҡж–№еҗ‘гҖӮвҖңзҺ°еңЁжҜҸеӨ©е’Ңе–ңж¬ўзҡ„иҲһи№ҲгҖҒеҸҜзҲұзҡ„еӯҰе‘ҳеңЁдёҖиө·пјҢеҚідҫҝзҙҜпјҢд№ҹи§үеҫ—ејҖеҝғгҖӮвҖқеҘ№иҜҙгҖӮиҝҷж ·зҡ„зғӯзҲұи®©еҘ№ж•ҙдёӘдәәйғҪеҸҳеҫ—жӣҙз§ҜжһҒпјҢвҖңд»ҘеүҚйҒҮеҲ°й—®йўҳдјҡйҖғйҒҝпјҢзҺ°еңЁдјҡеғҸжӢҶеҲҶеҠЁдҪңйӮЈж ·пјҢеҶ·йқҷең°жүҫеҺҹеӣ гҖҒжғіеҠһжі•гҖӮвҖқ

гҖҖгҖҖеҪ“иҲһжӯҘиһҚе…Ҙж—ҘеёёпјҢйӮЈдәӣи—ҸеңЁеҫӢеҠЁйҮҢзҡ„еҸҳеҢ–пјҢд№ҹеңЁжӮ„жӮ„йҮҚеЎ‘дәә们зҡ„еҝғжҖҒе’Ңз”ҹжҙ»гҖӮ

гҖҖгҖҖвҖңд»ҘеүҚжҲ‘жҖ»и§үеҫ—иҮӘе·ұжІЎеӨ©иөӢпјҢеҒҡд»Җд№ҲйғҪжІЎдҝЎеҝғпјҢеҸҜи·іе®Ң500еӨҡиҠӮиҜҫеҗҺеҸ‘зҺ°пјҢеҸӘиҰҒеқҡжҢҒпјҢжҲ‘д№ҹиғҪж…ўж…ўиҝӣжӯҘгҖӮвҖқеҰӮзҺүиҜҙгҖӮиҲһи№Ҳи®©еҘ№йҮҚж–°и®ӨиҜҶиҮӘе·ұпјҢд№ҹеҸҳеҫ—жӣҙеҢ…е®№вҖ”вҖ”вҖңдёҚз”Ёе’ҢеҲ«дәәжҜ”пјҢеҒҡеҘҪиҮӘе·ұе°ұеҘҪгҖӮвҖқ

гҖҖгҖҖиҲһи№ҲеёҰжқҘзҡ„ж”№еҸҳпјҢжё—йҖҸиҝӣз”ҹжҙ»зҡ„з»Ҷжһқжң«иҠӮдёӯгҖӮиҝҮеҺ»зҲ¬еҮ еұӮжҘје°ұж°”е–ҳзҡ„вҖңи„Ҷзҡ®вҖқзҷҪйўҶпјҢеҰӮд»ҠиғҪиҪ»жқҫдёӨжӯҘдёҖи·Ёпјӣжӣҫз»ҸиӮўдҪ“еғөзЎ¬зҡ„дәәпјҢзҺ°еңЁиғҪжөҒз•…ең°е®ҢжҲҗеӨҚжқӮеҠЁдҪңгҖӮ婧婷жӣҙжҳҜз»ғеҮәдәҶжё…жҷ°зҡ„马甲зәҝпјҢжҢә腰收腹жҲҗдәҶд№ жғҜвҖ”вҖ”дҪ“жҖҒзҡ„ж”№еҸҳпјҢи®©еҘ№еңЁжҖ§ж је’Ңе·ҘдҪңзҠ¶жҖҒдёҠйғҪеӨҡдәҶеҮ еҲҶиҮӘдҝЎгҖӮ

гҖҖгҖҖвҖңд»ҘеүҚжҲ‘дёҚеӨӘзҲұиҜҙиҜқпјҢд№ҹжңүзӮ№иҮӘеҚ‘гҖӮдҪҶи·іиҲһд№ӢеҗҺпјҢеңЁиҲһи№Ҳе®ӨйҮҢеӨ§е®¶дёҖиө·з»ғеҠЁдҪңгҖҒиҒҠйҹід№җпјҢж…ўж…ўе°ұж•ўдё»еҠЁдәӨжөҒдәҶгҖӮвҖқ婧婷笑зқҖиҜҙгҖӮиӢҘжӢҝеҮәз»ғиҲһеүҚзҡ„з…§зүҮеҜ№жҜ”пјҢвҖңе·®еҲ«еӨ§еҲ°еҸҜиғҪиҝһиҮӘе·ұйғҪжғҠ讶вҖқгҖӮзҺ°еңЁзҡ„еҘ№пјҢж•ҙдёӘдәәж°”иүІжҳҺдә®пјҢдёҺдәәдәӨжөҒд№ҹжӣҙиҮӘеҰӮгҖӮ

гҖҖгҖҖеҘ№зҡ„жүӢжңәйҮҢеӯҳзқҖ3000еӨҡдёӘиҲһи№Ҳи§Ҷйў‘е’Ң3дёҮеӨҡеј з…§зүҮпјҢвҖңзңӢзқҖеҠЁдҪңдёҖзӮ№зӮ№еҸҳеҘҪпјҢзңҹзҡ„еҫҲејҖеҝғгҖӮвҖқиҝҷз§ҚвҖңиҮӘжҲ‘жү“ејҖвҖқзҡ„иҝҮзЁӢпјҢд№ҹ延з»ӯеҲ°еҘ№зҡ„е·ҘдҪңдёӯпјҢи®©еҘ№жІҹйҖҡжӣҙд»Һе®№пјҢйқўеҜ№жҢ‘жҲҳд№ҹжӣҙж„ҝж„Ҹе°қиҜ•гҖӮ

гҖҖгҖҖжӣҙд»ӨдәәжғҠе–ңзҡ„жҳҜпјҢиҲһи№ҲжҠҖжі•иҝҳжӮ„然вҖңеҸҚе“әвҖқдәҶеҘ№зҡ„ж•ҷеӯҰгҖӮдҪңдёәй’ўзҗҙж•ҷеёҲпјҢ婧婷жҠҠвҖңжӢҶеҲҶеҠЁдҪңвҖқзҡ„ж–№жі•жҗ¬еҲ°дәҶиҜҫе ӮдёҠгҖӮиҝҮеҺ»еҘ№еҸӘдјҡз¬јз»ҹжҸҗйҶ’еӯҰз”ҹвҖңжіЁж„ҸжҢҮжі•вҖқпјҢеҰӮд»ҠеҚҙиғҪеғҸеҲҶи§ЈвҖңиғёйңҮвҖқвҖңwaveвҖқйӮЈж ·пјҢжӢҶи§ЈжүӢжҢҮгҖҒжүӢи…•гҖҒе°ҸиҮӮзҡ„еҸ‘еҠӣйҖ»иҫ‘пјҢж•ҷеӯҰж•Ҳжһңз«Ӣз«ҝи§ҒеҪұгҖӮиҲһи№ҲпјҢе°ұиҝҷж ·д»Ҙж„ҸжғідёҚеҲ°зҡ„ж–№ејҸпјҢдёҚж–ӯжӢ“еұ•зқҖеҘ№зҡ„жҪңиғҪиҫ№з•ҢгҖӮ

гҖҖгҖҖжё©жҡ–зҡ„иҒ”з»“

гҖҖгҖҖиҲһжҗӯеӯҗй—ҙзҡ„дә’зӣёжү¶жҢҒжңҖдёәзҸҚиҙө

гҖҖгҖҖеҪ“еҢ—дә¬зҡ„еӨңиүІжёҗжө“пјҢиҲһи№Ҳе®Өзҡ„й•ңеӯҗйҮҢжҳ еҮәзҡ„дёҚеҸӘжҳҜж‘ҶеҠЁзҡ„иә«еҪұпјҢиҝҳжңүдёҖд»Ҫжё©жҡ–вҖ”вҖ”иҲһжӯҘдҪңдёәзәҪеёҰпјҢжҠҠеҺҹжң¬еҪјжӯӨйҷҢз”ҹзҡ„е№ҙиҪ»дәәиҒҡеңЁдәҶдёҖиө·гҖӮ

гҖҖгҖҖвҖңдёҠж¬ЎжҲ‘иҝҹеҲ°дәҶпјҢдёҖиҝӣж•ҷе®Өе°ұж…ҢдәҶпјҢжІЎжғіеҲ°иҲһжҗӯеӯҗдё»еҠЁиҝҮжқҘпјҢеё®жҲ‘иЎҘдәҶеүҚйқўж•ҷзҡ„е…«дёӘе…«жӢҚпјҢйӮЈдёҖеҲ»зү№еҲ«жҡ–гҖӮвҖқ婧婷иҜҙгҖӮеңЁиҲһи№Ҳе®ӨйҮҢпјҢйҷӨдәҶеҠЁдҪңпјҢжңҖзҸҚиҙөзҡ„е°ұжҳҜиҲһжҗӯеӯҗд№Ӣй—ҙзҡ„дә’зӣёжү¶жҢҒгҖӮ

гҖҖгҖҖеҰӮзҺүиҜҫеҗҺд№ҹдјҡе’ҢиҲһжҗӯеӯҗ们дёҖиө·з»ғеҠЁдҪңпјҢйҒҮеҲ°йҡҫзӮ№е°ұдә’зӣёжҸҗйҶ’гҖҒзә й”ҷпјӣдјҠдёҖеңЁжҲҗдёәиҖҒеёҲеүҚпјҢд№ҹеҗҢж ·еҫ—еҲ°иҝҮиҲһи№Ҳе®ӨеүҚиҫҲзҡ„её®еҠ©гҖӮ

гҖҖгҖҖеҸҰдёҖдҪҚиҒҢеңәдәәи•үи•үпјҢд№ҹеңЁиҲһи№Ҳе®ӨйҮҢи®ӨиҜҶдәҶдёӨдёүдёӘзңҹжӯЈиҒҠеҫ—жқҘзҡ„жңӢеҸӢпјҢAkiе°ұжҳҜе…¶дёӯд№ӢдёҖгҖӮеҘ№д»¬зҡ„иҒ”з»“и—ҸеңЁж— ж•°дёӘдёҖиө·зә й”ҷзҡ„еӮҚжҷҡпјҡдёӨдәәйғҪдё»ж”»зҲөеЈ«иҲһпјҢеҚҙеҗ„жңүзҹӯжқҝвҖ”вҖ”и•үи•үзҲҶеҸ‘еҠӣдёҚеӨҹпјҢAkiеңЁеҫӢеҠЁдёҠжҖ»е·®дёҖеҸЈж°”гҖӮ

гҖҖгҖҖжҜҸж¬ЎиҜҫеҗҺпјҢеҘ№д»¬йғҪдјҡз•ҷдёӢеӨҡз»ғеҚҠе°Ҹж—¶пјҢеҜ№зқҖй•ңеӯҗдә’зӣёжҢ‘й—®йўҳпјӣз»ғзҙҜдәҶе°ұеқҗеңЁең°жқҝдёҠе–қеҸЈж°ҙгҖҒиҒҠиҒҠеӨ©пјҢд»ҺиҲһи№ҲиҒҠеҲ°з”ҹжҙ»пјҢд»ҺиҒҢеңәиҒҠеҲ°е®¶еәӯпјҢдёҚз”ЁеҲ»ж„ҸжүҫиҜқйўҳпјҢд№ҹдёҚз”ЁдјӘиЈ…еқҡејәгҖӮе“ӘжҖ•жІүй»ҳзқҖеҗ¬дёҖдјҡе„ҝйҹід№җпјҢд№ҹи§үеҫ—е®үеҝғгҖӮвҖңеӨ§е®¶йғҪжҳҜеҲҡд»Һж Ўеӣӯиө°еҗ‘иҒҢеңәпјҢеҫҲеӨҡжғ…з»ӘйғҪжңүе…ұйёЈгҖӮйҡҫиҝҮж—¶жңүдәәеҖҫеҗ¬пјҢејҖеҝғж—¶жңүдәәеҲҶдә«пјҢиҝҷз§ҚеҸӢи°Ҡзү№еҲ«зәҜзІ№гҖӮвҖқи•үи•үиҜҙгҖӮ

гҖҖгҖҖеҜ№и®ёеӨҡдәәжқҘиҜҙпјҢиҲһи№Ҳе®ӨжӣҙеғҸжҳҜдёҖеә§вҖңжғ…з»ӘйҒҝйЈҺжёҜвҖқгҖӮи•үи•үеӣһеҝҶпјҢйӮЈж®өиҝ·иҢ«еҸҲдҪҺиҗҪзҡ„ж—¶жңҹпјҢеҘ№еҮ д№ҺдёҚжғіиҜҙиҜқпјҢдҪҶеҸӘиҰҒиө°иҝӣиҲһи№Ҳе®ӨпјҢйҡҸзқҖеӨ§е®¶дёҖиө·и·іиҲһпјҢдё“жіЁдәҺеҠЁдҪңе’Ңйҹід№җпјҢзғҰжҒје°ұж…ўж…ўиў«дёўеңЁи„‘еҗҺгҖӮиҖҒеёҲе’ҢиҲһжҗӯеӯҗзҡ„йҷӘдјҙпјҢе°ұеғҸвҖңй»‘жҡ—дёӯзҡ„дёҖзӮ№е…үвҖқпјҢи®©еҘ№йҮҚж–°иҺ·еҫ—иө°еҮәеҺ»зҡ„еӢҮж°”гҖӮвҖңиҲһи№ҲдёҚеҸӘжҳҜе…ҙи¶ЈпјҢжӣҙеғҸйғҪеёӮз”ҹжҙ»дёӯзҡ„дёҖз§ҚвҖҳиҮӘжҲ‘ж•‘иөҺвҖҷгҖӮвҖқ

гҖҖгҖҖдјҠдёҖд№ҹжңүзұ»дјјзҡ„ж„ҹеҸ—пјҡвҖңжңүж—¶еҖҷе·ҘдҪңдёҚйЎәеҝғпјҢи·іе®ҢдёҖж”ҜиҲһпјҢзңӢзқҖй•ңеӯҗйҮҢж»Ўиә«жҳҜжұ—зҡ„иҮӘе·ұпјҢе°ұдјҡзӘҒ然и§үеҫ—вҖ”вҖ”жІЎд»Җд№ҲеӨ§дёҚдәҶзҡ„гҖӮвҖқеңЁеҘ№зңӢжқҘпјҢиҲһи№Ҳе®ӨйҮҢзҡ„жҜҸдёҖд»ҪйҷӘдјҙе’Ңйј“еҠұпјҢйғҪи®©зӢ¬иҮӘжү“жӢјзҡ„ж—ҘеӯҗеҸҳеҫ—дёҚеҶҚйӮЈд№ҲеӯӨеҚ•гҖӮ

гҖҖгҖҖжҷҡдёҠ9зӮ№пјҢйҹід№җжёҗжёҗеҒңдёӢпјҢе№ҙиҪ»дәә收жӢҫеҘҪдёңиҘҝпјҢ笑зқҖдә’йҒ“еҶҚи§ҒгҖӮиө°еҮәиҲһи№Ҳе®ӨпјҢжҷҡйЈҺжӢӮиҝҮи„ёйўҠпјҢи„ҡжӯҘиҪ»еҝ«пјҢзңјзҘһжҳҺдә®вҖ”вҖ”жҳҺеӨ©иҝҳиҰҒдёҠзҸӯпјҢдҪҶжӯӨеҲ»пјҢз–Іжғ«е·Іиў«иҲһжӯҘеҚёдёӢпјҢеҸҲжңүдәҶжҳҺж—ҘеҶҚжҲҳиҒҢеңәзҡ„ж–°еҠЁеҠӣгҖӮ

гҖҖгҖҖжң¬зүҲж–Ү/жң¬жҠҘи®°иҖ… зҺӢ婧жҮҝ е®һд№ з”ҹ еҺҹд№җз«Ҙ

гҖҖгҖҖз»ҹзӯ№/жһ—иүі еј еҪ¬ дҫӣеӣҫ/еҸ—и®ҝиҖ…

дә¬е…¬зҪ‘е®үеӨҮ 11010102004843еҸ·

дә¬е…¬зҪ‘е®үеӨҮ 11010102004843еҸ·